全てのカテゴリ

閲覧履歴

リニアレギュレータICについての概要、用途、原理などをご説明します。また、リニアレギュレータICのメーカー40社一覧や企業ランキングも掲載しておりますので是非ご覧ください。リニアレギュレータIC関連企業の2024年6月注目ランキングは1位:日清紡マイクロデバイス株式会社、2位:WIN SOURCE ELECTRONICS、3位:日本テキサス・インスツルメンツ合同会社となっています。

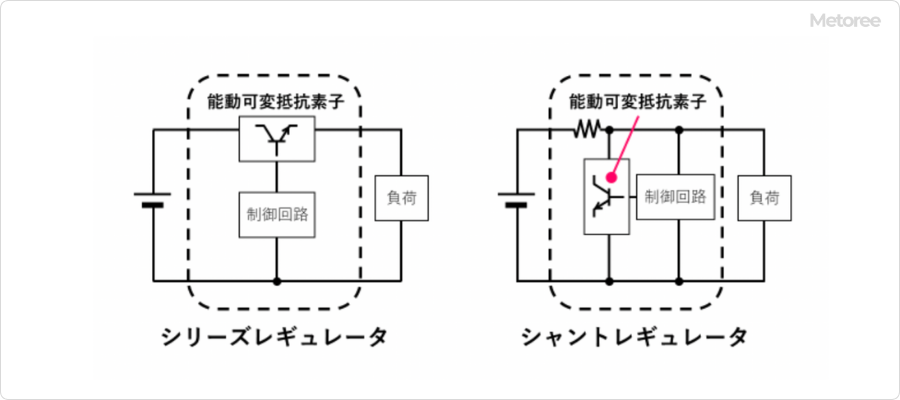

図1. リニアレギュレータの種類

リニアレギュレータICとは、安定した電圧を出力する電子部品です。

入力された電圧に対して、抵抗や半導体素子の電圧降下を利用し、一定の電圧を出力端子から出力します。入力電圧に対して、出力の電圧が小さいとその電圧差分損失が大きくなるため、小電力で動作する回路やセンサーなどの電源として利用されています。

リニアレギュレータICの中でも、半導体素子を使った能動可変抵抗素子を直列につないだものがシリーズレギュレータ、並列につないだものがシャントレギュレータです。

リニアレギュレータICは、小電力で動作する電子機器や精密機器などの電源部分として使用されています。回路が単純であるため、低価格帯の製品が多い、供給する電源の電圧の安定性に優れている、ノイズが少ない点が特徴です。

リニアレギュレータICの中でも、シリーズレギュレータは、能動可変抵抗素子で電圧降下を行う際に発熱するため、ICの絶対最大使用温度を超えないようにする必要があります。レギュレータICの発熱が大きい場合には、必要に応じて外付けのヒートシンクを付ける等の処置をしなければなりません。

一般的な3端子レギュレータのつに、リニアレギュレータICがあります。3端子レギュレータは、入力端子、出力端子、グランドの3つの端子があります。3端子レギュレータの構造は基本的に同じです。

入力端子に電源を接続し、且つ入力端子とグランド間に入力コンデンサを接続し、出力端子とグラント間にも出力コンデンサを接続することで、出力端子から一定の電圧が出力されます。

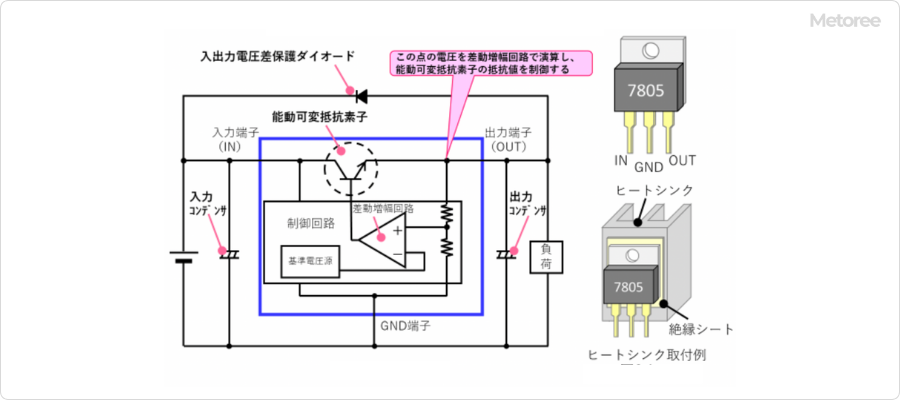

図2. 3端子レギュレータの原理

リニアレギュレータICの内部は、トランジスタやFETを用いた能動可変抵抗素子と基準電圧源などで構成されている制御回路で構成されています。制御回路では、能動可変抵抗素子を通過した電圧を測定し、フィードバック制御を行い、能動可変抵抗素子の抵抗値を制御することで、出力端子から出力される電圧の大きさを一定に制御します。

能動可変抵抗素子では、ある一定電圧以上の電圧降下が発生するため、安定して電源を出力するためには、ドロップアウト電圧と呼ばれる入力電圧と出力電圧の差の最小値を上回る入力電圧が必要です。通常は1.5V程度ですが、最低入力電圧に注意してICを選定する必要があります。

3端子レギュレータの放熱

3端子レギュレータは、不安定な入力電圧をトランジスタやFETなどの能動可変抵抗素子を用いて安定した出力電圧を得るものですが、入出力端子間の電圧差と出力端子から流れる電流 (出力電流) との積がレギュレータ内部の熱となって電力を消費します。従って、入力電圧と出力電圧の差が大きいほど、かつ出力電流が大きいほど発熱量は多くなります。

そのため、3端子レギュレータを使う際は放熱設計が重要な要素です。効率的に放熱するように、適切なヒートシンクを設計して3端子レギュレータに取り付けることが必要です。

3端子レギュレータの基板設計

3端子レギュレータは、出力電圧をフィードバックして常に安定した電圧を出力するよう動作しています。それ故入力端子-GND間と出力端子-GND間に接続するコンデンサは非常に重要ですが、特に、出力端子のコンデンサが適切なものでないと出力電圧が発信する恐れがあります。

一般的には3端子レギュレータのメーカーが推奨するコンデンサを選定することになりますが、その場合もコンデンサをなるべく3端子レギュレータの近傍に配置し、かつ3端子レギュレータとコンデンサ間の基板パターンを短くする様に基板設計を行って下さい。

3端子レギュレータの保護

入力や出力に何らかの異常電圧が加わることが予想される場合は、3端子レギュレータを保護する回路が必要になります。入力側に瞬間的な高電圧が加わる恐れのある場合は、入力にダンピング抵抗やツェナーダイオードを付加してその高電圧をクランプして下さい。

入力電圧が出力電圧より低下する可能性がある場合にも対策が必要です。何らかの理由で入力電圧が大きく低下する場合、一定の出力電圧を維持するためには出力端子に大きな静電容量のコンデンサを接続する必要があります。その背反として電源OFFした時などに、一時的に入力端子電圧よりも出力端子電圧の方が高い電圧になることがあります。

また、複数の電源を組み合わせた回路では、他の電源から廻り込んで出力電圧が入力電圧より高くなる可能性も考えられます。これらへの対策として、出力端子から入力端子方向に電流が流れるように保護ダイオード (入力側をカソード、出力側をアノードに接続) を付けておく方法があります。

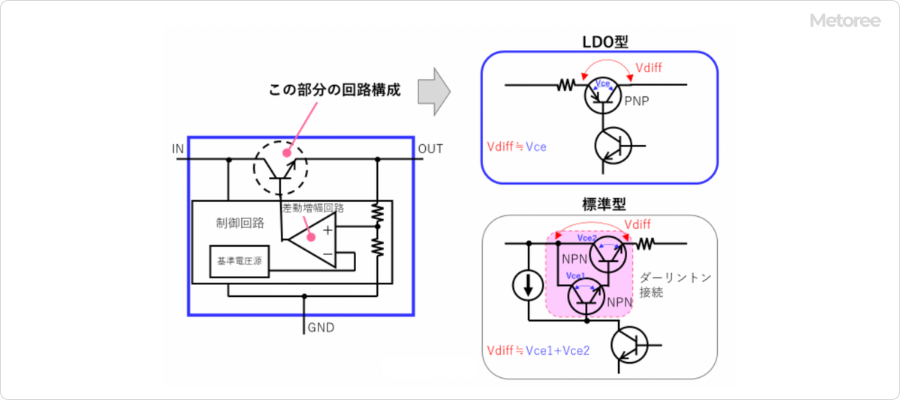

図3. LDO型レギュレータの特徴

3端子レギュレータでは、ドロップアウト電圧 (入力電圧に対し出力電圧が低下した分) の大きさにより、「標準型」もしくは「LDO型」に分類されます。

標準型のドロップアウト電圧は3.0V程度になりますが、LDO型はドロップアウト電圧が1.0Vを下回り、標準型より小さいことが特徴です。尚LDOとはLow Drop Outを省略表示したものです。入力電圧を12V、 出力電圧を5Vとした組み合わせが一般的であった頃は、12Vから5Vに変換するのに3端子レギュレータが盛んに採用されました。この場合、ドロップアウト電圧が3V程度の標準型レギュレータでも問題なく使えました。

ところが3.3V系のデジタルICが主流となって入力電圧が5V、出力電圧が 3.3Vの組み合わせになると、基板上で5Vを3.3Vに変換する為にLDO型レギュレータを採用することが必須となりました。バイポーラトランジスタを使った標準型の出力回路は、NPNトランジスタ2個をダーリントン接続した構成になっていますが、LDO型の出力回路ではPNPトランジスタ1個で構成しています。これにより、小さなドロップアウト電圧での動作が可能になりました。

しかしながら、負帰還特性も変化し、LDO型は標準型に対して安定動作範囲が狭くなり発振し易くなっています。それ故にLDO型では、出力端子に接続されるコンデンサの容量やESR (等価直列抵抗) 特性が極めて重要なファクターです。

参考文献

https://www.rohm.co.jp/electronics-basics/dc-dc-converters/dcdc_what4

https://www.zuken.co.jp/club_Z/zz/tech-column/20171025_r002.html

https://pages.rohm.co.jp/Tech_download05.html

https://jp.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=ideas-and-advice/3-terminal-regulators-guide

https://www.cqpub.co.jp/hanbai/books/34/34391/34391_onboard.pdf

*一部商社などの取扱い企業なども含みます。

2024年6月の注目ランキングベスト10

注目ランキング導出方法| 順位 | 会社名 | クリックシェア |

|---|---|---|

| 1 | 日清紡マイクロデバイス株式会社 |

18.8%

|

| 2 | WIN SOURCE ELECTRONICS |

12.5%

|

| 3 | 日本テキサス・インスツルメンツ合同会社 |

12.5%

|

| 4 | 東芝デバイス&ストレージ株式会社 |

12.5%

|

| 5 | 株式会社タイワン・セミコンダクター・ジャパン |

6.3%

|

| 6 | Texas instruments |

6.3%

|

| 7 | Anpec Electronics Corporation |

6.3%

|

| 8 | エイブリック株式会社 |

6.3%

|

| 9 | トレックス・セミコンダクター株式会社 |

6.3%

|

| 10 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 |

6.3%

|

注目ランキング導出方法について

注目ランキングは、2024年6月のリニアレギュレータICページ内でのクリックシェアを基に算出しています。クリックシェアは、対象期間内の全企業の総クリック数を各企業のクリック数で割った値を指します。社員数の規模

設立年の新しい会社

歴史のある会社

2 点の製品がみつかりました

インフィニオンテクノロジーズジャパン株式会社

120人以上が見ています

最新の閲覧: 2時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

19.1時間 平均返答時間

シンプルで汎用性の高い低ドロップアウトリニア電圧レギュレーター

2種類の品番

Metoreeに登録されているリニアレギュレータICが含まれるカタログ一覧です。無料で各社カタログを一括でダウンロードできるので、製品比較時に各社サイトで毎回情報を登録する手間を短縮することができます。

カタログを企業ごとに探す

カタログを種類ごとに探す

車載用途に最適な、スイッチングレギュレータ、リニアレギュレータに関するカタログです。

2023年3月23日

ロームは、創業60年以上の半導体・電子部品メーカーとして、創業時より掲げる「品質第一」の企業目的に基づき、民生機器やIT機器、自動車、そして産業機器に...

2023年5月15日

小型化、省エネ化を追求してきたロームの電源技術。これまで培ったアナログ技術を駆使し生み出された革新的電源技術がNanoシリーズです。開発から製造まで全...

2023年8月4日

ロームで製造・販売しているIC・個別半導体・光半導体・電子部品・モジュールの製品の一覧を掲載しております「ショートフォームカタログ」です。

2024年4月26日

2023年12月18日

自動車の自動運転化に伴い、車両に搭載されるADASやカメラ機器が増加しています。こういった機器に内蔵されるセンサは高精度センシングを要求されています。...

2022年7月22日

入力最大電圧5.5V(定格6.5V)で、出力電流500mA の、幅広い用途でご使用いただける汎用タイプのLDO ボルテージレギュレータです。出力電圧は1.0V~4.8V で外...

2023年1月23日

ノイズ除去用コンデンサ不要製品では世界最高水準*の低出力雑音:3.7μVrmsかつリップル除去率:80dB(f=10kHz)と超低ノイズ・高リップル除去率を誇るLDOボルテー...

2023年4月5日

~ 業界トップクラスの低消費電流で、低電圧出力を実現 ~「NR1620シリーズ」は、150mAのLDOボルテージレギュレータとして業界トップクラスとなる0.4μAとい...

2024年3月25日

リニアレギュレータICのカタログ10件分をまとめてダウンロードできます!お迷いの方は便利な無料の一括ダウンロード機能をご利用ください。

企業

ローム株式会社 インフィニオンテクノロジーズジャパン株式会社 日清紡マイクロデバイス株式会社