全てのカテゴリ

閲覧履歴

水分計についての概要、用途、原理などをご説明します。また、水分計のメーカー89社一覧や企業ランキングも掲載しておりますので是非ご覧ください。水分計関連企業の2024年6月注目ランキングは1位:株式会社島津製作所、2位:英弘精機株式会社、3位:株式会社ケツト科学研究所となっています。

水分計と関連するカテゴリ

水分計とは物質に含まれる水分量を測定する機器のことです。

気体・液体・固体いずれの状態に対しても、それぞれ測定可能な装置があります。水分計の種類としては乾燥法、カール・フィッシャー法、赤外線吸収法、誘電率法などが挙げられ、研究室で使われるものとしては乾燥法、もしくはカール・フィッシャー法の水分計が代表的です。

水分計は用途によっても分類されており、食品や土壌、コンクリートなどの水分測定で用いられています。食品中の水分量の測定はISOやJASなどの公定法で測定手法が定められているものもあり、水分計の中には規格に対応している装置もあります。

物質中の水分を測定する業界は多岐にわたっており、食品から工業製品、木材など様々な測定対象に対して水分計は使われています。特に食品は形状や水分量、管理値などが製品によって異なるため、用いる水分計と測定手順も製品に合わせて都度最適化しなければなりません。

米や小麦などの食品業界では、天秤と乾燥機も備えられた乾燥法による水分計が使われています。一方、味噌や油などの食品業界や有機溶媒に溶解する素材を扱う材料メーカーなどで使用される水分計はカール・フィッシャー法が一般的です。

その他、土壌の水分を測定するテンシオメーター法による水分計、コンクリートの水分量を測定する高周波容量式水分計なども使われています。

水分計は手法によって測定法が大きく異なり、質量変化から水分量を見積もる乾燥法、水と定量的に化学反応を起こすことで水分量を求めるカール・フィッシャー法、サンプルの静電容量の変化から求めるキャパシタンス法などが挙げられます。

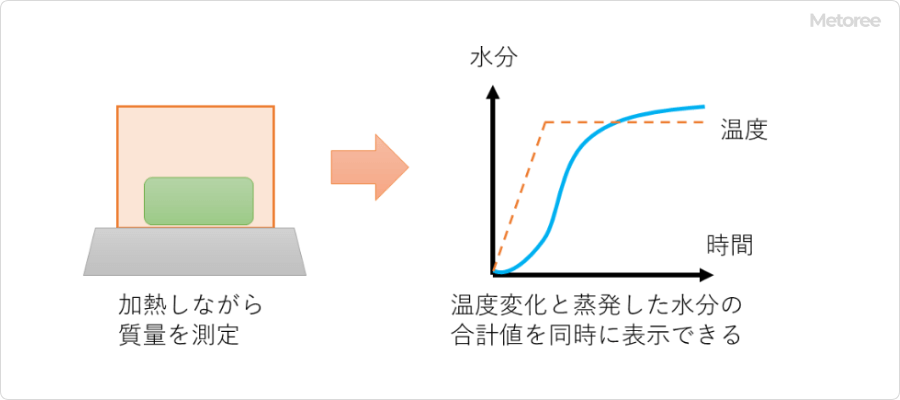

図1. 乾燥法の原理

乾燥法は非常に単純な手法で、乾燥前のサンプルの質量を測った後に100℃前後まで加熱した恒温槽に3時間程度放置させて水分を蒸発させたあとの質量を測定し、差分から水分量を求める方法です。

乾燥機と精密天秤が組み合わされた水分計も販売されており、温度と時間を管理しながら測定することができます。乾燥法は穀物などの食品における公定試験法として定められていることが多いです。

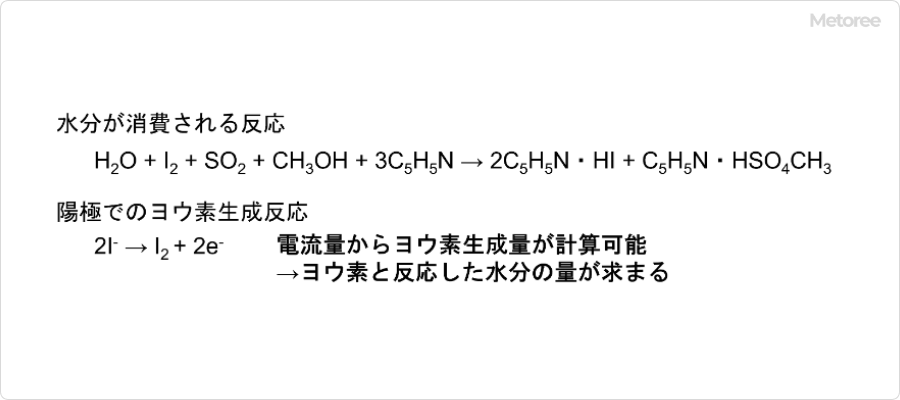

図2. カール・フィッシャー法の反応式

カール・フィッシャー法の水分計ではメタノールなど炭素数が少ないアルコールとピリジンなどの有機塩基の存在下で二酸化硫黄、ヨウ素と定量的に反応した水の量を求めます。

水分の定量は陽極でヨウ化物イオンから生成したヨウ素の消費量から求める電量滴定法が用いられることが多いです。なお、アスコルビン酸などの還元性を示す化合物は別の化学反応によってヨウ素を消費してしまうためカール・フィッシャー法による水分測定を行うことができません。

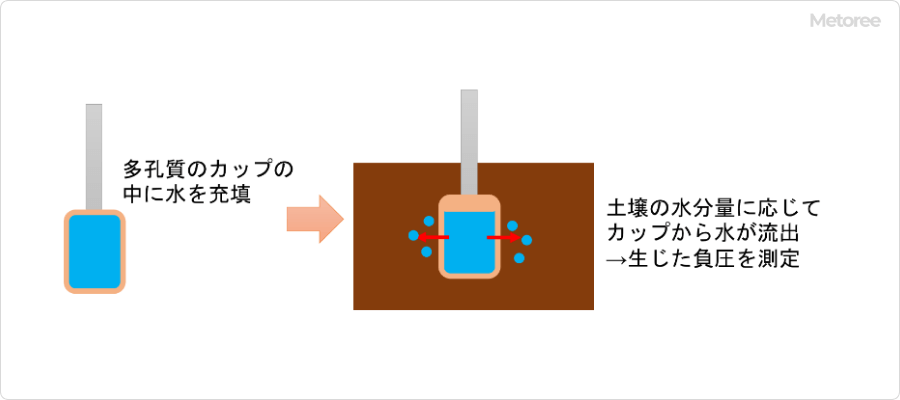

図3. テンシオメーターの仕組み

テンシオメーターは土壌の水分を測定する手法の一つです。

多孔性の素焼きカップをパイプに接着させて中に水を充填させ、カップを土壌に挿した状態で圧力変化を測定して、水分がどれだけ土壌へ染み出したか測定する方法です。なお、テンシオメーターは乾燥した土壌では隙間が生じやすいため高精度な測定を行うことができません。

土壌やコンクリートなど、比誘電率が水に対して十分小さい物質の中に含まれる水を測定する際に用いる方法です。

2つの電極の間にサンプルを挟み、電圧をかけることで静電容量を測定し、変化量から水分量を求めます。以前は比較的精度が悪いという欠点がありましたが、最近は精度が向上しており、測定も容易であるため施工現場などで用いられることが多いです。

水分は大気やサンプル以外の物質にも含まれているため、水分計を使用する際には測定環境にも注意が必要です。特に微量の水分を測定する際は実験室の湿度、サンプルが大気と接触する時間が変化すると測定値が変化する可能性があります。

また、カール・フィッシャー法では配管の継手などの隙間から水分が混入しないように継手を確実に締める必要があるほか、測定時に流している窒素などの不活性ガスに含まれる水分もシリカゲルなどの乾燥剤で予め除去しなければなりません。

参考文献

https://www.naro.affrc.go.jp/org/nkk/m/93/06-01.pdf

https://www.aichi-inst.jp/other/up_docs/no194_02.pdf

https://www.jstage.jst.go.jp/article/structcivil/59A/0/59A_1112/_pdf

*一部商社などの取扱い企業なども含みます。

2024年6月の注目ランキングベスト10

注目ランキング導出方法| 順位 | 会社名 | クリックシェア |

|---|---|---|

| 1 | 株式会社島津製作所 |

7.9%

|

| 2 | 英弘精機株式会社 |

7.1%

|

| 3 | 株式会社ケツト科学研究所 |

4.7%

|

| 4 | 株式会社テストー |

3.9%

|

| 5 | 株式会社佐藤計量器製作所 |

3.9%

|

| 6 | 株式会社山崎精機研究所 |

3.9%

|

| 7 | マイクロメジャー株式会社 |

2.4%

|

| 8 | 東興化学株式会社 |

2.4%

|

| 9 | 株式会社Y.E.I. |

2.4%

|

| 10 | 静岡製機株式会社 |

2.4%

|

注目ランキング導出方法について

注目ランキングは、2024年6月の水分計ページ内でのクリックシェアを基に算出しています。クリックシェアは、対象期間内の全企業の総クリック数を各企業のクリック数で割った値を指します。社員数の規模

設立年の新しい会社

歴史のある会社

製品の閲覧数をもとに算出したランキング

電話番号不要

何社からも電話がかかってくる心配はありません

まとめて見積もり

複数社に何度も同じ内容を記入する必要はありません

返答率96%以上

96%以上の方がメーカーから返答を受け取っています

平均返答時間が24時間以内の企業の中での注目ランキング

電話番号不要

何社からも電話がかかってくる心配はありません

まとめて見積もり

複数社に何度も同じ内容を記入する必要はありません

返答率96%以上

96%以上の方がメーカーから返答を受け取っています

電話番号不要

何社からも電話がかかってくる心配はありません

まとめて見積もり

複数社に何度も同じ内容を記入する必要はありません

返答率96%以上

96%以上の方がメーカーから返答を受け取っています

88 点の製品がみつかりました

株式会社ケツト科学研究所

440人以上が見ています

最新の閲覧: 2時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

10.0時間 平均返答時間

FD -800はケツト科学の赤外線水分計シリーズの頂点に位置づけられる機器で、高精度な水分測定を実現するため画期的なデュアル温度センサ方式を採用しています...

株式会社ケツト科学研究所

250人以上が見ています

最新の閲覧: 2時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

10.0時間 平均返答時間

本器赤外線水分計FD-660は、水分測定の基本となる公定標準測定法の「乾燥減量法」と極めて類似した加熱乾燥・質量測定方式の赤外線水分計です。 ■ユーザーに...

株式会社ケツト科学研究所

240人以上が見ています

最新の閲覧: 4時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

10.0時間 平均返答時間

本器は、光を対象物に照射し水分を測定する器械です。 照射する光は、含水率との相関性が高い吸光特性を持つ近赤外光ですので、正確な水分測定をリアルタイ...

株式会社ケツト科学研究所

220人以上が見ています

最新の閲覧: 1日前

返信の早い企業

100.0% 返答率

10.0時間 平均返答時間

HM-540は木材表面を傷つけることなく、軽く押し当てるだけで測定できる高周波容量式の水分計です。 建築用の製材が内部まで乾燥するには相当な時間を要しま...

株式会社ケツト科学研究所

220人以上が見ています

最新の閲覧: 3時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

10.0時間 平均返答時間

ライスタシリーズは、1961年 (昭和36年) の初代ライスタから数多くのモデルを経て、本器ライスタf2に至りました。その系譜は日本の小型米麦水分計の歴史と...

株式会社ケツト科学研究所

220人以上が見ています

最新の閲覧: 3時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

10.0時間 平均返答時間

本器は、公定法に近い原理を持つ加熱乾燥質量測定方式を採用した、0.01%の桁まで表示できるスタンダードモデルの赤外線水分計です。スタンダードモデルであり...

株式会社ケツト科学研究所

220人以上が見ています

最新の閲覧: 3時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

10.0時間 平均返答時間

紙水分計は、製造工場での品質管理に用いられるだけではありません。例えば印刷において、通常のオフセット印刷では湿し水が用いられ、印刷紙にはインキの転...

株式会社ケツト科学研究所

210人以上が見ています

最新の閲覧: 3時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

10.0時間 平均返答時間

■フィルター分光方式 ・多波長による線形重回帰検量線により、高精度でバラツキの少ない、信頼性の高い測定が可能です。 ・KJT–70/KJT–700は最大7波長、KB-3...

株式会社テクネ計測

240人以上が見ています

最新の閲覧: 3時間前

5.0 会社レビュー

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

29.1時間 平均返答時間

オイル中水分計 特徴 ・3.5インチTFTカラーディスプレイ(オプション) ・温度測定範囲最大180℃ ・圧力最大2MPa ・水分活性(aw)/水分量(ppm)での測定が可能...

株式会社ケツト科学研究所

200人以上が見ています

最新の閲覧: 2時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

10.0時間 平均返答時間

ライスタシリーズは1961年 (昭和36年) の発売以来多くのモデルを経て、現在も多くの皆様にご使用いただいている小型水分計シリーズです。 酒米水分計ライ...

株式会社ケツト科学研究所

210人以上が見ています

最新の閲覧: 4時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

10.0時間 平均返答時間

木材水分計や紙水分計といった電気的測定方式の水分計は、測定対象ごとに検量線 (目盛り) があらかじめ登録されており、短時間で簡便に測定値を得ることが...

株式会社ケツト科学研究所

200人以上が見ています

最新の閲覧: 1日前

返信の早い企業

100.0% 返答率

10.0時間 平均返答時間

木質バイオマス発電。注目の再生可能エネルギーです。バイオマス発電用の燃料は、PKSをはじめ木質ペレットやおがくずなど、さまざまな由来のものが使用され、...

株式会社ケツト科学研究所

200人以上が見ています

最新の閲覧: 3時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

10.0時間 平均返答時間

多くのお客様にご愛顧いただいております米麦水分計ライスタfが装いも新たに生まれ変わりました。 ライスタシリーズの起源は1961 (昭和36年) まで遡りま...

株式会社ケツト科学研究所

200人以上が見ています

最新の閲覧: 14時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

10.0時間 平均返答時間

増加する外国産米の水分測定の要求に応え、本器ライスタf5は外国産の玄米と精米の測定に主眼を置いております。一括りに外国産米と言っても、各国で栽培され...

株式会社HIRANUMA

180人以上が見ています

最新の閲覧: 3時間前

返信のとても早い企業

100.0% 返答率

1.9時間 平均返答時間

■定量下限、ついに1μgへ。 ■「中小企業経営強化法税制」対象製品 信頼のカールフィッシャー電量滴定方式の改良により、今まで測定できなかった、液体中の微...

株式会社ケツト科学研究所

190人以上が見ています

最新の閲覧: 2時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

10.0時間 平均返答時間

■特徴 ・各種の外国産米の水分測定 ・平均水分表示 ・自動温度補正、自動穀温補正機能搭載 ■測定対象 ・外国玄米:アメリカ短・中・長粒種、オーストラリア...

株式会社HIRANUMA

180人以上が見ています

最新の閲覧: 3時間前

返信のとても早い企業

100.0% 返答率

1.9時間 平均返答時間

■使う人に合わせてフレキシブルに対応した、カールフィッシャー容量法水分計。 ・8.4インチカラー液晶タッチパネル ・液晶表示器の角度調整16段階 ・音声ガイ...

株式会社HIRANUMA

180人以上が見ています

最新の閲覧: 3時間前

返信のとても早い企業

100.0% 返答率

1.9時間 平均返答時間

使う人に合わせてフレキシブルに対応した、カールフィッシャー容量法水分計。 ・8.4インチカラー液晶タッチパネル ・液晶表示器の角度調整16段階 ・音声ガイ...

株式会社ケツト科学研究所

180人以上が見ています

返信の早い企業

100.0% 返答率

10.0時間 平均返答時間

無洗米は、表面加工方法の特徴により通常の精米とは電気的特性が異なるため、普通精米用の電気水分計では正確な水分測定ができません。そこで、無洗米とその...

株式会社ケツト科学研究所

200人以上が見ています

最新の閲覧: 3時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

10.0時間 平均返答時間

KJT-130はハンディタイプの近赤外線水分計で、手持ち測定の他、オプションの支持台を使用し卓上タイプとしても使用できますので、測定場所の制約を受けません...

株式会社ケツト科学研究所

180人以上が見ています

最新の閲覧: 17時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

10.0時間 平均返答時間

施工上の事故として、コンクリート面からモルタルやタイルが剥離し、脱落することがあります。補修方法としてはピンニングを併用し、剥離部にエポキシ樹脂等...

株式会社エー・アンド・デイ

180人以上が見ています

返信の早い企業

100.0% 返答率

7.0時間 平均返答時間

新しい水分率計測の提案、加熱乾燥式水分計。ご用途に合わせて水分率表示0.001%から0.1%まで。 ■特長 ・質量センサーシステムSHS搭載 ・直管型ハロゲンラン...

4種類の品番

株式会社ケツト科学研究所

180人以上が見ています

最新の閲覧: 15時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

10.0時間 平均返答時間

生コンの打設現場では、迅速かつ正確な水セメント比測定が求められます。通常、セメント量については計量記録から把握できますが、実際は、練り混ぜ水以外に...

株式会社HIRANUMA

170人以上が見ています

最新の閲覧: 3時間前

返信のとても早い企業

100.0% 返答率

1.9時間 平均返答時間

レポート作成などのデータ処理が簡単にWindows (R) 搭載のシステムマネージャを採用。 Excel (R) 、Wordも標準装備で、レポート作成などのデータ処理が...

株式会社ケツト科学研究所

180人以上が見ています

最新の閲覧: 2時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

10.0時間 平均返答時間

水分測定を行う場合、多くの場合において常圧加熱乾燥法が公定法となっています。しかし、常圧加熱乾燥法は時間がかかる上、設備も大がかりになります。また...

株式会社ケツト科学研究所

180人以上が見ています

最新の閲覧: 13時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

10.0時間 平均返答時間

■定圧式並行電極センサ 試料1本1本の水分を約1秒で測定できます。 ■自動検出機能 試料をセンサに挟むだけで、自動的に測定を開始します。 ■温度補正機能 内...

株式会社ケツト科学研究所

170人以上が見ています

最新の閲覧: 4時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

10.0時間 平均返答時間

■特徴 ・ライスタf2に無線通信機能搭載 ・測定値と平均値をPCへ送信 ・測定毎に専用ソフトを介してExcelに貼付 ・通信距離は障害物がない状態で約10m

株式会社HIRANUMA

150人以上が見ています

最新の閲覧: 2時間前

返信のとても早い企業

100.0% 返答率

1.9時間 平均返答時間

レポート作成などのデータ処理が簡単にWindows (R) 搭載のシステムマネージャを採用。 Excel (R) 、Wordも標準付属で、レポート作成などのデータ処理が...

株式会社ケツト科学研究所

170人以上が見ています

返信の早い企業

100.0% 返答率

10.0時間 平均返答時間

道路橋示方書で定められている道路橋コンクリート床版の防水層施工では、コンクリート表面処理後の床版表面の水分量管理が重要になります。水分量が適切でな...

株式会社ケツト科学研究所

170人以上が見ています

最新の閲覧: 3時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

10.0時間 平均返答時間

近赤外水分計KB-230は、近赤外線の反射を用いた水分計です。サンプルを非破壊で、リアルタイムに水分測定できます。 従来の近赤外水分計では、サンプルと光...

Metoreeに登録されている水分計が含まれるカタログ一覧です。無料で各社カタログを一括でダウンロードできるので、製品比較時に各社サイトで毎回情報を登録する手間を短縮することができます。

カタログを企業ごとに探す

カタログを種類ごとに探す

新しいタイプの水分量測定装置、Vapor Pro XL。測定原理や手順、対応サンプルをカタログにて紹介しています。・サンプル前処理や廃液処理が不要な、ケミカル...

2023年12月8日

『M-Sens2型』は、さまざまな固体の水分をリアルタイムで測定し、プロセスとプロダクト品質を好適管理できる高周波方式オンライン粉・粒体水分計です。種々の...

2024年4月8日

〇高品質かつ低価格のポータブル水分活性測定器〇持ち運びが簡単、その場で簡単に測定することが可能〇輸入された世界有数のセンサーを採用し、データの正確...

2024年3月14日

自動滴定装置、イオンクロマトグラフ、カールフィシャー水分計、電動ビュレット、近赤外分析計、ラマン分光計、電気化学測定装置、プロセス用分析計の価格入り

2022年4月22日

「カールフィッシャー水分測定 基本のきほん 原理編」 カールフィッシャー水分計とは?からわかりやすく解説した入門冊子です。 カールフィッシャー水分測定...

2022年4月22日

重要な衛生管理項目である水分活性を短時間で測定!現場でも使用可能な小型・低価格を実現!食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時...

2023年2月14日

水分計のカタログ9件分をまとめてダウンロードできます!お迷いの方は便利な無料の一括ダウンロード機能をご利用ください。

企業

英弘精機株式会社 関西オートメイション株式会社 株式会社タケトモ電機 メトロームジャパン株式会社 株式会社HIRANUMA 株式会社阪神交易 柴田科学株式会社349,507 円

21,200 円

2,980,000 円

価格について: Metoreeに登録されている水分計の製品88点の2024年7月27日時点での価格データを元に算出しています。