営業所情報

[ 関東営業所 ]

〒235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子3-8-14

TEL 045-750-0140 FAX 045-750-0160

[ 関西営業所 ]

〒553-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路1-18-11-302

TEL 06-6795-9993 FAX 06-6795-9994

[ 関東営業所 ]

〒235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子3-8-14

TEL 045-750-0140 FAX 045-750-0160

[ 関西営業所 ]

〒553-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路1-18-11-302

TEL 06-6795-9993 FAX 06-6795-9994

高周波加熱装置とは、誘導加熱という原理を利用した熱供給装置の一種で、そのエネルギー源に高周波発振器を用いるもののことです。

一般に、金属を対象とした直接加熱システムですが、その金属を介して他の材質のものを加熱することも可能です。

高周波加熱装置は金属冶金など、加熱処理をする必要がある場面で導入されており、従来の加熱システムであるガス炉や電気炉に比べて小型化が可能なため、省スペースが求められる場面にも適しています。

また、金属自身に電流を流して加熱するという方式から、スケールなどの副産物の生成がほとんどないため、半導体製造施設などクリーンルーム環境下における加熱装置としての相性も抜群です。

加熱の原理上金属を加熱し溶解するまで高温にする場合でも、高周波加熱装置を用いることで均一に加熱することが可能です。

加熱したい物体を取り巻くような形にコイルが巻かれており、そのコイルに交流電源を高周波発振器を介して接続します。そのコイルの内部へ加熱したい金属を挿入すると、金属表面には渦電流が発生し、その電流によって発生するジュール熱により金属が温められます。

原理上、直接加熱することができるのは金属に限られますが、溶融しない程度に金属を加熱しその金属を水と接触させることで間接的に水を温めることも可能です。もちろん水でなく、他の個体物質でも問題ありません。

また、高周波発振器の入力値を調整することで、入熱を比較的容易にコントロールできる上、金属を溶融した場合は、溶融金属自体にも渦電流は流れ続け、自己攪拌力も働くといった特長もあります。

金属をクリーンな環境で加熱したいというニーズがある場合、高周波加熱装置の導入を検討することをおすすめします。その際に、入熱用のコイルの形状が被加熱物質のサイズと見合うかを確認することが重要です。コイル内部に被加熱金属が入らない場合、当然ですが加熱することができません。

また、どの程度の速度で加熱したいかによって高周波電源の出力を確認しておく必要があります。金属の表面に流れる渦電流のジュール熱を利用した加熱装置のため、最大出力電力が低いと、加熱するのにそれ相応の時間がかかることになります。

高周波誘導加熱の特徴は、電磁誘導を利用した抵抗加熱により被加熱物の内部から発熱させることで加熱することです。この特徴を生かしたメリットは下記の5つです。

均一加熱

被加熱物自体の電気抵抗を利用した加熱なので、内部全体が一様に発熱し均一に加熱できます。このため、熱伝導率が悪い材料や熱容量の大きい製品の様に、外部加熱では均一になるまでに長い時間を必要とする場合に大きなメリットがあります。

急速加熱

発信機制御により瞬間的に高周波は与えることができ、さらに内部発熱であるため被加熱物の急速加熱が可能です。外部加熱では均熱までに時間が掛かることと比較すると、生産性に優れた加熱方式になります。

選択加熱</br /> 被加熱物が数種類から構成される複合部材であっても、そのうち電気抵抗率の高い材料を使用した部分のみを選択的に加熱できます。

雰囲気選択と高いエネルギー効率</br /> 燃焼による外部加熱の様に発熱体や雰囲気、炉内構造物が加熱されず、被熱処理物のみが自己発熱するため、大気はもちろん真空や減圧、加圧雰囲気など幅広い雰囲気選択が可能です。また被加熱物のみを対象とした無駄のない加熱になるため、高いエネルギー効率を実現できることも大きなメリットの一つです。

高周波誘導加熱には4つのデメリットがあります。

設備投資が高価

高周波誘導加熱はエネルギー効率が良くランニングコストは安く済みますが、高周波電源が高価であることや、電磁波漏れ対策設備などにより初期の設備投資費用が高価になるデメリットがあります。

形状選択性が低い

均一かつ要求通りの温度に加熱するためには、被加熱物の電界を均一にする必要があるため、円柱などの対称性の高いものであれば問題がありませんが、角材や歯車のような複雑な形状の物は均一に加熱することが困難です。

局所加熱

角部などが局所加熱され過加熱状態になり、必要な特性を付与することができず、最悪の場合は処理中に溶融するなどのトラブルの原因になることがもあります。

個別・部分加熱

高周波誘導加熱は任意形状のコイルにより被熱処理材の全体、もしくは一部分のみを加熱する方式なので、基本的には一個流し処理になります。このため、外部加熱のようなバッチ式の大量同時処理ができないため、製品や生産の状況によっては生産性ダウンになるデメリットもあります。

高周波加熱装置はその名の通り、高周波電源を使用しています。電波法によって10kHz以上の高周波電源を使用する工業加熱装置には、原則として設置許可が必要です。設置許可は導入前に必要になるので計画的に行いましょう。メーカーによっては申請を代行する場合もあるので、購入先の選定時に確認しておくことをおすすめします。

参考文献

http://www.vinita.co.jp/institute/radiofrequency/010070.html

https://i-mecs.com/highfrequency-etc/index30.html

半導体リレーとは、入力信号を出力回路へ伝達するリレーのうち、半導体を用いた無接点型であるものです。

一般的に、高応答性と高寿命性が確立されるため、リレーの開閉頻度が高い、高速応答が必要な場面に適しています。

半導体リレーは、その高応答性と高寿命を最大限享受できる温調管理システムなど、オン・オフが高頻度である場合に使用されています。

また、一般の磁力を用いた接点型のリレーとは異なり、機械的な摺動接点が存在しません。接点開閉に伴うノイズが発生しないため、ノイズに弱い製品にも組み込まれることが多いです。

一方で、信号の伝達には半導体やダイオードを介した発光現象を用いています。そのため、少なからず温度上昇の影響があったり、出力段が半導体素子であったりします。高電圧、高電流の製品には不向きな部分もあるため、注意が必要です。

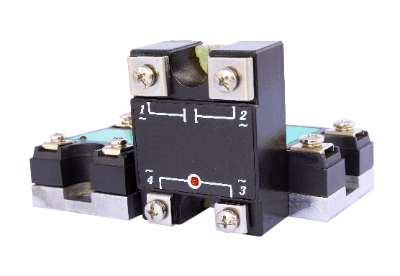

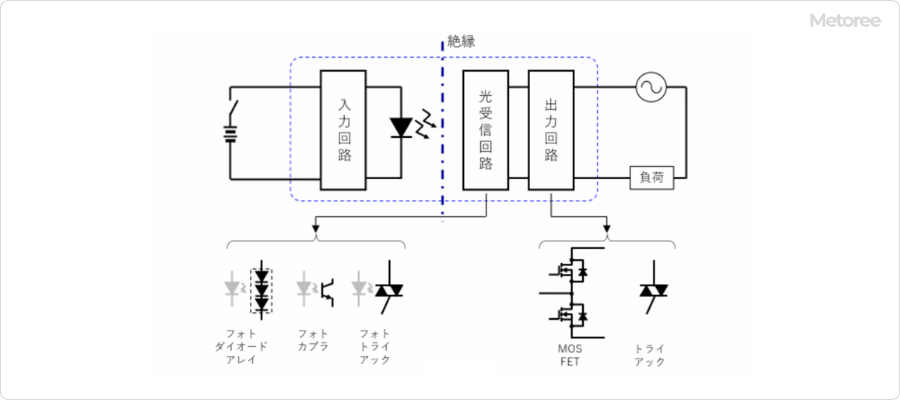

図1. 半導体リレーの原理

無接点型といわれるように、入力側の回路と出力側の回路は物理的に隔離されており、信号の伝達はフォトカプラのような光絶縁デバイスを介して行われます。

入力側の発光ダイオードに電流を流すと発光し、その光を受光する回路が出力側にあり、光を検知すると出力回路が動作する仕組みです。半導体リレーのサプライヤによって光受光回路はフォトダイオードアレイやフォトカプラ、フォトトライアックなどが使用され、出力部もMOSFETやトライアックなどのバリエーションが存在します。

信号伝達に光を使用していることから、非常に速い応答性があります。また、機械的な接点を持つわけではないので、接点部分が摩耗することもなく、一般的に接点型のリレーに比べて寿命は長いです。

その他、入力と出力との間は絶縁素子によって完全に絶縁されているため、入力側で発生したノイズを出力側に伝えにくい特徴を持っています。

まずは、リレーが必要な回路においてその応答性がどのくらい必要かと、信号伝達の頻度を考える必要があります。もし、そこまで高い応答性が必要なく、低頻度の信号伝達で済む場合は、一般的な接点型のリレーの方が小型で安価であることが多いです。

半導体リレーが必要な場合は、その入力信号の最大電流値も確認します。半導体リレーは半導体を用いた出力回路であるため、過剰な電流が流れると半導体そのものが損傷し、それ以降使うことができなくなります。

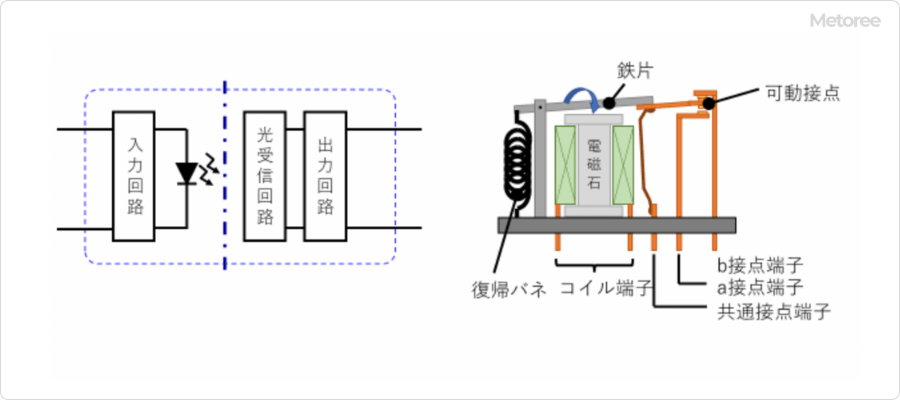

図2. 半導体リレーとメカニカルリレー

半導体リレーとメカニカルリレーの違いは、無接点型であるか有接点型であるかです。半導体リレーはソリッドステートリレーとも呼ばれ、無接点リレーで、メカニカルリレーは有接点リレーです。

無接点の半導体リレーは、電子回路の中で機械的な閉開がなく信号の伝達のみでON/OFFの切り替えを行っています。有接点のメカニカルリレーは、回路の中に可動式の部品が組み込まれており、コイルを用いて電磁力を発生させることにより接点が接触してON/OFFの切り替えを行っています。

半導体リレーとメカニカルリレーにはそれぞれ下記の特徴があるため、ニーズに合わせて使い分けます。

半導体リレーは小型かつ高速で開閉ができ、メカニカルリレーのような接点の摩耗・故障がないことが強みです。一方、メカニカルリレーはON抵抗がほとんどなく、高電圧・高電力の回路でも使用しやすいことが強みと言えます。

自動車は、ランプやワイパー、オーディオ、モーター、ウィンカーなどの操作を制御するパーツとして多くのリレーを搭載しています。そして、その車載用リレーには一般的にメカニカルリレーが使用されてきました。

しかし、メカニカルリレーは接点寿命による制限や搭載スペースが大きいという欠点があり、近年特に自動車への低燃費・低電費のニーズや先進技術搭載による多機能化により電動車載機器は増加傾向にあるため、リレーの小型・軽量化が求められています。

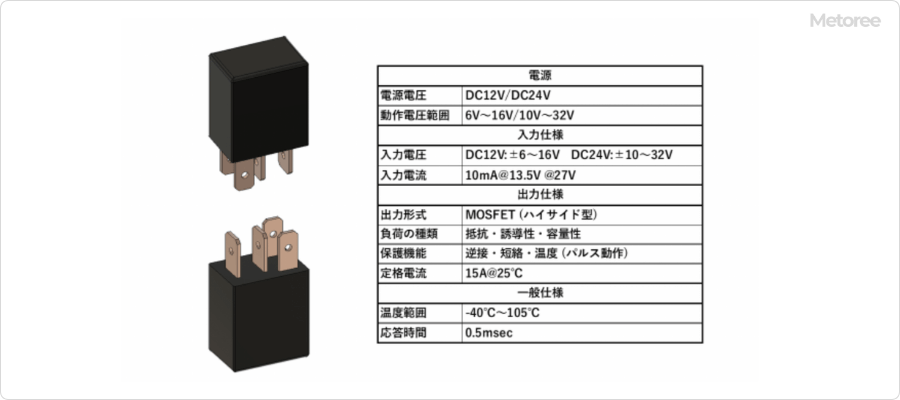

図3. 車載用半導体リレーの仕様例

こうしたメカニカルリレーの欠点を打破するリレーとして半導体リレーが車載用に開発され、徐々に置き換わっています。車載用半導体リレーの仕様例は図3の通りです。

半導体リレーを用いることで小型・軽量化を可能にし、車両搭載スペースを確保できるだけでなく燃費の向上にも貢献しています。また、ネックであった大電流化も半導体技術の進化により低オン抵抗を実現したことで、対応できるようになってきています。

参考文献

https://www.rohm.co.jp/electronics-basics/memory/memory_what2

https://www.omron.co.jp/ecb/product-info/basic-knowledge-series/basic-knowledge-of-relays/part1/basics

https://ac-blog.panasonic.co.jp

https://www.e-t-a.co.jp

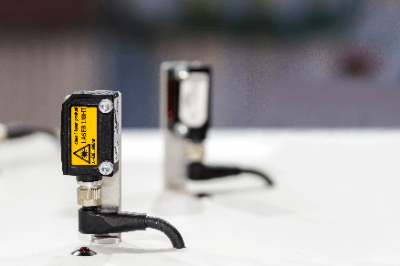

レーザーセンサーとは、被計測物とセンサー間の距離や被測定物自体の厚みや高さなどを計測するセンシング機器のうち、レーザーを用いた非接触式のタイプです。

一般によく使われるセンシング機器なため、その計測方式や精度も色々あります。

加工装置や搬送装置など、被測定物との距離を正確に知る必要がある場合は、レーザーセンサーを用いてその距離を測量することができます。また、製品の外観検査など、被測定物の厚み情報が必要な場面でも活用されます。

厚み測定は、接触式のノギスでも可能ですが、複雑な形状であったり、触れると不都合なことがあったりする場合は、非接触型のレーザーセンサーを用いることで非破壊検査が可能です。

レーザーセンサーでは、原理的に非接触計測ができますが、その方式はいくつか種類があります。ある被計測物との距離を測る場合は、拡散反射方式か正反射方式のレーザーセンサーが用いられます。

どちらも、レーザー光源からの光を被計測物表面で反射させ、その反射光を受光部で検知することで距離を判定します。受光部はある一定の領域幅をもっており、反射光の角度によって受光部が異なります。受光部が変化するとそれに応じた電流が検知され、その情報をもとに距離の値に換算します。

その構造上、ある角度を超えて傾いた被計測物表面へ光源を入射した場合は、反射光が受光部へ返ってこないため、検出できません。この許容傾きは変位計の設計により、一般に拡散反射方式のレーザーセンサーの方が、検出角度が広いです。

まずは、用途が距離検出なのか、厚みや高さなどの形状情報を取得することなのかを確認します。距離検出であれば、その計測レンジにあったものの中から、被計測物の表面の傾きをどれくらいか想定し、その角度以上の計測が可能な製品を選定します。厚み測定の場合は、検出レンジを確認します。

その後、計測自体をどれくらいの精度で実施したいかによって、分解能や検出精度およびリニアリティのスペックを選定します。どれも計測精度に影響を及ぼす因子であり、一般に精度が高いほど高額になるので、あまりオーバースペックにならないように注意しましょう。

また、計測精度と同時に本体自体の設置が可能かも注意しておくといいでしょう。取り付け部分に十分なスペースがない場合は、小型のレーザーセンサーから選定する必要があるかもしれません。

不審人物の侵入を防ぐためのシステムとして、防犯センサーがあります。マンションやオフィス、工場などあらゆる場所に活用されており、侵入者がセンサーに触れると警報が鳴るような仕組みとなっています。その防犯センサーとして、現在多く利用されているのがレーザーセンサーです。

レーザーセンサーには、水平検知タイプと垂直検知タイプがあります。

水平検知タイプ

レーザー光線が180 ℃水平方向に照射され、広範囲をカバーできる防犯センサーです。屋外のような開けた場所に適した監視システムで、移動している物体を検知します。監視範囲の設定により、あらかじめ対象から外したいエリアを定めることもできます。

垂直検知タイプ

レーザー光線が垂直方向に照射され、壁や天井に対して垂直な面をカバーする防犯センサーです。通路や扉の前など、局所的な範囲の場所に適した監視システムで、センサーがはたらいている面に対して通過する物体を検知します。検知対象とする高さを設定することもできます。

光線を利用した非接触型のセンサーとして便利なレーザーセンサーですが、いくつかの条件においては誤作動を起こす場合があります。

検出対象物表面の凹凸

スポットが小さなレーザーセンサーの場合、検出対象物表面の凹凸により反射による受光量が変動してしまうため、誤作動を起こすことがあります。検出したい対象の面に凹凸がある場合は、スポットの大きなセンサーを使用しましょう。

振動

レーザーセンサーに振動が加わると、光軸がずれて誤作動を起こすことがあります。レーザーセンサーの設置を見直し、ネジや補助金具で固定する他、なるべく光軸ズレの影響を受けにくいよう検出対象物の近くに取り付けましょう。

パルス点灯する光

パルス点灯とは、ONとOFFを繰り返す点灯方法のことです。速い周波数で点灯するため、実際には点滅していますが、人の目には連続して点灯しているように見えます。

レーザーセンサーの多くはパルス発光のレーザーを使用しており、自身と同様にパルス点灯する周囲のLEDなどに対しては誤作動を起こすことがあります。近くにパルス点灯する光がある場合は、センサーの受光部に当たらないよう間に遮蔽できるものを取り付けたり受光部の角度を調整したりすることが大切です。

参考文献

https://www.rohm.co.jp/electronics-basics/memory/memory_what2

https://www.secom.co.jp/business/security/goods/laser-sensor.html

https://www.keyence.co.jp/ss/products/sensor/sensorbasics/lsr_r_trouble

電流センサーとは、回路に流れる電流を測定する装置です。

電流センサーは電流回路の内部に組み込むため、回路を遮断する必要があったり、危険を伴ったりしますが、回路の一部の電線部分を外からクランプするだけで電流が計測できるタイプもあります。

電流センサーは、特定の回路に流れている電流値を知りたい場面で使用されます。定常的に回路に流れる電流値を計測しかつ記録したい場合には、回路に直接組み込むタイプの電流センサーを使用することが多いです。この場合は、稼働中の装置の自己保全のための情報として使用されます。

一方で、電気工事作業における通電の事前および事後確認や電気回路が故障した時の原因調査のための通電部確認などの非定常的な場面では、回路を外からクランプするタイプの電流センサーが便利です。

回路へ直接接続する電流センサーは抵抗の役割をし、回路にかかった電圧から実際に流れる電流値を計測します。クランプタイプの電流センサーは、直接回路に接続しているわけではないため、回路に流れる電流を実測することはできません。そこで、回路の電線に流れている電流から発生する磁場を測定することで電流換算値として出力しています。

具体的には、クランプ部分には磁気コアがあり、その部分で磁場を検知し電流値に換算しますが、交流と直流で磁場の極性が異なるため、観測のための原理も異なります。多種ある測定方式の中でも直流と交流どちらも検知できる方式として、ホール素子式があります。

この方式では、磁気コア内にホール素子を組み込むことで、被測定回路に発生している磁界を電圧として計測し、内蔵されたアンプを介して電流値に換算しています。

電流センサーには、電流回路には直流回路と交流回路があります。計測したい回路の電流成分と測定したい精度によって、適切な電流センサーを選定することが重要です。

一般的に、大きな精度を必要としない場合であれば、直流と交流どちらも対応できるホール素子式を選定しますが、回路の設置位置など場合によっては上手くクランプできないことも想定されます。

交流の場合であれば、コアがないロゴスキー式の電流センサーを選定することで、クランプ部を曲げながら計測が可能です。

電流センサーは、検出方法の特徴により用途も異なります。電流検出の方法は、大きく抵抗検出型と磁場検出型の2つに分類できます。

抵抗検出型

抵抗検出型は、測定したい電流が流れる箇所にシャント抵抗と呼ばれる抵抗を入れることで電流を検出します。オームの法則により、抵抗に電流を流すと電圧降下が発生します。

この電圧値を測定し抵抗値で割ることにより、電流の測定が可能です。回路設計によりますが、回路上の動作に影響を及ぼさないようシャント抵抗の抵抗値は小さな抵抗値を選ぶことが一般的です。

ただし、大電流を計測する場合は抵抗値の発熱や耐圧が問題となります。電圧降下が小さい場合には、電流センスアンプを用いて検出する電圧を増幅する必要があります。

磁場検出型

磁場検出型は、流れた電流が作る磁場を計測する方式です。アンペールの法則により、電流を流すと電流方向を右ねじの進む方向としたとき右ねじの回る向きに磁場が発生します。

この磁場をホール素子などを用いて検出します。ホール素子とは、ホール効果という電流と磁場の両方に直交する方向に起電力が現れる現象を用いた素子で、磁場検出に用いられます。

シャント抵抗を用いた抵抗検出型は、DCDCコンバータなど電源を作る際の過電流検出や電流で駆動するようなLED駆動用ドライバ、モーター駆動回路の電流制御や回路保護用に用いられたりします。また、ホール素子を用いた磁場検出型は電流を図りたい回路パターン上に素子を入れる必要がないため、配線をクランプして電流を計測するクランプ電流計や、モーターの位置検出などにも用いられます。

シャント抵抗を用いた抵抗検出型やホール素子を用いた磁場検出型を用いた電流検出は、出力が小さいことも多くディスクリート部品で回路を構成する場合、電流センスアンプやオペアンプを組み合わせて回路を構成することが一般的です。各社メーカーでは、ディスクリートではなくアンプを内蔵した専用ICなどもあり、用途や特性によって選ぶことができます。

参考文献

https://www.hioki.co.jp/jp/products/listUse/?category=39

https://www.tamuracorp.com/electronics/jp/cs/

https://www.koaglobal.com/product/purpose/c_detection

https://www.macnica.co.jp/business/semiconductor/articles/texas_instruments/130397/

変位センサーとは、被測定物自体の厚みや高さなどを計測するセンシング機器です。

プローブを接触させて測定する接触式センサーや、レーザーを用いた非接触式のセンサーなどが販売されています。

変位センサーは、産業に幅広く使用されています。特に加工装置や搬送装置などでは加工物の位置や形状を検出する必要があるため、変位センサーを用いて距離を測量します。

また、製品の外観検査など、被測定物の厚み情報が必要な場面でも有用です。厚みはノギスでも測定可能ですが、複雑な形状の製品や触れると不具合がある製品は、非接触式変位センサーを用います。

ある被計測物との距離を測る場合は、拡散反射方式か正反射方式のレーザー変位計が用いられます。どちらも、レーザー光源からの光を被計測物表面で反射させ、その反射光を受光部で検知することで距離を判定します。

受光部はある一定の領域幅をもっており、反射光の角度によって受光部が異なります。受光部が変化するとそれに応じた電流が検知され、その情報をもとに距離の値に換算します。

その構造上、被計測物表面が鋭角な場合は、反射光が受光部へ返ってこないため検出できません。この許容傾きは変位計の設計により、一般に拡散反射方式の変位センサーの方が検出角度が広いです。

変位センサーは、用途に応じて幅広い製品が販売されています。以下は変位センサーの種類一例です。

電磁気による直線変位の検出の中で最も代表的なセンサーです。1次コイルと2つの2次コイル、それらのコイルの間にある鉄心から構成されます。1次コイルは励磁用、2次コイルは検出用として働き、鉄心は可動します。

1次コイルに高周波交流を流すと電磁誘導の作用により2次コイルに電圧が誘起され、鉄心が移動します。鉄心が移動することで差動出力がゼロの状態から電圧差が生まれ、変位を計測できる仕組みです。

構造上、測定値が飛ぶことが少ない点が特徴です。一方、コイルの磁界を利用しているため、コイル内の鉄心の位置によっては磁界の特性が安定しない場合があります。

リニアスケールとは、リニアエンコーダとも呼ばれ、直線上の位置や距離を高精度で測定するためのセンサーです。インダクトシンとマグネスケールという2種類が存在します。

インダクトシンは、固定されたくし歯状コイルのスケールと、可動式のくし歯状コイルのスライダからなります。コイルに交流電流を流すとスライダのコイルに電圧が誘起され、その位相の変化から変位を計測します。

マグネスケールは、磁気テープなどを磁気記録媒体としたスケールと検出センサーからなります。検出センサーが移動することにより位置を検出し、変位を計測します。

シンクロは、発信機と受信機のふたつの回転軸から構成される回転角変位検出用センサーです。発信機側の軸に巻かれた1次コイルに交流電流を流すと電磁誘導の作用により、受信機側の2次コイルに電圧が誘起されます。

このとき、発信機側の軸と同一の角度だけ受信機側の軸が回転することを利用し、回転角の変位を測定します。

レゾルバは電磁誘導作用によって回転角を検出するセンサーです。励磁用のコイルと検出用のふたつのコイル、鉄心からなります。これらのコイルはすべて直行しています。

励磁用コイルに交流電圧をかけると、検出用のコイルに電圧が誘起されます。回転角度に応じて出力される電圧が変化するため、この出力信号から回転角変位を測定します。

変異センサーを選ぶ際は、まず用途が距離検出か形状情報検出かを確認します。距離検出であれば、計測レンジにあった製品の中から被計測物の表面角度以上の計測が可能な製品を選定します。厚み測定の場合は、検出レンジを確認します。

その後、必要な計測精度を確認し、分解能や検出精度およびリニアリティのスペックを選定します。どれも計測精度に影響を及ぼす因子であり、一般に精度が高いほど高価です。

また、計測精度と同時に設置スペースも確認します。設置スペースが小さい場合、小型センサーの方がおすすめです。

参考文献

https://www.rohm.co.jp/electronics-basics/memory/memory_what2

https://books.google.co.jp/books?vid=ISBN4501115408

http://www.jsg.co.jp/technical1.html

https://www.tamagawa-seiki.co.jp/products/resolver-synchro/synchro-about.html

レベルスイッチとは、液体や粉体などの物質の残量を検知するためのセンサーの一種です。

在庫管理や製品タンクなどの保守運用に欠かせません。ラインナップは簡易的なものから高精度なものまで、種類が数多く存在します。

レベルスイッチは、主に物質の貯蔵施設に使われます。水道水や化学薬品などの液体を貯蔵するタンクや、粉体材料を投下する設備であるサービスホッパーなどです。

タンクも形やサイズ、据え付け方も様々なため、設置する向きや場面に応じて適したレベルスイッチが使用されます。また、設置目的は単純にタンク内の残量検知および発報のためだけに設置する場合と、ある閾値をまたいだ時に他の装置に何かしらのフィードバック制御を行う場合とに分類されます。

レベルスイッチには、液体を検知する「フロート式」と粉体などを検知する「音さ式」に大別できます。

液体の検知によく用いられるフロート式のレベルスイッチは、浮きがついたレベルスイッチであり、機械的な制御を行います。液体にフロートが接触していない場合にはフロートは傾いており、フロートと反対側についている内部回路は遮断された状態となっています。一方、フロートが液体により押し上げられると反対側の回路が接触し、回路が導通し推移を検知できます。ただしフロート型は液体のみの検知しかできません。

粉体などの検知には、音さ式のレベルスイッチが使われます。常に一定の振動数で振動する音さを用意し、その部分へ粉体などが接触すると空気中での振動数と異なる振動数が検出されます。振動数の変化を検知して粉体位置を判定する仕組みです。

検知したい物質が液体か粉体などの固体かによって選ぶレベルスイッチが異なります。液体の残量検知といった簡易的なものであれば、フロートスイッチが適しているでしょう。化学薬品の場合は、耐薬品性があるかは確認しておきましょう。

固体の場合は、音さ式レベルスイッチが適していますが、粒径やサイズによっては音さに挟まるといったトラブルも考えられます。電極型などその他原理を利用したレベルスイッチなども存在するので、メーカーへ相談するのもよいでしょう。

電極式のレベルスイッチは、アンプとなる電源装置で電極間にごく低圧の電圧を印加極保持用器具で構成されます。アンプの接点はヒステリシスを持っている場合が多く、レベル高の電極が液面についてからレベル低の電極が液面を切るまで接点を短絡させます。

保持器具は周辺金具と電極を絶縁するために樹脂等の絶縁材料で製作されます。電極はコモン電極とレベル高、レベル低の3電極構成が一般的です。警報用に2電極で使用する場合もあります。

フロート式のレベルスイッチは撹拌機のあるタンクの中などでは使用できないのに対し、電極式であれば安定して使用可能です。ただし、導電性ではない液体 (油等) では使用できません。

また、液体の種類によっては電極が腐食などで溶け出してしまうため、電極材質も注意深く選定する必要があります。一般に腐食性の低い液体の検知にはSUS304やSUS316Lが使用されることが多いです。腐食性の高い液体にはハステロイやチタンなどを使用しますが、より高価となります。

静電容量式レベルスイッチは、粉体や液体で使用できるレベルスイッチです。原理としては、接地された電極と検出用の電極が絶縁されて配置され、接液することで電極間の静電容量の変化を検知して動作します。静電容量での検知のため、絶縁材料のレベル検知も可能です。

形状は一本の円筒状になっており、薬液タンクやホッパーなどの側面に取り付けて使用します。デメリットとしては、測定対象に接触して検知するため、腐食やこびりつきでの誤検知が発生する恐れがあります。

参考文献

https://yamaden-sensor.jp/document/introduction/

https://www.fa.omron.co.jp/guide/faq/detail/faq05651.html

https://yamaden-sensor.jp/document/capacitance/

ACケーブルとは、交流電源の供給用に使用されるケーブルです。

一般的に、電源が交流か直流かによってケーブルを区別することはありません。ただし、商用電源を直流電源に変換するACアダプタのケーブルは、電源によってケーブル種類やコネクタが異なるため、交流側をACケーブルと呼ぶ場合があります。

ACケーブルの他、ACコードや電源コードと呼ばれることもあります。

ACケーブルは主に、ACアダプタへの交流電源供給用に使用されます。以下はACケーブルの使用用途一例です。

基本的には、送電先でDC電源へ変換する用途で使用されることがほとんどです。ACケーブルが最も多く使用される場面はOA機器用です。ただし、家庭用ゲームや電動工具に使用される場合もあります。

ACケーブルは他のケーブルと同様に、芯線、絶縁被覆、コネクタプラグなどから構成されます。

芯線は電気の通り道となる金属部分です。材料は電気伝導率が高い銅です。複数の細い素線を撚り合わせた撚線構造である場合が一般的です。

絶縁被覆はケーブル芯線を絶縁する絶縁部分です。ナイロンやビニールなどの合成樹脂が使用されます。ケーブルの耐熱性や対候性などの性能は絶縁被覆の種類によって決定されます。

コネクタプラグはOA機器や電源と接続するためのプラグです。電源側は日本では多くの場合、AC100Vコンセントのオスプラグで、アース付き3Pまたはアースなし2Pが使用されます。機器側はAC100Vコンセントのメスプラグなどが使用され、ACアダプタと一体であり省略されている場合も少なくありません。

ACケーブルを選定するポイントとして、許容電流、プラグ形状、ケーブル長さなどが挙げられます。

許容電流はACアダプタの容量に合わせて選定する場合が一般的です。一般的なコンセントケーブルの許容電流は15Aですが、ACケーブルには許容電流が7Aや12Aの製品も販売されています。

プラグ形状は接続機器や電源コンセントに合わせて選定します。海外などのコンセントは電源種類やプラグ形状が国内と異なる場合が多いため、専用の変換アダプタなどを使用します。

ケーブルの長さは使用場面に応じて適切な長さを選定します。ラップトップ用などにはACケーブルが長いと取り回しが煩雑になるため短い製品を選定します。コンセントから電子機器を遠ざけたい場合には長いケーブルが最適です。

日本国内で使用できるACケーブルは、経済産業省が定める電気用品安全法に適合していることが必要です。この電気用品安全法は特定の電気用品が守るように定められたものであり、この中にはACケーブルも含まれます。

電気用品安全法には2つの製品カテゴリがあり、「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」です。「特定電気用品以外の電気用品」よりも「特定電気用品」は危険性が高い電気用品が適合する必要がある規格であり、認定方法もより厳密です。

特定電気用品にはケーブル類や延長ケーブルが含まれ、ACケーブルもほとんどが特定電気用品です。主に電流が直接流れる部分など、人に危害を加える危険性があるものが特定電気用品に指定されます。

ACケーブルにセットとなるACアダプタには菱形の中にPSEと書かれたマークが刻印されており、これが「特定電気用品」の認証を受けている印です。

特定電気用品以外の電気用品にはリモコンリレーや可とう電線管などがあり、人に危害を加える危険性が低い電機品です。丸の中にPSEと書かれた刻印がある電気用品は「特定電気用品以外の電気用品」の認証を受けた印です。

ACケーブルを接続するACアダプタは、家庭用コンセントから供給される交流電源を直流電源に変換します。内部構造によって「トランス式」と「スイッチング式」の2種類に分類されます。

一般的にスイッチング式のほうが変換効率は高く発熱量も少ない傾向があり、PC向けのACアダプタは大半がスイッチング式です。ただし、スイッチング式は部品点数が多くトランス型より寿命が短いデメリットもあります。

トランス型ACアダプタは、直接変圧器で降圧した交流電源を整流平滑して直流化する仕組みです。変圧器が内蔵するため常に発熱しており、変換効率が良くない代わりに構造が単純で堅牢です。

電気製品によっては、トランス式かスイッチング式かどちらかの電源を前提にしてつくられたものもあり、誤った方式のACアダプタを使用すると故障の元のなる可能性があります。

参考文献

https://www.kashimura.com/goods/kaigai/accable/ti105.html

https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/specified_electrical.html

https://www2.elecom.co.jp/cable/power/index.html

ソリッドステートリレーとは、リレーのうち半導体を用いた無接点型のことです。

リレーとは、ある入力信号を絶縁して出力する部品を指します。有接点型のリレーをメカニカルリレーと呼び、無接点型リレーをソリッドステートリレーと呼びます。高応答で高寿命のため、高精度なフィードバック制御が必要な場面に適しています。

ソリッドステートリレーは、産業機器の中ではごくありふれた部品です。日常生活で見ることは稀ですが、内蔵した機器は多く触れています。以下に例を列挙します。

白物家電には必ずと言って良いほど内部基板に使用されます。高応答性と高寿命から、オンオフが高頻度で必要な場面に活用されます。また、メカニカルリレーと異なり、摺動点が存在しないため、ノイズに弱い製品にも組み込まれることが多いです。

一方で、信号の伝達には半導体の発光現象を用います。温度上昇の影響があるため、熱に弱くシビアな製品には不向きです。

ソリッドステートリレーは無接点型と言われることがあります。その名の通り入出力回路は物理的に隔離され、信号の伝達はフォトカプラを介して行われます。

入力信号を受信して発光ダイオードが発光し、その光を出力回路のトランジスタが受光して出力回路が動作します。信号伝達に光を使用していることから、光速レベルの高応答性があります。また、直接回路を導通させないため接点摩耗もなく、メカニカルリレーに比べて長寿命です。

また、入出力回路の間はフォトカプラによって完全に絶縁されるため、構造上ノイズが非常に乗りにくい特徴があります。

まずは、リレーが必要な回路で必要な応答性と信号頻度を確認します。高い応答性が必要なく、低頻度の信号伝達で済む場合はメカニカルリレーの方が安価です。次に、駆動電圧を選定します。一般的にはDC5~100VまたはAC100~240Vの制御電圧が使用されます。制御電圧がAC400Vなどの特殊仕様の場合は開閉器などを使用します。

最大使用電流値の確認も必要です。ソリッドステートリレーもメカニカルリレーも許容される電流値が設定されています。許容値以上の電流を流すのは故障の元です。特にソリッドステートリレーは半導体を用いた接点機構のため、過電流をかけると半導体が損傷して使用不可能になります。

最後に、ソリッドステートリレーを組み込む基板の大きさを確認します。基板のスペースが空いていない場合、より小型のリレーを選定する必要がります。

ソリッドステート (solid state) は英語で「固体状態」という意味で、起源は真空管と半導体素子の比較から生まれた用語です。

真空管が真空雰囲気中を電子が移動する部品であるのに対し、半導体は固体中を電子が移動します。その様子から、真空管の対義として半導体をソリッドステートと呼ぶようになりました。転じて、機械的駆動部を持たない部品のこともソリッドステートと呼ばれる場合があります。

ソリッドステートリレーは長寿命で高速かつノイズに強いというメリットを記載しましたが、以下のデメリットも存在します。メリットとデメリットを確認しつつメカニカルリレーと使い分けます。