監修:株式会社東洋高圧

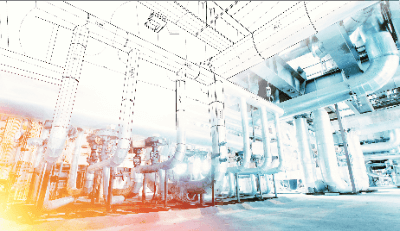

高圧ガス設備とは

高圧ガス設備とは、液化ガスや圧縮ガスなどの高圧ガスを取り扱うための施設及び装置です。

非常に高い圧力でガスが取り扱う設備群であり、同じ体積でもより多くのガスを貯蔵・輸送できます。エネルギー密度が高く、効率的な点が特徴です。これにより、設備のサイズを小さくすることが可能になり、スペースを節約することが可能です。

ただし、高圧ガスは危険を伴うため、安全について十分に考慮する必要があります。予想される圧力や流量および温度の変化に対する耐性を十分検討して設計する必要があり、施工に高品質な材料と適切な工法を採用することが重要です。各国において法規制が定められているため、適切な許認可を取得し、関連する規制に順守して適切に使用する必要があります。

高圧ガス保安法では1MPa以上(液化ガスは0.2MPa以上)のガスは高圧ガスと定められ、法規制に応じた設計・製造が必要です。高圧ガス設備は圧力条件や容量により特定設備に分類され、より安全性の高い設計や製造プロセスがの認定が必要になることがあります。また、高圧ガスは毒性・可燃性・それ以外のガス、特殊高圧ガスなどに分類され、それぞれ適切な設計を必要とします。

高圧ガス設備の使用用途

高圧ガス設備は様々な用途で使用されています。以下はその一例です。

1. プロセスの基本要求

高圧ガスを必要とするプロセスの運転条件(圧力、温度、流量)やプロセスフローなど利用方法、利用目的を明確にしておくことが重要です。

過去の消費量データや将来の需要予測を考慮して、適切な容量を選択します。容量が不足していると供給が不安定になりますが、過剰な容量では設備コストが膨大となるため注意が必要です。

2. 使用ガスの種類と特性

毒性、可燃性、それ以外のガスに属するのか、腐食性はあるか、その他の危険な特性があるか等の確認、使用する圧力や温度により流体の状態が変化したり、物性が変わることもあります。

例えば、液化石油ガス (LPG) や液化天然ガス (LNG) または酸素など、ガスの種類に合わせた設備が必要です。また、ガスの特性に合わせた安全対策なども考慮して設備を設計します。

3. 法規制や安全基準

高圧ガス設備を導入、利用するうえで届け出や手続きなどが必要になります。

設置する県からの安全に対する要求事項や高圧ガス保安法への対応状況、使用するうえでの安全体制の構築、防爆対応の必要性など、条件や用途に応じて適切な設計と管理が必要になります。

4. 化学産業

高圧ガス設備はその特性上、完全に密閉された系になりますので、プロセスの制御に適しています。また、高温・高圧の環境下では反応が促進されるという特徴もあり、各種のガスや流体を特定の組成で、特定の条件によって化学的な処理が可能となるため、多種多様な化学プロセスで活用されています。

高圧ガス設備の原理

高圧ガス設備の基本的な原理は、耐圧容器にガスを貯蔵して必要な時に供給することです。堅牢な容器に高圧でガスを収容し、密度を高めている点が特徴です。主にタンクや圧縮機、配管などで構成されます。

タンクは高圧ガスを貯蔵するための容器です。貯蔵されるガスの種類や量に応じて材質や構造が異なっており、用途に応じて個別に設計されることが多いです。一般的には耐圧容器として設計され、鋼鉄やステンレス鋼などの堅牢な材料を適切な厚み加工して製造されます。

ガスを圧縮するための圧縮機は高圧ガス設備の重要な構成要素です。これにより、ガスを必要な圧力まで圧縮して貯蔵し、供給することができます。ガス圧縮機は大流量の気体を高圧で取り扱うため、消費エネルギーが高いことが多いです。

高圧ガスを供給するための配管系統は、タンクから需要場所までガスを送り出すために使用されます。耐圧性の高い材料で作られ、適切な直径と厚みで設計されます。圧力に異常上昇した場合に安全に大気へ放出するために、適宜安全弁を設置することが必要不可欠です。

高圧ガス設備の選び方

高圧ガス設備を選ぶ際は、以下の選定要素を考慮することが重要です。

1. ガスの種類

使用するガスの種類によって、適切な高圧ガス設備を選択する必要があります。例えば、液化石油ガス (LPG) や液化天然ガス (LNG) または酸素など、ガスの種類に合わせた設備が必要です。また、ガスの特性に合わせた安全対策なども考慮して設備を設計します。

2. 容量

必要なガスの容量は、使用する目的や需要に応じて選定します。過去の消費量データや将来の需要予測を考慮して、適切な容量を選択します。容量が不足していると供給が不安定になりますが、過剰な容量では設備コストが膨大となるため注意が必要です。

3. 圧力

適切な圧力範囲内で運用することは、安全性を確保するために極めて重要です。設備の圧力レベルに応じて、耐圧容器や配管などの材料を選定します。適切な材料およびサイズで設計することで、設備の安全性と耐久性を確保することが可能です。

本記事は高圧ガス設備を製造・販売する株式会社東洋高圧様に監修を頂きました。

株式会社東洋高圧の会社概要はこちら