化学メーカーへの転職について、国内化学メーカー最大手の三菱ケミカルや三菱マテリアル、海外化学メーカーのデュポンやダウなどの実例を踏まえてご紹介します。

また、化学メーカーの案件数が多い転職サイトランキングについても調査しました。

化学メーカーの職種

転職の際に、特定の職種ですでに働いている社員の方のインタビューで概要を掴むことで転職のイメージが湧きやすくなってきます。

ここでは、化学メーカーの職種とそれぞれの職種での社員インタビューページをご紹介します。

研究開発職

研究職はR&Dとも呼ばれます。研究職には「基礎研究」「応用研究」「開発研究」の3つがあります。いずれも、高度な研究能力が求められ、博士号などの学位が求められる事が多いです。

各化学メーカー研究開発職のインタビュー記事

- 信越化学工業

- 三菱ケミカル

信越化学工業株式会社

半導体白河研究所 開発一部

現在は、半導体白河研究所に所属。シリコン単結晶中に含まれる点欠陥をはじめ、結晶欠陥の制御方法について基礎的な知見を得るための実験や、実験から得た知見を生かした新しい特性をもつ結晶の開発を行っています。

https://www.shinetsu.co.jp/jp/recruit/human/k02.html

生産技術職

生産技術職とは製品を量産する生産体制を築く職種です。基本設計はもちろんのこと行政への申請業務なども担うこともあります。

化学メーカー生産技術職のインタビュー記事

- 三菱マテリアル

三菱マテリアル株式会社

生産技術センター 土木建築部

現在は、欧州・東南アジアでの新工場建設の支援、国内の地熱発電所建設計画などを担当しています。どの案件も社内外から大変注目を集めており、未来につながるプロジェクト。それらに携われていることは非常に光栄であり、大いにやりがいを感じています。

https://www.mmc.co.jp/recruit/work/h_y.html

営業

化学メーカーにももちろん営業職があります。具体的な仕事例としては、「拡販活動」、「客様問い合わせ対応」、「納期管理」などがあります。

化学メーカー営業職のインタビュー記事

積水化学工業株式会社

高機能プラスチックスカンパニー 海外営業

液晶テレビや携帯電話などのディスプレイ画面におけるFPD(フラットパネルディスプレイ)材料の営業です。日本、台湾、欧米、ASEAN諸国を担当し、現在は中国がテリトリーで、中国の販売会社に出向しFPDの枠組みだけに捕われずに活動しています。営業なのでお客様の窓口としてはもちろんですが、最も重要な役目は社内の舵取り役を担うことです。

https://www.sekisui.co.jp/person/recruit/work_person/staff10/

転職可能な中途採用をしている大手化学メーカー

転職をするには希望する会社が中途の採用をしている必要があります。基本的に大手化学メーカーは募集をしていることが多いです。ここでは、中途採用をしている大手化学メーカーの情報をご紹介します。

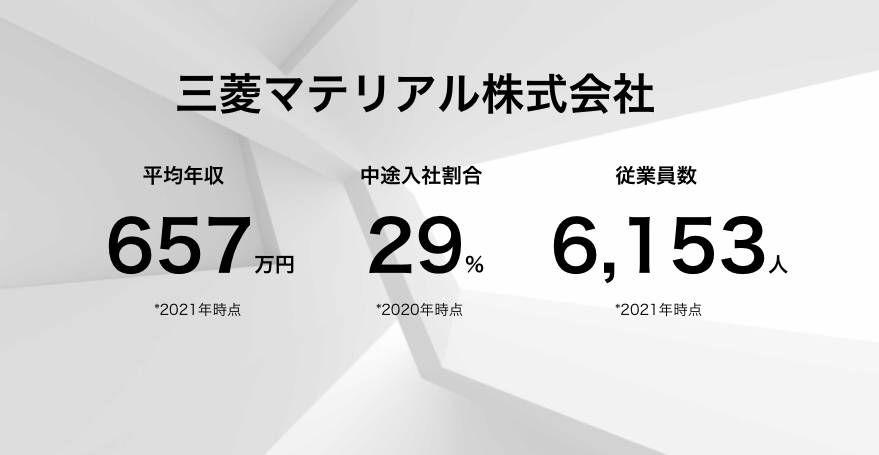

三菱マテリアル

三菱マテリアルはセメント製造、金属加工、銅製錬などの事業を行っています。1990年に三菱金属と三菱鉱業セメントが合併して発足しました。

三菱マテリアルの2021年時点の平均年収は657万円でした。また、2020年の中途入社割当は29%でした。

転職関連情報

- 中途入社人数: 88人 (2020年)

- 中途入社割合: 29% (2020年)

- 中途採用ページ

年収及びその他雇用情報

- 平均年収: 657万円

- 平均年齢: 41.8歳

- 平均勤続年数: 17.6年

- 従業員数: 6,153人

三菱ケミカル

三菱ケミカルは日本国内最大の化学メーカーです。2017年に三菱化学株式会社、三菱樹脂株式会社、三菱レイヨン株式会社の3社が合併して発足しました。

三菱ケミカルの2021年時点の平均年収は1,014万円でした。

転職関連情報

職種別募集詳細

情報は2021年12月2日現在のものになります。

- 研究開発職: 5件

- 生産技術: 9件

- 製造技術: 7件

- 設備: 6件

- 環境技術: 2件

- コーポレート: 10件

年収及びその他雇用情報

- 平均年収: 1,014万円

- 平均年齢: 45.6歳

- 平均勤続年数: 17.6年

- 従業員数: 201人

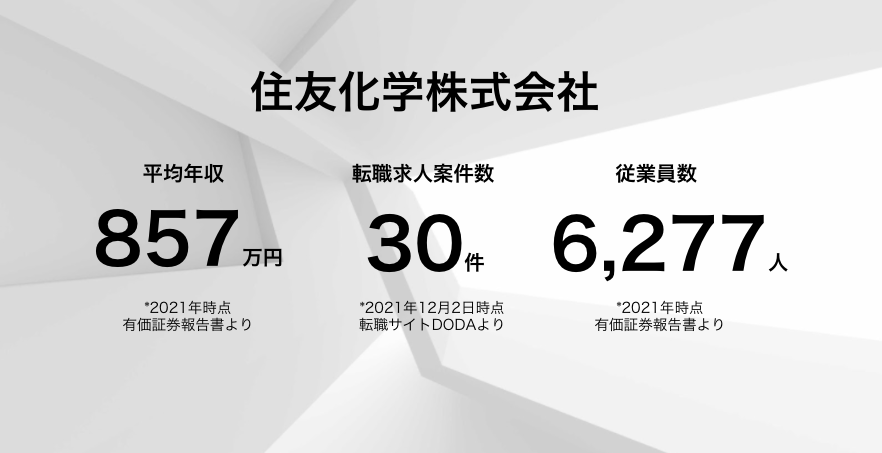

住友化学

1913年設立。ポリエチレン、ポリプロピレンなどの石油化学から、農薬、殺虫剤まで幅広く扱う総合化学メーカーです。

住友化学の2021年時点の平均年収は857万円でした。

転職関連情報

年収及びその他雇用情報

- 平均年収: 857万円

- 平均年齢: 41.0歳

- 平均勤続年数: 15.5年

- 従業員数: 6,277人

信越化学工業

信越化学工業は主に半導体シリコン事業、塩ビ事業、シリコーン事業などを展開し、数多くの世界シェアトップ製品を扱っています。信越化学工業の2021年時点の平均年収は848万円でした。

転職関連情報

- 現在募集は見つかりませんでした。

年収及びその他雇用情報

- 平均年収: 848万円

- 平均年齢: 42.2歳

- 平均勤続年数: 20.2年

- 従業員数: 3,238人

化学メーカーの転職情報データ

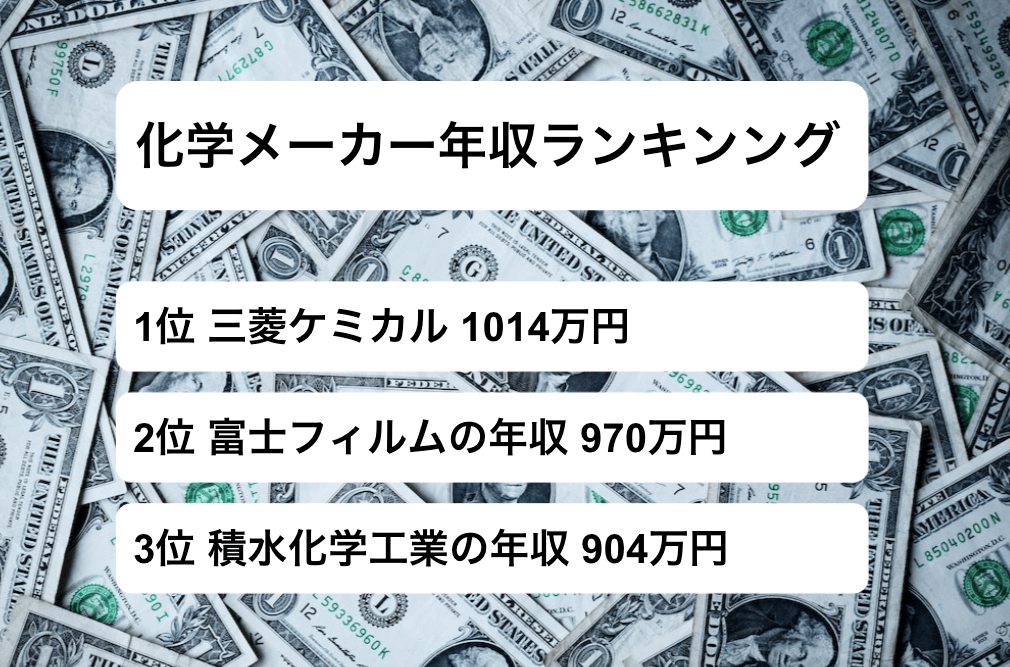

化学メーカーの年収事情 (ランキング順)

転職をする上で企業の年収を知っておくことは重要です。各企業により異なりますが、大手化学メーカーの年収は高い傾向にあります。化学メーカーの年収をランキング順でご紹介します。(ランキングはあくまで今回調査した企業内でのものです)

1. 三菱ケミカルの年収 (1,014万円)

2. 富士フィルムの年収(970万円)

3. 積水化学工業の年収(904万円)

3位以降の化学メーカーの年収順位はこちらの記事で確認できますので、是非ご覧ください。

【2021年】化学メーカー年収ランキング(1位は三菱ケミカルの年収 1,014万円)

化学メーカーに強い転職サイト

転職サイトを化学メーカーの案件の掲載数順でランキング形式でご紹介します。

- DODA: 384件 (2021年12月6日時点)

- マイナビ: 210件 (2021年12月6日時点)

- リクルートエージェント: 158件 (2021年12月20日時点)

1. DODA (384件)

DODAの概要

DODAはパーソルが運営する転職サイトで、10万以上の求人募集が掲載されています。転職エージェントのサービスも行っているので転職関連のサポートを受けることができます。

DODAの化学メーカー転職案件数

化学メーカーにおいてはで384件の求人があります。(2021年12月6日時点)

- 全公開求人数: 111,786件 (2021年12月6日時点)

- 化学メーカー求人数: 384件 (2021年12月6日時点)

2. マイナビ転職 (210件)

マイナビ転職の概要

マイナビ転職は転職フェアを多く開催している転職サイトで、マイナビは新卒でも知名度のある会社です。また、1973年に毎日新聞の関連会社として設立されたので歴史のあるサービスとなっています。

マイナビ転職の化学メーカー転職案件数

210件の化学・素材・バイオのメーカー求人があります。(2021年12月6日時点)

- 化学メーカー求人数: 210件 (2021年12月6日時点)

- 全公開求人数: 15,732件 (2021年12月6日時点)

3. リクルートエージェント (158件)

リクルートエージェントの化学メーカー転職案件数

158件の「化学メーカー中途採用」の求人があります。(2021年12月20日時点)

- 化学メーカー求人数: 158件 (2021年12月20日時点)

外資化学メーカーへの転職

外資化学メーカーの基本情報や転職可能かなどの採用情報をご紹介します。

デュポン

1967年に設立されたアメリカデラウエア州に本社を置く老舗化学メーカーです。世界で4番目に大きい化学メーカーとなっています。

参考: https://www.marketing91.com/top-chemical-companies-in-2017/

転職可能な日本勤務の職種

日本で勤務可能なデュポンの案件は19件あります。(2021年12月3日時点) 一部をご紹介します。

職種: オペレーション

勤務地: 栃木

職種: サプライチェーン

勤務地: 東京or栃木

職種: 営業

勤務地: 愛知or東京

職種: 技術開発本部

勤務地: 千葉

職種: 環境

勤務地: 新潟県

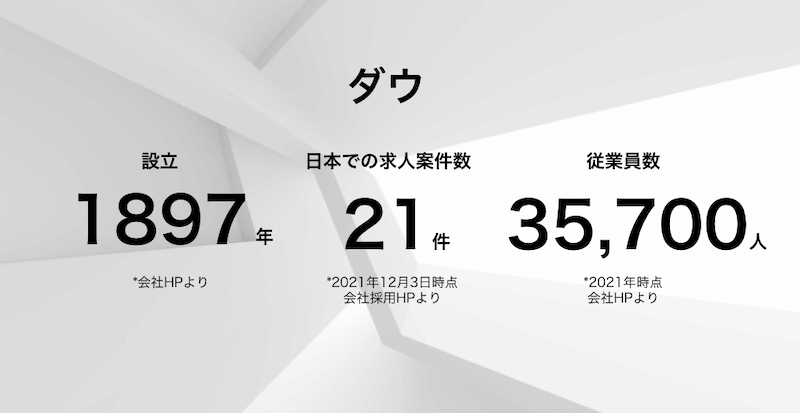

ダウ

1897年に設立されたアメリカミシガン州に置く世界最大級の化学メーカーです。

転職可能な日本勤務の職種

日本で勤務可能なダウの求人案件は21件あります。(2021年12月3日時点)