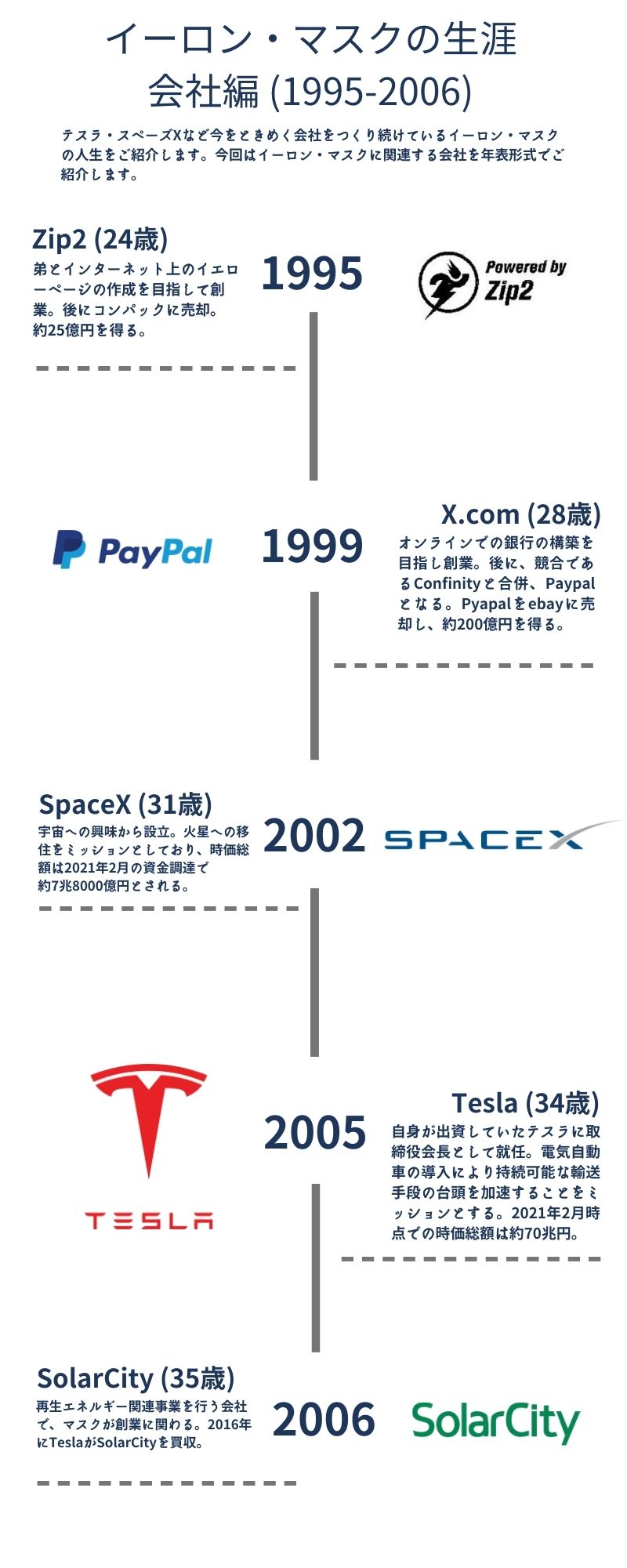

テスラ・スペーズXなど今をときめく会社をつくり続けているイーロン・マスクの人生をご紹介します。今回はイーロン・マスクに関連する会社を年表形式でご紹介します。

参考文献

https://www.businessinsider.jp/post-106708

テスラ・スペーズXなど今をときめく会社をつくり続けているイーロン・マスクの人生をご紹介します。今回はイーロン・マスクに関連する会社を年表形式でご紹介します。

参考文献

https://www.businessinsider.jp/post-106708

オートスイッチはエアーシリンダや油圧シリンダなどにとりついている磁気を検出する位置検出スイッチです。接点付きのシリンダには必ずと言ってよい程セットでついています。

赤外線のセンサーなどではレーザーの劣化などで検出できなくなりますが、永久磁石を用いればオートスイッチは半永久的に検出を続けられるのが特徴です。またシリンダなどでは該当箇所に巻き付けるだけの作業で良く、非常に利用も簡単であることが特徴です。

オートスイッチは圧倒的にシリンダで使用されることが多いです。シリンダーの両末端にマグネットを組み込むことで利用できます。

例えばPLCなどを用いてシリンダの位置を基に制御を行いたいとします。その際にシリンダが伸びた縮んだを判断するためにオートスイッチが用いられます。シリンダを制御動作させるときに、主に3種類の用途として利用されます。縮端確認、伸端確認、空振り確認などを行うことが主な用途になります。

オートスイッチには無接点と有接点の二種類が存在します。有接点オートスイッチは、リードスイッチによる機械的接点による検出で、出力を行います。磁石が近づくことでリードスイッチが曲げられます。それによってスイッチが接触して信号出力されます。可動部があるため比較的寿命が短いことが特徴です。ただし電気的な取り扱いが容易になります。

無接点オートスイッチは、磁気検出素子と電子回路により検出し、出力を行います。磁気抵抗素子が磁石に近づくことで信号が発生します。その信号を増幅して信号出力します。機械的な接点がないことから寿命が長いことが特徴です。

オートスイッチは磁力による検出を行うため、多段調整できるようなシリンダーの位置は途中でも検出して止めることができます。原理上磁石が近づいてくることで、少しずつセンサーで検知していき、閾値を超えたところで信号出力がなされます。つまり多段階で調整する際の取り付け位置は動作を確認しながら微調整を行う必要があります。

参考文献

https://kikaikumitate.com/post-5966/

https://shop.seigyo-kizai.jp/shop/c/c3T/

https://smc-pneumaticcomponents.com/guide_faq?cmd=detail&faqId=30

http://www.hosefia.co.kr/goods/dokimec/pdf/knm28.pdf

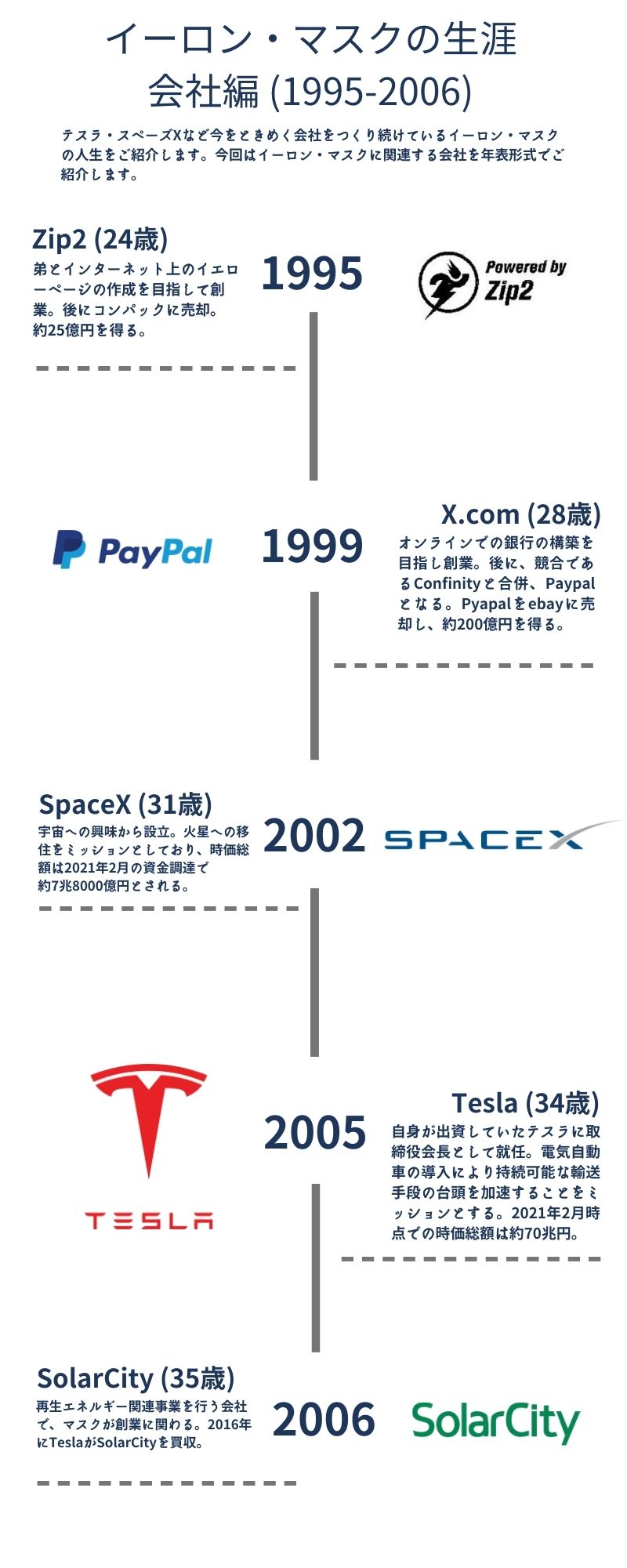

U字金具とは、「振れ止め金具」とも呼ばれる金具で、U字型の形状をした部材のことです。

主に、配管や角材を壁面、床面、地面などに固定する際に使用されます。具体的には、配管をブラケットや架台に取り付けることで、横走り配管や立て配管を支持・固定する役割を果たします。

材質としては、ステンレスや鉄が一般的に使用され、特に錆びにくいステンレス製品や、耐食性に優れたSUS316Lが人気です。U字金具は、配管を確実かつ簡単に支持・固定できる点で優れており、屋外での使用にも適しているのが特徴です。

U字金具の使用用途としては主に配管の支持と固定、角材の固定、電気工事での利用の3つが挙げられます。

U字金具の用途として挙げられるのは、配管をブラケットや架台に取り付け、横走り配管や立て配管を安定して固定することです。屋外で使用されるケースが多いため、耐候性や耐食性が重要となります。特にステンレス製やSUS316L製のU字金具は、錆びにくさが特徴で、屋外利用に適しています。

U字金具は配管以外にも、角材を固定する用途で使用されます。その場合、特にC型U字金具がよく採用され、幅広い材料に対応可能です。

特殊な用途として、電気絶縁用コーティングが施されたU字金具があります。例えば、電気工事で配線や配管を固定する際に用いられ、配線固定場所の安全性を高める役割を果たします。

U字金具は、両端にネジが付いたU字型のボルトです。U字型の形状により、配管をブラケットや架台に簡単かつ確実に固定できます。

通常のボルトは本体を回転させてナットを締め付けますが、U字金具は固定したい配管や材料に直接かぶせ、両端のネジにナットを取り付けて締め付ける仕組みです。そのため、ブラケットや架台など、固定する部材が必要です。

また、屋外での使用が多いため、耐食性を高めるためにステンレス製やSUS316L製が選ばれることが一般的です。配管の外径や用途に応じて適切なサイズのU字金具を選ぶことも重要です。

U字金具の種類としては代表的なものとしてステンレス製U字金具、鉄製U字金具、C型U字金具の3種類が挙げられます。

ステンレス製U字金具は、耐久性と耐食性に優れています。特にSUS304やSUS316Lといった材質は、錆びにくいため、湿気の多い場所や屋外での使用に適しています。

海岸地域や化学プラントのような腐食性の高い環境でも利用可能です。初期コストは高いですが、メンテナンスの手間が少なく、コストを抑えたい場合に適しています。

鉄製U字金具は、コストパフォーマンスに優れており、屋内や防錆加工が不要な環境で多く使用されています。ただし、錆びやすい性質があるため、防錆塗装やメッキ加工が施された製品を選ぶことで耐久性を向上させることが可能です。短期的な固定用途や特別な環境条件を求めない用途で広く活用されています。

C型U字金具は通常のU字金具とは異なり、U字部分が広がった形状をしており、角材や特殊な形状の部材の固定に適しています。配管の固定だけでなく、仮設足場や鋼材の支持など、多用途で利用されています。

電気絶縁用コーティングが施されたU字金具は、電気工事や配線の固定に特化した製品です。電気絶縁コーティング付きは、配管や配線が金具に接触して感電やショートを引き起こすリスクを低減します。安全性が重要視される電気設備や配線工事の現場で頻繁に採用されます。

特殊な環境や用途に対応するために設計されたU字金具も存在します。例えば、耐熱性を求める高温環境や、耐薬品性が必要な化学プラントでは、専用の素材や加工が施された製品が最適です。また、特別な形状や寸法を必要とする場合には、オーダーメイドのU字金具が利用されることもあります。

参考文献

https://www.haikanbuhin.com/top/item/asp/cate.asp?s_cate4=11082

https://jp.misumi-ec.com/vona2/mech/M2000000000/M2014000000/M2014050000/

アジャスターフットは、機械装置などの高さを調整したり、水平を保持するための機械部品です。

英単語のadjust (調整) に由来します。他には「レベリングパッド」「アジャスターボルト」や、単に「アジャスター」と呼ばれることもあります。アジャスターフットにはキャスターがついている場合がありますが、これは移動させるときはキャスターを使い、固定時はアジャスターフットでキャスターを浮かせる仕組みです。底面に滑り止めや振動防止ゴムなどがついたアジャスターフットもあります。

アジャスターフットは、工作機械、梱包機械、食品機械、FA機器やロボットシステム、搬送システム (コンベア) などの産業機械に使われています。また、事務机やコピー機、作業台などOA機器を含めた多様なな装置、機器に装備される部品です。具体的には、次のような用途例があります。

軽量タイプから中軽量、重量などの幅広いシリーズが揃っており、耐荷重に応じて適切な選定を行う必要があります。

アジャスターフットは、床面と接地するベース、高さを調節するボルト、位置を固定するためのダブルナットで構成されます。装置・機器の脚部・底面に取り付け、角度や高さの調整が可能になるのが特長です。まずベースに溶接されたナットをまわし、ボルト部を上下させることで装置の高さを調整します。調整が完了したら、もう一つのナットを装置側にとめ、ダブルナット機構でボルトが動かないように固定する仕組みです。

支える装置・機器の重さに応じて、重量用と中軽量用があります。耐荷重単位にはNとdN (1dN = 1kgf) が使われます。この耐荷重は、アジャスターフットに対して垂直方向に力を加える「垂直荷重」です。耐荷重を把握したら、支える装置・機器に何個のアジャスターフットを使用するかにより、最大耐荷重を算出します。最大耐荷重は、支える対象物の重量だけでなく、その対象物上の積載物の重量を加えた総重量よりも大きくなるようにしてください。

アジャスターフットの種類には、ボルトの材質によりステンレス製と鋼製の2種類があります。また、ベースの材質により金属製、樹脂製、ゴム・合成樹脂製の3種類があります。以下にそれぞれの材質について詳しく解説します。

ボルトの材質には、ステンレス製と鋼製があります。それぞれ以下のような長所と短所があり、使用環境により適した材質を選ぶことが重要です。

ベースの材質には、金属、樹脂、ゴム (エラストマー) ・ 合成樹脂 (エチレン酢酸ビニル) があります。以下の点を考慮しつつ、接地面に適した材質を選ぶことが重要です。

アジャスターフットの高さ調整はスパナで行いますが、スパナが入りにくかったり、回しにくい箇所があります。その場合、レベル調整・メンテナンスが難しくなるため、ボルトの先端にマイナスドライバーが入るすり割り加工付きがおすすめです。上からマイナスドライバーで調整、最後の固定だけスパナを使うので、作業性も改善します。

接地面に傾斜がある、床がデコボコしている場合には、首振り機構付きがおすすめです。ベースとボルトの繋ぎ部分を首といい、これが動くことで装置・機器の水平を保ちます。地震対策が必要な場合には、免震機構付きがおすすめです。ベースが受け皿の役割をして地震の揺れを吸収する仕組みで、装置・機器の転倒を防止するだけでなく、内部構造の破損を防ぎます。

参考文献

https://www.imao.co.jp/introduce/adjustable-feet.html

https://special-adjuster.com/result/1036/

防振マウント (英: Antivibration Mount)とは、機械や機器を取り囲む振動や衝撃を吸収し、減少させるための装置です。

機械が振動や衝撃を発生させる場合や、振動に弱い機器に対して使用されます。防振マウントは機械から発生する振動を効果的に吸収し、周囲や他機器への振動伝播を軽減します。これにより、振動による騒音や隣接する機器への影響を減少させることが可能です。

また、振動による機器の摩耗や損傷を減少させ、長期的な耐久性を向上させます。ただし、防振マウントを選択する際に、適切な種類とサイズを選ぶことが重要です。機器の重さや振動の性質に合わせて選択しないと、効果が得られない可能性があります。

防振マウントはさまざまな用途で使用される振動制御デバイスです。以下は主な使用用途です。

産業用機械は大きな振動を発生させる場合があります。振動を発生させる産業機器に対して、防振マウントが使用されることも多いです。

例えば、プレス機は金属を加工する際に非常に大きな力をかけるため、振動が発生します。これらの振動が建物の構造に伝わると、建物に損傷を与える可能性があるため危険です。防振マウントによって機械を建物の床に取り付け、振動を吸収します。

エンジン発電機などは振動と騒音を発生することがあり、建物内に取り付けると振動が問題となります。防振マウントは発電機を支えつつ振動を吸収し、地震や振動から保護することが可能です。これにより、発電機が安定して動作し、周囲への振動伝播を防止します。

電子機器は振動に非常に敏感であり、振動から保護されることが大切です。防振マウントは計測機器や精密機器が正確に動作し、外部からの振動に対して影響を受けにくくする役割を果たします。

高倍率の顕微鏡や表面粗さ計、分析用電子天秤(はかり)などが振動を嫌う精密機器の一例です。特に研究室や、医療機器の設置において重要です。

高層建築物や橋梁などの建築物は、風や地震による振動に対して安定性を持たせる必要があります。防振マウントは建築物の基盤や構造に取り付けられ、振動を制御することが可能です。特に地震多発地域では、建物の振動制御は安全に関わります。

一般的な防振マウントは、ばねと質量の関係を使用して振動を吸収します。機器や機械を支えるプラットフォームにばねを取り付け、その上に機器自体を配置することで振動を吸収することが可能です。主にベースプレート、上部プレート、ばねなどで構成されます。

ベースプレートは防振マウントのベースとなる部分で、通常は平らな表面です。ベースプレートは機器や機械を支え、取り付ける場所によって異なる形状やサイズを持つことがあります。防振マウントの反対面には、機器を取り付ける上部プレートが設置されていることが多いです。

ばねは防振マウントの主要な振動制御要素の一つで、振動を吸収する役割を果たす部品です。ベースプレートと上部プレートとの間に取り付けられます。ばねは振動エネルギーを吸収し、振動がベースプレートから上部プレートに伝わりにくくするために使用されます。

一部の防振マウントには、ダンパーが組み込まれています。ダンパーは振動エネルギーを消散し、減衰させる部品です。油圧ダンパーやゴム製ダンパーなどがあり、その種類に応じて異なる仕組みで振動を制御します。

防振マウントを選ぶ際には、いくつかの重要な要因を考慮する必要があります。

防振マウントの主要部品であるばねの材質は重要です。ゴム製の防振マウントは一般的で、軽度な振動制御や低周波の振動制御に有利です。また、耐久性が高く、耐熱性や耐薬品性に優れたゴム製の防振マウントも販売されています。

金属製のばねを使用する防振マウントは、高い耐荷重性を持っており、高周波の振動に効果的です。重い機器や機械の支持に適しています。

防振マウントの寸法は、機械の重量や取り付け場所に合わせて選択されます。機器の重心と取り付けポイントを考慮して、適切な寸法の防振マウントを選びます。また、機器の振動パターンや周囲のクリアランスにも留意することが重要です。

防振マウントの耐荷重は、機器や機械の重さに合わせて選定する要素です。耐荷重は通常、各防振マウントの仕様に記載されており、機器の重量がこれを超えないようにする必要があります。過度な荷重は防振マウントの効果を損なう可能性があります。

参考文献

https://www.kuraka.co.jp/technology/develop/vibration_isolation/index.html

https://www.kuraka.co.jp/product/building/rubber/04/index.html

ダイヤフラムとは、工業分野や医療分野などで広く使用される重要な部品です。

機械の構造の一部としてセンサー、バルブ、ポンプなど幅広く使用されています。屈伸部はゴム製、接液部はフッ素樹脂などが使用される場合が多いです。

ダイヤフラムは電気、エアー、油圧など様々な動力を用いて動かされます。ダイヤフラムは伸縮性のある膜なので、圧力認識や閉塞などにも有用です。

ポンプの制御部品としてよく利用され、ポンプ内のダイヤフラムは動いている液体を完全に隔離し、シールする役割を果たします。

薬品や化学物質の取り扱いに適しており、ゴムやフッ素樹脂などの耐久性が高い素材を使用したダイヤフラムは、摩耗にも耐えるため長寿命で信頼性のあるポンプ制御が可能です。

バルブの制御部品としても頻繁に使用され、特に薬品や食品、医薬品産業などでは、ダイヤフラムバルブが採用されることが多いです。これは、ダイヤフラムが液体の流れを効果的にコントロールできるため、精密なバルブ制御が可能となるからです。

ガス制御にも広く用いられ、高純度ガスの取り扱いや精密な圧力制御が必要な産業分野で重宝されています。ダイヤフラムは微小な動きに対しても素早く反応し、高精度のガス制御を実現します。

電気・電子産業において、ダイヤフラムは高い電気絶縁性を持つ特性を活かして利用されます。コネクターやスイッチ、センサーなどの部品製造に使用されるほか、真空ポンプやガス供給装置などの電子機器の制御部品としても利用可能です。

ダイヤフラムポンプは、ケーシングの一部分がダイヤフラムになっています。エアー動力や電気動力を用いてダイヤフラムを、押したり引いたりを繰り返します。この働きによりサクション側とデリバリ側のそれぞれで吸引・送液を繰り返します。脈動起きることが難点です。

ダイヤフラムバルブは、流路にダイヤフラムがあるバルブです。ハンドルを回すことで軸が降りていき、それに伴いダイヤフラムが延ばされます。伸びたダイヤフラムは流路を塞ぐようになり、流量制御を行うのに使用します。流体抵抗が少ないのが特徴です。

差圧式レベル計は、ダイヤフラムの変形を圧力として認識するセンサーです。タンクなどの底部に圧力計を取り付け、取り付け位置から液面高さまでのヘッド圧がダイヤフラムにかかります。その圧力を電気信号へ変換し、液面高さに応じた圧力が発生するため、その信号をタンク内の液面レベルとして使用することができます。

ゴムダイヤフラムは、一般的なポンプやバルブの制御に広く用いられています。ゴム素材は柔軟性に富んでいるため、ダイヤフラムの形状を変えることが容易です。

液体や気体の流体を効果的に封じ込めることができます。また、ゴムの耐久性は摩擦や振動にも耐えるため、長寿命で信頼性の高いダイヤフラムとして重宝されています。

金属ダイヤフラムは、その高い耐久性と耐圧性により、厳しい環境下での使用に適しています。特に化学プラントやオイル・ガス産業、航空宇宙産業などで活用される製品です。

高温・高圧の環境でも優れた性能を発揮し、重要な制御部品として用いられます。また、金属ダイヤフラムは高精度な計測にも使用されるため、精密な産業分野でも重要な役割を果たしています。

プラスチック製のダイヤフラムは、軽量で耐薬品性に優れている特徴を持ちます。そのため、薬品や食品産業、水処理施設などで広く利用されている製品です。

プラスチックは導電性を持たないため、電気絶縁性が求められる場面でも重宝されます。腐食性の強い化学薬品に対しても耐久性があり、様々な産業分野で重要な役割を果たしています。

フッ素樹脂ダイヤフラムは、その耐薬品性と耐高温性により、特に腐食性の強い化学薬品の取り扱いに適した製品です。化学プラントや半導体産業などで頻繁に使用され、高い性能を発揮しています。

フッ素樹脂は非常に滑らかな表面を持ち、薬品の付着や堆積を防ぐため、衛生的な環境が必要な産業分野でも重宝されています。

参考文献

https://www.iwakipumps.jp/blog/naruhodo/40/

https://jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/technical_data/td06/x0379.html

スイッチボックス (英: switch box) とは、電気用品を操作する箱状の部品です。

壁に取り付けられたスイッチが良く見かけられ、埋込み型又は露出型のスイッチボックスに取付けられています。配線はボックスの内部で接続されます。

その他、コンセントもスイッチと同じボックスにも取付けが可能です。電線が壁の外に配線されている場合は、露出型スイッチボックスを使います。この場合、スイッチボックスは外部に取付けられているので、丈夫な鋼製が多く用いられます。

スイッチボックスの主な用途は、スイッチ・コンセント等の配線器具の取付けです。ボックスの内側で電線とスイッチの接続を行い、複数のスイッチやコンセントを取り付けるため、連用枠を固定できます。スイッチ用もコンセント用も使用するボックスは同じです。

スイッチボックスは設置する建物により、適したタイプを使用します。木造建物用、コンクリート壁用などがあり、厚さや材質もさまざまです。

スイッチボックスは、設置する建物が木造かコンクリートか、外部か内部か、埋め込みか露出か、などにより仕組みが異なります。木造建屋に埋め込む場合は、間柱・壁などに取付けが容易な構造で、密閉性はそれほど必要がありません。

工事の途中でボックスの取付けを行い、内装ができた時点で配線接続します。ボックスの位置を確認するために、ボックスにアルミ箔などを付けたタイプでは、壁面から探傷器を使うことも可能です。

コンクリートに埋め込む場合は、厚い鋼板製のボックスを主に使用します。コンクリートが侵入しないようなシール構造です。露出型のスイッチボックスは、ボックスが外部に露出するため金属製が主流です。

鋼板製と樹脂製があり、電線管を接続するため1方出と2方出があります。また、ボックス部が露出し、耐環境性が必要な場合があるので、材質に注意が必要です。

スイッチボックスは、大きく分けると、埋込み型、露出型、特殊型があります。

埋込み型ボックスは、壁などに埋め込むタイプで、木造家屋用、真壁用、コンクリート用などがあります。ボックスの深さにより、浅型、深型があります。一般用は深さが44mmと54mm、コンクリート用は44,54,75,90,100mm、真壁用は30,32,36mmです。

ボックスの横幅は使用するスイッチの数により変わり、1個用から通常6個用まであります。材質は鋼板と樹脂を使用する場合が多いです。鋼板製のボックスの表面仕上げは、電気亜鉛めっきと電着塗装があります。

露出型ボックスは、後付けで多く使用されます。主要部の材料は、鋼板、鋳鉄、合金ダイキャスト、樹脂などです。ボックスの深さは、40mmと50mmです。横幅の寸法は、スイッチの数が、1個用、2個用、3個用などで変わります。

電線は、ボックスの電線管接続口に取り付けた電線管からボックス内に入れます。電線管は、内径14,16,22mmが多く使われます。接続口は、配線モール用、ビニール電線管用、合成樹脂製可動管用の種類があります。

露出型で特殊な用途のスイッチボックスがあります。具体的には、移動式のスイッチボックス、操作スイッチボックス、分電スイッチボックスなどです。移動式のスイッチボックスは、使用する機械の近くでケーブル接続し、非常停止や起動ボタンを備えており、多くは照光式のボタンです。

難燃性と強度の高いポリカーボネート樹脂製や鋼板製のボックスで、防水性にも配慮し、防水保護等級がIP65の製品もあります。また、操作スイッチボックスと称するものもあり、これは機械を操作するスイッチをまとめて手持ちサイズのボックスに収納したものです。

分電スイッチボックスは、変換器などにAC100VやDC24Vを供給する警報ヒューズ付きのものです。5ch用や10ch用があり、各計器毎に電源を供給し、ヒューズが切れた場合には警報出力が可能です。

参考文献

https://jp.misumi-ec.com/vona2/el_control/E1100000000/E1107000000/E1107170000/

https://www.monotaro.com/s/q-%98I%8Fo%83X%83C%83b%83%60%83%7B%83b%83N%83X/

https://lan-kouji.com/contents40/08/

L型ブラケットは、補強金具の一種で、すでに製作済の製品の補強するために使用され、主に建物、家具などの強度が足らない部分に使われる金属製の部品です。

主に使われ箇所は、接続部の弱い部分に使用することにより、接続部の強度が増し、安全性が向上します。

安全性を向上させるため、地震による家具や本棚の倒壊に備え、壁に固定する場合に使用されケースも多くみられます。

形状や材質は、さまざまなL型ブラケットがありますので、用途・使用環境に応じて使い分けが必要です。

L型ブラケットの用途は広く、家具などの身の回りの物や、電化製品、産業装置、建物、家具、自動車など、ほとんどの製品に用いることができます。

特に家具や建物などの木製の補強金具として、重宝されています。

たとえば、木材同士を直角に接続した箇所にL型ブラケットを釘やねじで固定することで強度を増すことが知られています。

また、地震が多い日本では、職場に配置された多くの本棚やロッカーの上部にL型ブラケットで壁に固定し、地震により倒れることを防ぐ安全対策がされています。

ブラケットは、一定の角度で曲がった板状の金具を指す部品で、板の両端には、複数の穴が空いており、ネジやボルトなどで固定できるようになっています。

L型ブラケットは、直角(L字型)の金具の部品のものをいい、ブラケット全体では、角度が様々なものがありますので、L型ブラケットは、ブラケットの一種と言えます。

材質は、用途や使用環境に応じて選択しますので、強度及び耐食性が必要な個所は、ステンレス製を、強度が必要な個所は、スチール製を、軽量性が必要な個所は、アルミ製がおすすめです。

また、スチール製は、腐食されやすいので、メッキや塗装などの表面処理を施されたものが、多く販売されています。

表面処理をすることによって耐食性や風合いなどが変わってきますので、使用する対象と組み合わせを考慮して選択する必要があります。

銅や真鍮は、高級感のある家具などに良く使われますが、腐食しやすいため、高温多湿の場所や海岸付近での使用は避けた方が無難です。

そのほか、亜鉛合金もよく用いられていますが、スチール同様、耐食性が良くないので、表面処理を施したものを使うことをおすすめします。

参考文献

https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/reinforcing_bracket/

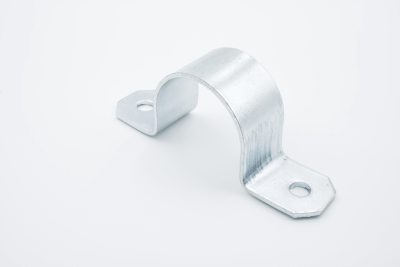

樹脂ナットとは、一般的な金属製のナットとは異なり、樹脂で成型加工されたナットです。

ナット (英: nut) とは、ボルトやねじなどと共に使用し、機械の固定や組み立ての際に使用する部品です。中心の穴にねじが切ってあり、ボルトが雄ねじと呼ばれるのに対し、ナットのねじは雌ねじと呼ばれます。

樹脂は通常軽量であるため、樹脂ナットも軽量です。これにより、重量を軽減する必要がある場所や振動が問題となる場所で使用されることがあります。一般的に電気絶縁性も高く、絶縁必要場所などで使用されることも多いです。

ただし、樹脂は金属よりも脆弱で耐久性が低いことが多くあります。そのため、高い力がかかる締結や固定に使用する場合は注意が必要です。

樹脂ナットはその特性を活かして、さまざまな用途で使用されています。以下は樹脂ナットの使用用途一例です。

樹脂ナットは、電子機器や電気配線系統で使用されることがあります。金属ナットと比較して絶縁性が高いため、電子部品や配線を固定する際に使用される場合が多いです。

具体的には、コンピュータや家電製品などの内部組み立てです。金属ナットを使用すると短絡故障などが発生する可能性があるため、電気的な絶縁が重要な場所では樹脂ナットが有利となります。

家庭用具や家具の組み立てに使用されます。金属ナットよりも軽量でありながら十分な固定力があるため、DIYや家庭用品の製造に使用されることが多いです。家具の脚や取っ手、家庭用の小さな組み立て部品などに使用されることがあります。

樹脂ナットは耐食性があり、屋外環境で使用される照明などの組み立てに有利です。金属ナットは腐食の可能性があるため、屋外環境での使用には不向きな場合があります。したがって、耐食性が求められる場所で使用されることがあります。

プラスチック部品同士を固定する際、金属ナットはプラスチックを傷つけるため注意が必要です。樹脂ナットはプラスチック部品を傷つけにくいため、特にプラスチック製の筐体やカバーなどの組み立てに使用されます。

樹脂ナットは樹脂材料を利用して、ボルトやねじと一緒に固定部品として使用されます。主な特徴は絶縁性と軽量性です。樹脂ナットは一般的な金属ナットとは異なり、電気を絶縁する性質を持ちます。

これにより、電気的な絶縁が必要な場所で使用される場合が多く、電子機器の内部組み立てなどがその一例です。また、軽量であるため、重量を軽減する必要がある場所や軽量機器の組み立てに適しています。金属よりも柔軟で、振動を吸収する能力が高い点も特徴の1つです。

樹脂ナットは、さまざまな種類の樹脂材料から製造されます。以下は代表的な樹脂ナットの種類です。

ポリプロピレンは軽量で耐薬品性に優れており、低い密度を持つため軽量構造に有利です。一般的に屋外の使用や湿度の多い環境にも耐える能力があります。家庭用品などで使用されることがあります。

ナイロンナットは、一般的な樹脂ナットの1つです。ナイロン製のナットは耐久性や耐薬品性、耐振動性などの特性を持ち、多くの場面で使用されています。絶縁性が求められる場面や、軽量な組み立てなどで有利です。

ポリカーボネートは透明性が高く、高い耐衝撃性と耐熱性を持つ樹脂です。透明な部品や照明用途などに使用されることがあります。

ポリエチレンナットは耐久性と耐薬品性に優れており、化学的な腐食や腐敗に対して抵抗力があります。屋外や、化学物質の存在する環境において使用されることが多いです。

絶縁性や耐薬品性に優れたナットです。加工が容易かつ安価であるという利点森ます。ただし、高温や高負荷の環境では耐久性に限界があるため、強度の面で注意が必要です。

参考文献

https://wilco.jp/products/nut/resin/

https://www.monotaro.com/s/c-109008/

https://www.sanyu-seiki.com/product/plasticbis.html

ハンドソーは、手動で使用される切断ツールで、木材、金属、プラスチックなどの材料を切断するために使用する工具です。ハンドソーにはブレードと呼ばれる刃が付いたU字型の枠があり、異なる用途に応じて異なる種類のブレードがあることが利点です。

ハンドソーは一般的に手で保持しながら刃を材料に対して垂直に押し下して加工対象を切断します。

ハンドソーには異なる歯の密度や大きさのブレードがあり、使用される材料や目的によって選択され、また専用のハンドルがついたハンドソーもあり長時間の使用に適しています。

木材を加工する際に、直線的な切断が必要な場合に使用されます。木材の繊維に沿って刃を動かすことで、滑らかで正確に切断可能です。

金属加工や金属のパーツを作る際に、直線的な切断が必要な場合に使用されます。金属用のブレードは硬い素材を切断するために設計されており、非常に正確に切断できます。

プラスチック製品を製造する際に、直線的な切断が必要な場合に使用されます。プラスチック用のブレードは柔らかい素材を切断するために設計されています。

ハンドソーは切断する材料を切り取るためにも使用されます。例えば建材の一部を取り除く場合や、管などを切断して長さを調整する場合などに使用されます。

庭や林業などで木を剪定するためにも使用されます。剪定用のハンドソーは、小さな枝を切るために設計されており、軽くて扱いやすいものが一般的です。

ハンドソーは、基本的にはブレードとフレームで構成されています。ハンドソーの主要な構造要素は以下の通りです。

ハンドソーの切断部分であるブレードは一般的には鋼鉄製で、厚みが薄く細かい歯がついた構造です。使用する材料に応じて歯の形状や歯の数、歯の角度などが異なる場合があります。ブレードは、フレームの両端に張りつけられています。

ハンドソーのフレームは一般的にはU字型の金属製で、ブレードを支持する構造となっています。フレームにはブレードを取り付けるための穴があり、ブレードはフレームに挿入され、両端を固定することでフレームに取り付けられます。フレームには、グリップ用の取っ手 (ハンドル) が付いた構造があり、ハンドソーを使用するのに便利です。

ハンドソーには、ハンドルがついている場合があります。ハンドルは、フレームとブレードの間に取り付けられ、操作時に手で持てます。

ハンドソーには、ブレードをフレームに固定するためのロック機構があります。ロック機構によって、ブレードをフレームに確実に固定することができ、切削作業中のブレードの安定性を保てます。

ハンドソーはブレードと呼ばれる薄い平面の金属板が、U字型の枠に張り付けられた工具です。ハンドソーは、ブレードの歯によって加工対象物を切断します。歯は小さな刃の形をした突起物であり、刃先で材料に入り込んで切削します。

ハンドソーの歯の形状は、使用される材料に応じて異なるのが特徴です。例えば木材を切断するためのブレードは、木材の繊維に沿って切削するように設計されていて、ブレードの歯は、鋸歯のように鋭く先が尖っており、木材の繊維に刃先を引っかけて切削するようになっています。一方、金属を切断するためのブレードは、硬い素材を切削するように設計されており、歯が鋸歯のようにはなっていません。金属用のブレードは、歯の形状が歯と歯の間隔の割合や角度などが特別な設計になっています。

ハンドソーでの切削は、人が手動で刃を動かすことによって行われ、ハンドソーのブレードを、刃を材料に対して垂直に押し下しながら切断します。手動で刃を動かすことによって、ブレードの歯が材料に入り込んで切削を行いますが、正確に切断するためには技術が必要です。

ハンドソーは、手動で使用するため、作業者の技術や経験によって切削精度が左右されますが、慣れてくると高精度な切断が可能です。またブレードが細かい歯で構成されているため仕上がりが良好です。

ハンドソーは電源や燃料が不要であり、手動で操作するため操作が簡単です。また小回りが利くため狭い場所でも使用が可能です。

ハンドソーは手軽に持ち運べるため、様々な場所で使用できます。また軽量で操作しやすいため、長時間使用しても疲れにくいので便利です。

ハンドソーは、電源や燃料が不要で、比較的安価で購入できます。またブレードの交換も比較的安価であり、維持費が低く済みます。

ハンドソーは刃先を自由に動かせるため、狭い場所や曲がりくねった形状の材料でも切断できます。また曲線や複雑な形状を持つ材料でも、手軽に切断できます。

ハンドソーは手動で操作するため切削速度が遅く、大量の材料を切断する場合は、時間がかかります。

ハンドソーは電動工具よりも作業効率が低く、慣れていない人が操作する場合は時間がかかり、作業効率が低くなることがあります。

ハンドソーは手動で操作するため、作業者の腕や手に負担がかかり、疲れやすいことが短所です。

ハンドソーの歯の数や密度によって、切削面の仕上がりや作業効率が異なります。歯数が多い場合は、滑らかな切削面が得られますが作業効率は低くなり、一方、歯数が少ない場合は、切削面の仕上がりは荒くなりますが作業効率が高くなります。