制御・計測・センシング

駆動・機械要素・電子制御部品

産業別カテゴリ

電源・エネルギー・熱処理機器

安全・保護・環境対策

材料・素材・ケミカル

電気・電子部品

構造部品・締結要素

ソフトウェア・ネットワーク

サービス

その他

全てのカテゴリ

閲覧履歴

X線分析装置のメーカー18社一覧や企業ランキングを掲載中!X線分析装置関連企業の2025年7月注目ランキングは1位:日本電子株式会社、2位:株式会社エビデント、3位:株式会社日立ハイテクサイエンスとなっています。 X線分析装置の概要、用途、原理もチェック!

X線分析装置とは、対象物にX線を照射した際の蛍光X線スペクトルによって元素の含有量を解析する装置のことです。

粉末状の試料だけでなく、固体や液体でも測定が可能で、試料を破壊することなく短時間で調べることができるため、物質の組成分析方法として幅広く活用されています。 X線分析装置は、粉末試料の成分分析や結晶構造解析など、様々な分野で利用されています。

X線分析装置は、物質の定性分析(どのような元素が含まれているか)や定量分析(各元素がどのくらいの割合で含まれているか)に利用されており、信頼性が高い検査装置です。

2025年7月の注目ランキングベスト10

| 順位 | 会社名 | クリックシェア |

|---|---|---|

| 1 | 日本電子株式会社 |

13.9%

|

| 2 | 株式会社エビデント |

12.7%

|

| 3 | 株式会社日立ハイテクサイエンス |

11.4%

|

| 4 | 株式会社島津製作所 |

11.4%

|

| 5 | スペクトリス株式会社 マルバーン・パナリティカル 事業部 |

10.1%

|

| 6 | フォス・ジャパン株式会社 |

7.6%

|

| 7 | 竹田理化工業株式会社 |

7.6%

|

| 8 | 株式会社アールエフ |

6.3%

|

| 9 | 株式会社鈴峯 |

5.1%

|

| 10 | 川重テクノロジー株式会社 |

3.8%

|

9 点の製品がみつかりました

9 点の製品

スペクトリス株式会社 マルバーン・パナリティカル 事業部

1080人以上が見ています

最新の閲覧: 1日前

100.0% 返答率

36.5時間 返答時間

ハイエンド波長分散蛍光X線分析装置 蛍光X線分析装置 (XRF) は、固体、液体、粉末など、さまざまな物質の元素を分析する事が可能です...

株式会社リガク

100人以上が見ています

最新の閲覧: 8時間前

100.0% 返答率

115.0時間 返答時間

■薄膜評価用蛍光X線分析装置 半導体材料として重要なB、C、N、Oを含む、Be~Uまでの全元素を1台でカバー ■波長分散型蛍光X線分析 (WDX)...

株式会社リガク

80人以上が見ています

最新の閲覧: 14時間前

100.0% 返答率

115.0時間 返答時間

■各種薄膜の膜厚と組成を、同時に、非破壊、非接触で分析 ~200mmサイズまでのウェーハ上の各種薄膜の膜厚と組成を、同時に、非破壊、非...

株式会社リガク

90人以上が見ています

最新の閲覧: 3時間前

100.0% 返答率

115.0時間 返答時間

■300mm、200mmウェーハ上の各種薄膜の膜厚・組成を、同時に非破壊、非接触で分析可能な波長分散型蛍光X線分析装置 (WD-XRF) GEM300に対...

株式会社リガク

10人以上が見ています

最新の閲覧: 3時間前

100.0% 返答率

115.0時間 返答時間

ルーチン分析に安心してお使いいただける上面照射タイプの走査型蛍光X線分析装置です。測定・解析をサポートする“ZSXGuidance”を備え、...

株式会社リガク

30人以上が見ています

最新の閲覧: 10時間前

100.0% 返答率

115.0時間 返答時間

上面照射方式を採用し、生産管理分析に威力を発揮できる走査型蛍光X線分析装置 ■上面照射方式 試料の上方からX線を照射する方式のため...

株式会社リガク

10人以上が見ています

最新の閲覧: 14時間前

100.0% 返答率

115.0時間 返答時間

■アプリケーションの共有化が容易 上面照射タイプZSXPrimusIVと下面照射タイプZSXPrimusIViとのハード・ソフトウェアの共通プラットフォ...

株式会社リガク

30人以上が見ています

最新の閲覧: 14時間前

100.0% 返答率

115.0時間 返答時間

■ハイスループット、高精度分析 高速試料搬送システムと高速データ処理、強力かつ安定なX線により、走査型装置と比べて高精度かつ短時間...

株式会社リガク

10人以上が見ています

最新の閲覧: 14時間前

100.0% 返答率

115.0時間 返答時間

■多彩なアダプターにより、様々な形状の試料や、多試料の測定にも対応できる蛍光X線分析装置 大径試料 (φ400mm×50mm) をそのまま測定で...

X線分析装置とは、対象物にX線を照射した際の蛍光X線スペクトルによって元素の含有量を解析する装置のことです。

粉末状の試料だけでなく、固体や液体でも測定が可能で、試料を破壊することなく短時間で調べることができるため、物質の組成分析方法として幅広く活用されています。 X線分析装置は、粉末試料の成分分析や結晶構造解析など、様々な分野で利用されています。

X線分析装置は、物質の定性分析(どのような元素が含まれているか)や定量分析(各元素がどのくらいの割合で含まれているか)に利用されており、信頼性が高い検査装置です。

X線分析装置は、固体、液体を問わず試料の定性分析、定量分析を非破壊で行うことができます。特に合金材料や土壌に含まれる有害金属の有無とその含有量を調べるために利用されています。

例えば、岩石、隕石など成分が未知の物質の組成を調べる際にはX線分析が有効です。最近では、環境や安全保全の観点からプリント配線のハロゲンフリー化が進められており、その保証のためにX線分析装置で分析がされています。他にも、有害性化学物質の定性と定量に利用され、RoHS指令で定める物質の検査に利用されます。また、簡単に持ち運べる携帯型装置も販売され、用途が広がっています。

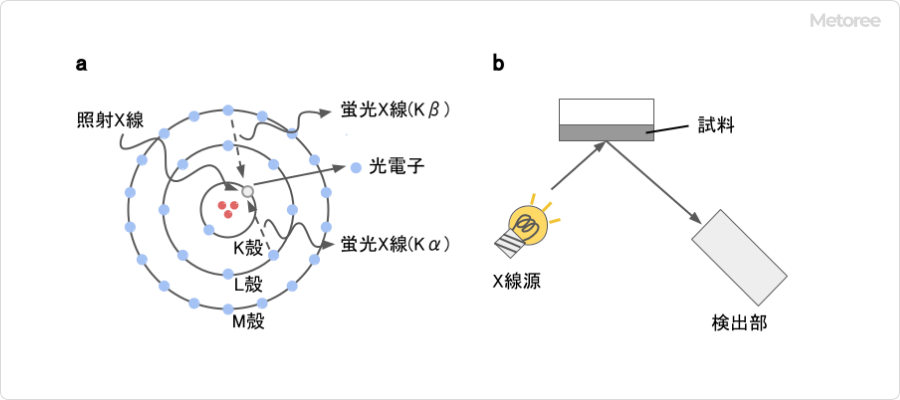

図1. (a) 蛍光X線の発生 (b) X線分析装置の構造

X線分析装置では、対象にX線を照射して放出される蛍光X線の波長 (またはエネルギー) と強度を計測しています。

物質にX線を照射するとその原子はエネルギーを吸収して励起し、蛍光X線を発します。蛍光X線の波長 (またはエネルギー) は元素ごとに固有であるため、検出した蛍光X線スペクトルの波長から物質の種類を特定し、その強度から定量をすることも可能です。

X線分析装置は、X線を発生させるX線源、試料を保持する試料室、生じた蛍光X線を分光・検出する検出部で構成されています。

X線源では、高電圧をかけて発生させた電子線を、タングステン等のターゲットに照射しX線を発生させます。生じたX線を試料の上面または下面に照射します。このとき、試料室内は大気や窒素、真空など雰囲気が選択できることがあります。

また、試料観察モードが付属しているX線分析装置では試料を観察しながら照射位置を選択できることがあります。試料から放出される元素由来の蛍光X線を検出器で検出し、定性分析を行います。定量分析においては蛍光X線の強度を測定し検量線やファンダメンタルパラメーター法 (FP法) を用いて含有率を求めます。

X線分析装置の分光・検出方法には波長分散型とエネルギー分散型があります。

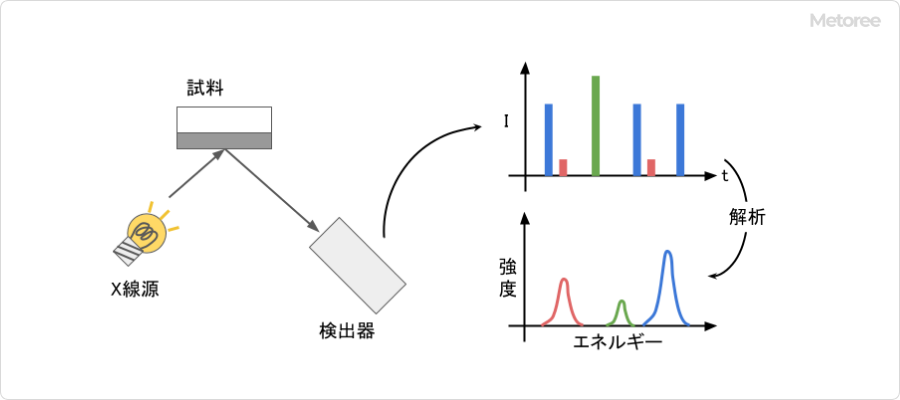

図2. エネルギー分散型X線分析装置の測定イメージ

エネルギー分散型蛍光X線分析装置 (略称: ED-XRF、またはEDX、EDS) は、蛍光X線のエネルギーに対してその強度を測定する方法です。

具体的には、検出器に入射した蛍光X線を検出器内の半導体でパルス電流に変換し、増幅したのちにパルス1個の電流値から波高を測定します。電流値から入射したX線のエネルギーは電流値に比例するため、蛍光X線のエネルギーに対するその強度のグラフが得られます。

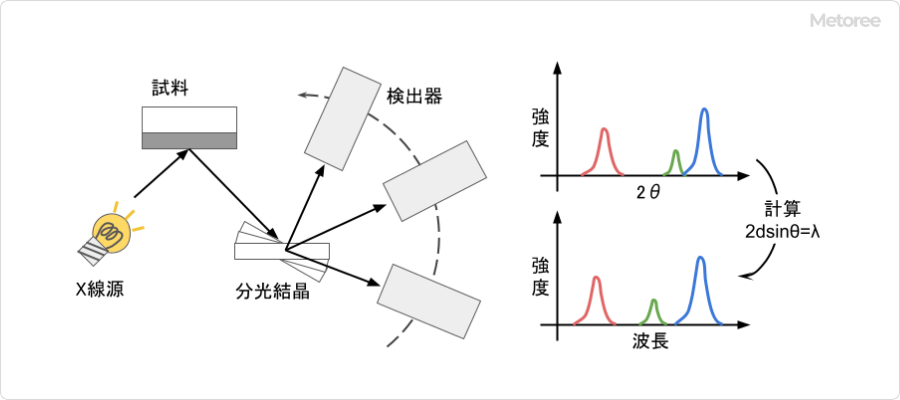

図3. 波長分散型X線分析装置の測定イメージ

波長分散型蛍光X線分析装置 (略称: WD-XRF、またはWDX、WDS) では、蛍光X線の波長に対してその強度を測定する方法です。

波長分散型では、試料から発生した蛍光X線を分光結晶により分光し、検出器で測定します。分光結晶に入射した蛍光X線はブラッグの回折条件に従ってある特定の方向に強く散乱されます。

ブラッグの回折条件とは、波長λの光が格子面間隔dの物質に入射したとき、2dsinθ=nλ (θ: ブラッグ角 n: 整数) を満たす回折角2θの方向に強く散乱されるという法則です。つまり、分光結晶の面間隔dは固定されているため、様々な波長のX線が入射しても、回折角2θの方向に検出器がある時は1種類の波長のX線のみが検出されます。検出部を回転させ広い角度で蛍光X線を測定すると、蛍光X線の波長に対するその強度のグラフを得ることができます。

エネルギー分散型と波長分散型の検出方法にはそれぞれ特徴があり、用途に応じて適切に選択する必要があります。

1. エネルギー分散型

エネルギー分散型は分光の必要がなく、半導体の検出器が直接蛍光X線の波長を分析することができるため、小型化することが可能です。また、分光の必要がなく一度に複数種類の元素分析が行えるため、短時間で測定が可能です。試料の形状や凹凸に関係せずに測定できるため、電子顕微鏡などと併用して使われることがあります。

一方、得られるスペクトルのピークが重なることがあり分解能が低い傾向にあり、測定対象に微量しか含まれない元素の検出が難しいといったデメリットもあります。

2. 波長分散型

波長分散型では蛍光X線を分光結晶で分光し、検出器で測定します。波長で分光するため、隣接ピークの分離が容易で高感度かつ分解能も高い傾向にあります。

一方で、複雑な分光系を有するため装置自体は大型で高価になる傾向があります。また、回折角を変化させながら測定するためエネルギー分散型に比べて測定に時間がかかり、試料表面は平滑である必要があります。

参考文献

https://www.jaima.or.jp/jp/analytical/basic/xray/eds/

http://www.rada.or.jp/database/home4/normal/ht-docs/member/synopsis/040303.html

https://www.researchgate.net/profile/Keita_Yamasaki2/publication/

http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000171791.pdf

https://www.researchgate.net/profile/Keita_Yamasaki2/publication/

https://www.jaima.or.jp/jp/analytical/basic/xray/wds/