制御・計測・センシング

駆動・機械要素・電子制御部品

産業別カテゴリ

電源・エネルギー・熱処理機器

安全・保護・環境対策

材料・素材・ケミカル

電気・電子部品

構造部品・締結要素

ソフトウェア・ネットワーク

サービス

その他

全てのカテゴリ

閲覧履歴

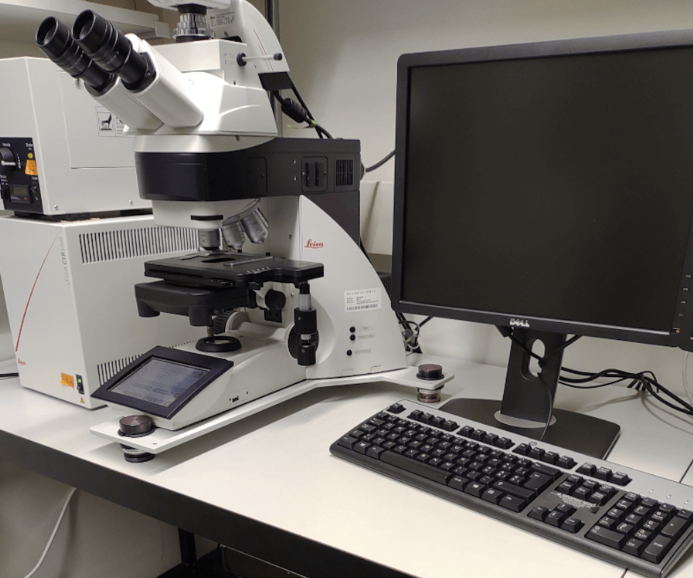

蛍光顕微鏡のメーカー12社一覧や企業ランキングを掲載中!蛍光顕微鏡関連企業の2025年6月注目ランキングは1位:株式会社日本レーザー、2位:株式会社キーエンス、3位:フェニックス・ジャパン株式会社となっています。 蛍光顕微鏡の概要、用途、原理もチェック!

蛍光顕微鏡( 英語:Fluorescence Microscope )は、レーザー光、超高圧水銀灯やキセノンランプを光源として用い、対象物中の蛍光物質の蛍光を観察する装置です。通常の光学顕微鏡では、ハロゲンランプなどの可視光線を光源として対象物に照射し反射光や透過光を観察します。

蛍光顕微鏡は顕微鏡の一種であり、蛍光を発する物質で標識された生体組織・細胞などを主な対象としています。顕微鏡の分解能は用いる光の波長に依存するため、波長の短い光を用いる蛍光顕微鏡では空間分解能や時間分解能が優れていることが特長です。

そのため、高い定量性のある情報が取得できます。蛍光顕微鏡は共焦点レーザー顕微鏡や多光子顕微鏡など高機能化が進んでおり、ますます重要性が高まっています。

関連キーワード

2025年6月の注目ランキングベスト8

| 順位 | 会社名 | クリックシェア |

|---|---|---|

| 1 | 株式会社日本レーザー |

33.3%

|

| 2 | 株式会社キーエンス |

16.7%

|

| 3 | フェニックス・ジャパン株式会社 |

8.3%

|

| 4 | 株式会社相馬光学 |

8.3%

|

| 5 | カールツァイス株式会社 |

8.3%

|

| 6 | 株式会社レイマー |

8.3%

|

| 7 | メイジテクノ株式会社 |

8.3%

|

| 8 | 株式会社東京インスツルメンツ |

8.3%

|

項目別

使用用途

#細胞観察

#イメージング

#解析

#構造観察

#スクリーニング

#学術分野

#薬物

光学方式

広視野蛍光顕微鏡

共焦点レーザー走査型顕微鏡(CLSM)

超解像顕微鏡(STED, PALM, STORM等)

励起光源の種類

LED光源型

レーザー光源型

構造形態

正立型顕微鏡

倒立型顕微鏡

検出方式

単波長検出型

多波長検出型(マルチカラー)

スペクトル検出型

用途・機能

生細胞観察用

高速イメージング型

定量蛍光解析対応型

対物レンズ倍率 倍

0 - 5

5 - 10

10 - 20

20 - 100

Z軸分解能 nm

50 - 100

100 - 400

実視野 mm

0.7 - 0.8

0.8 - 1

1 - 1.2

動作温度環境 °C

0 - 10

10 - 20

20 - 30

30 - 40

40 - 50

動作湿度環境 %

5 - 75

75 - 100

OS

Windows

MacOS

18 点の製品がみつかりました

18 点の製品

オレンジサイエンス株式会社

1960人以上が見ています

最新の閲覧: 3時間前

返信のとても早い企業

100.0% 返答率

1.8時間 返答時間

Etaluma(エタルーマ)社 小型蛍光顕微鏡 Lumascope インキュベーター内で使用できる小型蛍光顕微鏡 Lumascopes(ルマスコープ)は、従...

5種類の品番

ブレインビジョン株式会社

260人以上が見ています

最新の閲覧: 4時間前

■概要 僅かな蛍光輝度変化を最大限に検出することを目的として開発された大口径タンデムレンズ式の低倍マクロ蛍光顕微鏡。低倍率なのに...

株式会社東京インスツルメンツ

240人以上が見ています

最新の閲覧: 17時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

29.8時間 返答時間

屈折率イメージングと蛍光イメージのオーバーレイによる相関比較。3D Cell Explorerの蛍光イメージング付モデル。 ■概要 細胞観察用ホ...

株式会社東京インスツルメンツ

290人以上が見ています

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

29.8時間 返答時間

ラベルフリー2D、3D、4Dイメージング、非染色・高空間分解能200nm ■概要 一般的なバイオイメージングの場合、2Dイメージの計測を深さ方...

株式会社東京インスツルメンツ

260人以上が見ています

最新の閲覧: 16時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

29.8時間 返答時間

900 × 900 μm2の広領域計測が可能。単一細胞~細胞集団までダイナミクスを追跡。がん細胞とT細胞をラベルフリーでセグメント化。非侵襲...

カールツァイス株式会社

240人以上が見ています

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

34.3時間 返答時間

■高速・低ダメージのMultiplexイメージングによる独自の共焦点体験 生物モデルの生命現象をできるだけ妨げずに観察するには、標識濃度を...

ワケンビーテック株式会社

190人以上が見ています

最新の閲覧: 17時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

8.5時間 返答時間

■Cellogerシリーズ最上級モデル デュアル蛍光 (緑・赤) により比類なきライブセルイメージングが可能 Celloger Proは、革新的なライブセ...

ワケンビーテック株式会社

190人以上が見ています

最新の閲覧: 17時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

8.5時間 返答時間

■コンパクトでスペースをとらない小型ライブセルイメージャー Celloger Nanoは、無線接続可能なデジタル顕微鏡です。いつでも、どこでも...

ワケンビーテック株式会社

190人以上が見ています

最新の閲覧: 17時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

8.5時間 返答時間

■CO2インキュベーター内の培養環境を乱さない自動ライブセルイメージャー Celloger Mini Plusは先進的な蛍光/明視野顕微鏡機能、オート...

ワケンビーテック株式会社

150人以上が見ています

返信の早い企業

100.0% 返答率

8.5時間 返答時間

顕微鏡は研究において必要不可欠かつ有効な実験機器ですが、最先端の顕微鏡は複雑すぎて扱いが難しかったり、使用方法が限られているこ...

ワケンビーテック株式会社

120人以上が見ています

返信の早い企業

100.0% 返答率

8.5時間 返答時間

Lionheart™FX全自動顕微鏡は、幅広い細胞イメージングワークフローに使用可能な、包括的ながらコンパクトな顕微鏡システムです。ドライ...

ワケンビーテック株式会社

150人以上が見ています

最新の閲覧: 8時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

8.5時間 返答時間

■ハイブリッド式マルチモード・プレートリーダーにイメージング機能を搭載した、万能型プレートリーダー Cytation™5は、アップグレード...

ワケンビーテック株式会社

130人以上が見ています

返信の早い企業

100.0% 返答率

8.5時間 返答時間

■手頃な価格の特許取得済み定量デジタル顕微鏡とオプションのマルチモードマイクロプレート検出 Cytation™1細胞イメージング・マルチモ...

株式会社新興精機

20人以上が見ています

最新の閲覧: 15時間前

返信の比較的早い企業

4.5 会社レビュー

100.0% 返答率

33.1時間 返答時間

■暗室不要で、簡単、素早く観察や撮影が可能 デジタル倒立蛍光顕微鏡『CELENA S』は、迷光を最小限に抑えて小型化を実現することで、暗...

蛍光顕微鏡( 英語:Fluorescence Microscope )は、レーザー光、超高圧水銀灯やキセノンランプを光源として用い、対象物中の蛍光物質の蛍光を観察する装置です。通常の光学顕微鏡では、ハロゲンランプなどの可視光線を光源として対象物に照射し反射光や透過光を観察します。

蛍光顕微鏡は顕微鏡の一種であり、蛍光を発する物質で標識された生体組織・細胞などを主な対象としています。顕微鏡の分解能は用いる光の波長に依存するため、波長の短い光を用いる蛍光顕微鏡では空間分解能や時間分解能が優れていることが特長です。

そのため、高い定量性のある情報が取得できます。蛍光顕微鏡は共焦点レーザー顕微鏡や多光子顕微鏡など高機能化が進んでおり、ますます重要性が高まっています。

蛍光顕微鏡は主にバイオイメージングに用いられます。具体的な対象は細胞や組織であり、生きたまま観察することも可能です。対象を蛍光で標識するためには、以下のような技術が組み合わせて用いられます。

これら技術により、標的タンパク質や発現遺伝子の局在などが観察できます。また、特定の物質に反応して蛍光を発する薬剤やタンパク質が開発されており、神経の活動や細胞内の物質動態の可視化が可能です。

近年、CRISPR技術の登場により遺伝子組み換え生物の創出が格段に容易になり、その応用範囲が急速に広まっています。

蛍光顕微鏡は蛍光を観察する装置です。蛍光は、蛍光物質が特定の光をエネルギーとして吸収し(励起光)、再びエネルギーを放出する際に発せられます。

励起光の照射により速やかな発光が起こります。蛍光の波長は励起光の波長よりも長く、これらの波長は蛍光物質により異なります。蛍光顕微鏡は特異的な蛍光を観察するために、以下から構成されるフィルターユニットを有しています。

フィルターユニットを変えたり組み合わせたりすることにより、様々な蛍光物質を同じ標本から観察することが可能です。

図1.蛍光顕微鏡の分解能

顕微鏡の分解能とは、「二つの近接した点を異なる点と見分けることが可能な最小の距離」を意味しています。顕微鏡ではレンズを用いて対象物を拡大し観察しますが、レンズを組み合わせることで原理的には無限に倍率をあげることが可能です。

しかし、光を使用してサンプルを観察する 光学顕微鏡の場合、光の持つ特性である回折が原因で、光の波長のおよそ半分の大きさが分解能の限界となります。これが顕微鏡の分解能の理論的な限界とされていましたが、この限界を打破した技術が開発され、開発者は2014年にノーベル化学賞を受賞しました。

その技術が「超解像顕微鏡法」と呼ばれる手法です。超解像顕微鏡法が開発されるまでは蛍光顕微鏡の分解能の限界はおよそ250nmでしたが、超解像顕微鏡法を用いると、電子顕微鏡にせまる15~100nmまでの高分解能が得られます。超解像顕微鏡では、様々な技術を用いて分解能を制限する要因を回避し、高い分解能を実現しています。

分解能を飛躍的に向上させ、ノーベル化学賞を受賞した超解像顕微鏡法には、「PALM」や「STED」といった手法があります。 「PALM」や「STED」は、特殊な光学系や特殊な色素を利用することにより、蛍光顕微鏡分解能の限界を突破することを実現しました。その他様々な技術を用いた超解像顕微鏡が生み出されており、各社が製品化を行っています。

図2. 蛍光顕微鏡で観察できる対象

蛍光顕微鏡のメリットは、分子の挙動や細胞の構造などを視覚情報として詳細に観察できる点です。目的に応じて適切な蛍光顕微鏡を用いることで、時間的・空間的に高い解像度で対象を観察することができます。

複数の色素を利用して対象物を観察することも可能です。例えば、2つの異なるタンパク質を赤色と緑色の蛍光物質で標識し観察した際、黄色を示した部分があれば、これら2つのタンパク質が細胞内の同じ場所に存在する可能性を示します。

目的や用途に応じて様々な蛍光物質や蛍光顕微鏡が開発されており、生命科学研究や臨床研究においてますますその重要性が高まっています。

参考文献

https://www.yodosha.co.jp/yodobook/book/9784897069302/

http://www.nict.go.jp/publication/shuppan/kihou-journal/houkoku66-1_HTML/2020B-03-04.pdf

https://www.keyence.co.jp/ss/products/microscope/beginner/microscope/

https://www.orangescience.co.jp/what-is-fluorescence-microscope