制御・計測・センシング

駆動・機械要素・電子制御部品

産業別カテゴリ

電源・エネルギー・熱処理機器

安全・保護・環境対策

材料・素材・ケミカル

電気・電子部品

構造部品・締結要素

ソフトウェア・ネットワーク

サービス

その他

全てのカテゴリ

閲覧履歴

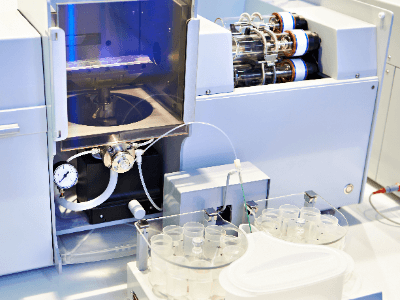

分光光度計のメーカー61社一覧や企業ランキングを掲載中!分光光度計関連企業の2025年6月注目ランキングは1位:株式会社島津製作所、2位:株式会社日立ハイテクサイエンス、3位:株式会社アヅマテクノスとなっています。 分光光度計の概要、用途、原理もチェック!

分光光度計 (英: Spectrophotometer) とは、光を様々な波長の光に分光し、分光した光を試料に照射し、試料を透過した光と反射した光の波長や量を調べることができる装置の総称です。

分光光度計は汎用性のある分析装置であり、研究開発や品質管理、化学分析など幅広い分野で使用されています。代表的な装置として、真空紫外分光光度計 (VUV) 、紫外可視分光光度計 (UV-Vis) 、赤外分光光度計 (IR) などがあり、それぞれ異なる波長域の光を使用することで様々な情報を得ることができます。

2025年6月の注目ランキングベスト10

| 順位 | 会社名 | クリックシェア |

|---|---|---|

| 1 | 株式会社島津製作所 |

18.2%

|

| 2 | 株式会社日立ハイテクサイエンス |

15.9%

|

| 3 | 株式会社アヅマテクノス |

11.4%

|

| 4 | 日本分光株式会社 |

9.1%

|

| 5 | コロナ電気株式会社 |

6.8%

|

| 6 | アジレント・テクノロジー株式会社 |

6.8%

|

| 7 | 株式会社日立ハイテクネクサス |

4.5%

|

| 8 | シグマアルドリッチジャパン合同会社 |

4.5%

|

| 9 | メトラー・トレド株式会社 |

4.5%

|

| 10 | 株式会社セントラル科学貿易 |

4.5%

|

項目別

使用用途

#バイオ研究

#医薬品分析

#化学分析

#化粧品評価

#環境分析

#教育機関

#材料評価

#食品検査

#水質管理

#製品検査

#発酵管理

#臨床検査

波長範囲 nm

100 - 300

300 - 400

400 - 700

700 - 1,000

1,000 - 1,500

波長精度 nm

0 - 0.3

0.3 - 0.5

0.5 - 1

1 - 1.5

1.5 - 2

2 - 2.5

測光範囲 Abs

-3 - 0

0 - 5

5 - 350

迷光 %T

0 - 0.05

0.05 - 0.1

0.1 - 0.2

0.2 - 1

1 - 2

バンド幅 nm

0 - 1

1 - 5

5 - 10

10 - 50

50 - 5,000

コスモトレーディング株式会社

360人以上が見ています

最新の閲覧: 5時間前

返信の比較的早い企業

4.0 会社レビュー

100.0% 返答率

22.2時間 返答時間

高精度光学計測や研究用の高ダイナミックレンジ (吸光度8A) ハイグレード UV/VIS/NIR分光光度計です。正確性、精度、再現性に優れていま...

ワケンビーテック株式会社

140人以上が見ています

最新の閲覧: 1日前

返信の早い企業

100.0% 返答率

9.1時間 返答時間

■染色フリーのセルカウンターと分光光度計がこれ1台に anvajo社 (アンバイオ社, ドイツ) のfluidlab R-300 (フルイドラボ R-300) は、自...

オガワ精機株式会社

410人以上が見ています

最新の閲覧: 23時間前

返信の比較的早い企業

4.3 会社レビュー

100.0% 返答率

13.2時間 返答時間

NV500はシンプルな回転式ダイヤル操作により測定波長を設定できる4セルチェンジャー付き高精度シングルビーム可視分光光度計のベーシッ...

日本分光株式会社

80人以上が見ています

最新の閲覧: 9時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

24.3時間 返答時間

1954年日本初の赤外分光光度計DS-101を開発した東京教育大学附属光学研究所をルーツとする日本分光は、1958年の会社設立以来、先人達の...

ムサシノ電子株式会社

600人以上が見ています

最新の閲覧: 7時間前

返信のとても早い企業

5.0 会社レビュー

100.0% 返答率

3.1時間 返答時間

紫外線、可視光線、近赤外線に対応した顕微分光光度計。画像はニコン社製顕微鏡 Eclipse Ci-Lに搭載した際のものです。 ■特徴 ・場所を...

サンカラー株式会社

310人以上が見ています

最新の閲覧: 7時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

15.2時間 返答時間

■信頼が高いポータブル測色機 新しいDatacolor CHECK3ポータブル分光光度計は、クラス最高レベルの測色性能の伝統を継承しています。 改...

株式会社セントラル科学貿易

140人以上が見ています

最新の閲覧: 1時間前

100.0% 返答率

40.7時間 返答時間

■概要 Ultrospec 10細胞濁度計は,600nmでの細胞懸濁液の濁度を測定します。小型で持ち運びが可能な本機は,大腸菌や酵母を含むさまざま...

コスモトレーディング株式会社

350人以上が見ています

最新の閲覧: 10時間前

返信の比較的早い企業

4.0 会社レビュー

100.0% 返答率

22.2時間 返答時間

高精度光学計測や研究用の高ダイナミックレンジ (吸光度8A) ハイグレード UV/VIS/NIR分光光度計です。正確性、精度、再現性に優れていま...

ワケンビーテック株式会社

160人以上が見ています

最新の閲覧: 9時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

9.1時間 返答時間

■これまでの技術を結集したマルチサンプルモデル Implen社の微量分光光度計では、サンプル圧縮テクノロジーとTrue Pathテクノロジーによ...

家田貿易株式会社

50人以上が見ています

最新の閲覧: 10時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

24.7時間 返答時間

■概要 GENESYSシリーズは、シンプルな操作性と現代的なデザインのThermoScientific社の分光光度計です。豊富なラインナップから、お客様...

オガワ精機株式会社

330人以上が見ています

最新の閲覧: 19時間前

返信の比較的早い企業

4.3 会社レビュー

100.0% 返答率

13.2時間 返答時間

97NV510シングルビーム可視分光光度計は、安定性かつシンプルな構造で操作方法もワンタッチ設計です。 化学・生物学・環境保護・食品・...

日本分光株式会社

70人以上が見ています

最新の閲覧: 19時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

24.3時間 返答時間

FT/IR-6Xおよび8X は、ハイグレードモデルのFTIRです。高S/N、高分解など優れた基本性能を備えています。また測定波数の拡張、真空測定...

株式会社柳生商会

210人以上が見ています

返信の早い企業

5.0 会社レビュー

100.0% 返答率

8.2時間 返答時間

■特長 ・カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。 ・操作しやすい日本語対応です。 ・4つのセルを搭載できます。 ...

サンカラー株式会社

420人以上が見ています

最新の閲覧: 16時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

15.2時間 返答時間

■ポータブル機器でありながら机上で使用する据付型分光光度計の基準機グレードの性能 ・最高レベルの機器互換性 ・色と光沢の同時測定 ...

大木理工機材株式会社

180人以上が見ています

最新の閲覧: 1日前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

14.3時間 返答時間

■概要 高ダイナミックレンジ (吸光度8A) の分光光度計です。正確性、精度、再現性に優れています。Snap-inアクセサリーは様々なアプリケ...

株式会社東京インスツルメンツ

350人以上が見ています

最新の閲覧: 7時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

23.3時間 返答時間

■製品概要 DS5はタッチパネルで直感的に操作できる、デュアルビーム紫外可視分光光度計です。190~1,100 nmの測定に対応しており、デュ...

ワケンビーテック株式会社

240人以上が見ています

返信の早い企業

100.0% 返答率

9.1時間 返答時間

Implen社の微量分光光度計では、サンプル圧縮テクノロジーとTrue Pathテクノロジーにより、極めて簡単かつ正確に測定できます。NP80は、...

オガワ精機株式会社

310人以上が見ています

返信の比較的早い企業

4.3 会社レビュー

100.0% 返答率

13.2時間 返答時間

97NV560シングルビーム可視分光光度計は、安定性かつシンプルな構造で操作方法もワンタッチ設計です。 化学・生物学・環境保護・食品・...

日本分光株式会社

50人以上が見ています

最新の閲覧: 1時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

24.3時間 返答時間

VIR-100/200/300は、小型化および軽量化を実現したポータブル型フーリエ変換分光光度計です。フレキシブルな光学系を活かして、各種測定...

株式会社柳生商会

210人以上が見ています

最新の閲覧: 13時間前

返信の早い企業

5.0 会社レビュー

100.0% 返答率

8.2時間 返答時間

・5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。 ・標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に...

サンカラー株式会社

330人以上が見ています

最新の閲覧: 7時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

15.2時間 返答時間

■セキュリティに特化 Datacolor 45IRは、セキュリティインク、保管文書、文書認証の配合計算と品質管理のための独自の3-in-1ソリューシ...

シグマアルドリッチジャパン合同会社

30人以上が見ています

最新の閲覧: 18時間前

返信の比較的早い企業

4.0 会社レビュー

100.0% 返答率

26.7時間 返答時間

■Spectroquant®装置・テストキットによる測光分析 メルクは、高品質のテストキット、信頼性の高い装置、カスタマイズされたアプリケーシ...

ハンナインスツルメンツ・ジャパン株式会社

490人以上が見ています

最新の閲覧: 3時間前

100.0% 返答率

258.4時間 返答時間

■用途 排水の分析 (COD、全窒素、亜硝酸、硝酸、アンモニア、アルカリ度など) 、クロロホルムの測定、酒類の吸光度、めっき処理液の分析...

家田貿易株式会社

50人以上が見ています

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

24.7時間 返答時間

■概要 GENESYSシリーズは、シンプルな操作性と現代的なデザインのThermoScientific社の分光光度計です。豊富なラインナップから、お客様...

ワケンビーテック株式会社

320人以上が見ています

最新の閲覧: 1時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

9.1時間 返答時間

Implen社の微量分光光度計では、サンプル圧縮テクノロジーとTrue Pathテクノロジーにより、極めて簡単かつ正確に測定できます。NP80は、...

オガワ精機株式会社

780人以上が見ています

最新の閲覧: 2時間前

返信の比較的早い企業

4.3 会社レビュー

100.0% 返答率

13.2時間 返答時間

■特徴 ・高速スキャン–波長ドライブの速度は最大7,000nm/min。 ・ソフトを介し、測光測定、定量測定、スペクトルスキャン、3Dプレゼンテ...

2種類の品番

株式会社東京インスツルメンツ

250人以上が見ています

最新の閲覧: 1日前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

23.3時間 返答時間

■フーリエ変換フォトルミネッセンス分光光度計 IR5 製品概要 IR5 (Edinburgh Instruments社製) は、このクラスで唯一、フーリエ変換フォ...

家田貿易株式会社

70人以上が見ています

最新の閲覧: 1時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

24.7時間 返答時間

■概要 Nabi微量分光光度計は1μlの微量サンプルで測定可能な分光光度計です。簡便性はもちろんのこと、市場調査よりお客様の声を形にしま...

株式会社柳生商会

250人以上が見ています

返信の早い企業

5.0 会社レビュー

100.0% 返答率

8.2時間 返答時間

■特長 ・シングルビームタイプで見やすいカラー液晶採用です。 ・操作しやすい日本語対応です。 ・4つのセルを搭載できます。 ・お求め...

オガワ精機株式会社

610人以上が見ています

最新の閲覧: 5時間前

返信の比較的早い企業

4.3 会社レビュー

100.0% 返答率

13.2時間 返答時間

■特徴 ・高速スキャン–波長ドライブの速度は最大1,000nm/min。 ・ソフトを介し、測光測定、定量測定、スペクトルスキャン、3Dプレゼンテ...

2種類の品番

検索結果 230件 (1ページ/7ページ)

分光光度計 (英: Spectrophotometer) とは、光を様々な波長の光に分光し、分光した光を試料に照射し、試料を透過した光と反射した光の波長や量を調べることができる装置の総称です。

分光光度計は汎用性のある分析装置であり、研究開発や品質管理、化学分析など幅広い分野で使用されています。代表的な装置として、真空紫外分光光度計 (VUV) 、紫外可視分光光度計 (UV-Vis) 、赤外分光光度計 (IR) などがあり、それぞれ異なる波長域の光を使用することで様々な情報を得ることができます。

分光光度計では、試料が透過する光や反射する光を検出し、それに応じたスペクトルを得ることができます。これらのスペクトルを解析することにより、試料に関する様々な情報を得ることができます。例えば、ピーク強度から試料の定量分析、スペクトルの波形から定性分析、電子状態、分子構造、材料特性の評価を行うことができます。

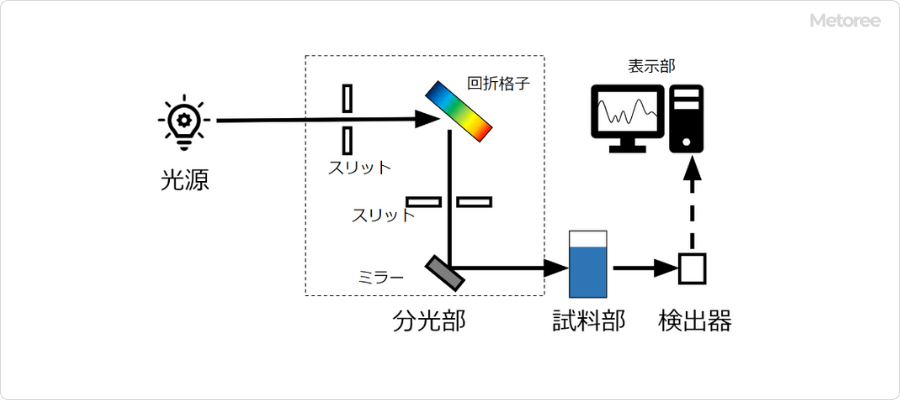

装置は主に光源、分光部、試料部、検出器などから構成されています。光源は分析用の光を出す部位であり、紫外領域用の重水素放電管、可視・近赤外域用のタングステンランプの2種が主に使用されています。

図1. 分光光度計の原理

分光器は光源からの光から特定の波長の光を選ぶ働きをするところであり、フィルタ式、プリズム式、回折格子式などがあります。試料部には測定するサンプルの入ったセルが入っており、ガラス製や石英製のセルが主に使用されます。

検出器では試料から透過してきた光を電気信号に変換します。光半導体 (ホトセル) や光電子増倍管 (ホトマル) などの種類があります。

分光光度計では、試料に光を照射し、透過光と反射光の波長や吸収量を調べることができる装置です。装置は照射する光によっていくつか種類があります。ここでは、真空紫外分光光度計、紫外可視分光光度計、赤外分光光度計の3つの分光光度計の概要について記載します。

真空紫外領域 (200nm以下) の光を光源として、物質が透過、反射した光を調べることができる装置です。真空紫外領域の光は酸素分子や窒素分子に吸収されるため、真空状態にして測定する必要があります。材料特性の評価に使用されます。

紫外線 (200-380nm) や可視光線 (380-780nm) を光源として、物質が透過、反射した光を調べることができる装置です。試料中の成分の定性、定量分析を行うことができます。

赤外線を光源として、物質が透過、反射した光を調べることができる装置であり、近赤外線 (780-2500nm) を使用する近赤外分光光度計と中赤外線 (2500-25000nm) を使用する赤外分光光度計の2種類があります。分子の結合や官能基の推定や、成分の定量分析を行うことができます。

また特殊な分光光度計として、試料から散乱されるラマン散乱光を検出し資料の分子構造同定や物性を評価するラマン分光装置や、干渉計を使用することで非分散で全波長の光を同時に検出し、フーリエ変換を行うことで各波長成分の計算を行うフーリエ変換赤外分光光度計 (Fourier Transform Infrared Spectroscopy: FT-IR) などもあります。

分光光度計の光学系は、目的に応じて多岐に渡ります。例としてシングルビーム方式とダブルビーム方式について説明します。

シングルビーム (単光束) 方式とは、分光器で分光された単色光 (単一波長の光) が試料に照明され、反射光もしくは透過光を検出器にて検出するタイプの光学系を指します。光学系構成が非常に簡単なため、比較的安価で入手できます。しかし、光源のゆらぎや装置の自己発熱等によるドリフトにより、経時誤差が生じやすい光学系でもあり、簡便な反面、測定誤差が多く精度を要求される測定には不向きです。

これらの欠点を改善したものがダブルビーム(複光束)方式です。ダブルビーム方式は分光器で分光した光をハーフミラー等で試料光と参照光に分波します。試料光は試料に照明され、シングルビーム方式と同様に反射・透過光を検出器にて検出します。一方の参照光は装置に起因するドリフトの補正に用いられます。

参照光と試料光にはどちらも装置起因の誤差を含んでいますので、参照光から得られた信号を、試料光から得られた信号に対して処理を施すことで影響をキャンセルします。

測定機につきまとう問題として、その精度の維持と担保というものがあります。分光光度計も例に漏れず、この問題に直面することになります。いざ故障が生じてから対策をとっても遅いため、日常点検は欠かせません。

その目安として分光光度計にとって重要な指標をいくつか紹介します。この指標を日常的に管理することで異常の早期発見に繋げることができます。

波長の正確さ

装置が検出した波長と、光源波長との間の誤差を指します。日常的に点検を実施することで光源もしくは検出器の精度を点検可能です。

波長繰り返し精度

同じ波長を繰り返して測定した場合の波長のばらつきを意味します。誤差は分散や標準偏差及び平均値で管理します。

分解能

単色光を測定したときに、バンド幅を評価します。バンド幅の定義は複数ありますが、ここではFWHMで管理することとします。

迷光

装置から得られる目的波長以外の光を指します。迷光を規定しておかなければせっかく得たスペクトルの正しさが不透明となってしまいます。