制御・計測・センシング

駆動・機械要素・電子制御部品

産業別カテゴリ

電源・エネルギー・熱処理機器

安全・保護・環境対策

材料・素材・ケミカル

電気・電子部品

構造部品・締結要素

ソフトウェア・ネットワーク

サービス

その他

全てのカテゴリ

閲覧履歴

分光器のメーカー56社一覧や企業ランキングを掲載中!分光器関連企業の2025年6月注目ランキングは1位:オプトシリウス株式会社、2位:株式会社島津製作所、3位:朝日分光株式会社となっています。 分光器の概要、用途、原理もチェック!

分光器とは、様々な波長の光が混在した合成光の中から、測定対象とする波長の光の強度のみを測定するために、光の成分を分離する装置です。

最近では分離した光の検出器を一体化したものも多く、光の分離から検出機構までをまとめて分光器と呼ばれることもあります。

2025年6月の注目ランキングベスト9

| 順位 | 会社名 | クリックシェア |

|---|---|---|

| 1 | オプトシリウス株式会社 |

31.8%

|

| 2 | 株式会社島津製作所 |

22.7%

|

| 3 | 朝日分光株式会社 |

9.1%

|

| 4 | コニカミノルタジャパン株式会社 |

9.1%

|

| 5 | 株式会社ニコン |

9.1%

|

| 6 | レニショー株式会社 |

4.5%

|

| 7 | 株式会社クオリティデザイン |

4.5%

|

| 8 | 株式会社システムズエンジニアリング |

4.5%

|

| 9 | 日本分光株式会社 |

4.5%

|

株式会社島津製作所

1920人以上が見ています

最新の閲覧: 10時間前

返信のとても早い企業

100.0% 返答率

2.4時間 返答時間

SPG-120シリーズは、システムの構築や組換えが容易なモノクロメータです。手動で波長を設定できるSPG-120とPCで高速波長駆動できるSPG-1...

6種類の品番

株式会社東京インスツルメンツ

160人以上が見ています

最新の閲覧: 11時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

23.3時間 返答時間

■超高分解能ファイバー小型分光器 HORNET 製品概要 超高分解能ファイバー小型分光器 "HORNET™" (LightMachinery社製) は、手のひらサイ...

オーシャンフォトニクス株式会社

170人以上が見ています

最新の閲覧: 4時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

18.5時間 返答時間

■概要 Ocean HR6分光器は、裏面入射型の2D CCDを採用し、特にUV域での感度が向上したファイバ入力式のUV高感度・高分解能マルチチャンネ...

株式会社オプター

290人以上が見ています

最新の閲覧: 11時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

12.4時間 返答時間

■廉価・小型分光器 ART Spectoroscope ART SpectoroscopeはNMOSイメージセンサーと光ファイバーセンサーを用いた小型NIR分光器です。光...

オプトシリウス株式会社

500人以上が見ています

最新の閲覧: 9時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

13.7時間 返答時間

Ocean STは超小型サイズを実現しながら優れたUVレスポンス (185-650 nm) 、高速スペクトル取り込み、高いS/N比性能を兼ね備えた分光器で...

3種類の品番

株式会社日本レーザー

470人以上が見ています

最新の閲覧: 11時間前

返信の比較的早い企業

5.0 会社レビュー

100.0% 返答率

15.1時間 返答時間

超小型ファイバ分光器。手のひらサイズで低価格・高コストパフォーマンス。高性能、高感度の新シリーズ発売 (YSM-8103シリーズ / YSM-81...

2種類の品番

テレダイン・ジャパン株式会社(テレダイン・レクロイ)

1290人以上が見ています

最新の閲覧: 3分前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

20.5時間 返答時間

■究極のイメージクオリティー ON-AXISトリプルグレーティング IsoPlaneシリーズはあらゆる収差を克服しグレーティングを含めたすべての...

3種類の品番

株式会社光洋

180人以上が見ています

最新の閲覧: 3時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

29.0時間 返答時間

波長域400~700nm、教室で炎やガススペクトル管の波長を見るのには最適な簡易型スペクトロスコープ この分光器は細いスリットが光の導...

ND精工株式会社

820人以上が見ています

最新の閲覧: 15時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

33.4時間 返答時間

分光器OCM510シリーズは、光源の質と量を高精度測定する最適な分光測光装置です。 ■概要 本分光測光装置OCM-510は、高性能なツェルニタ...

4種類の品番

株式会社クオリティデザイン

670人以上が見ています

最新の閲覧: 20時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

24.7時間 返答時間

■光損失が少ない透過型体積位相ホログラフィーグレーディングを光学設計技術でf値1.3の明分光を実現 Wasatch Photonics社の小型レーザー...

5種類の品番

アルバック販売株式会社

210人以上が見ています

最新の閲覧: 8時間前

100.0% 返答率

239.7時間 返答時間

■概要 本イオン銃は、ICF70取付のコンパクトなイオン銃でありながら、最大10 μAのビーム電流、150 μm以下のビーム径、2 mA/cm2以上の最...

株式会社ラムダビジョン

310人以上が見ています

最新の閲覧: 3時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

20.6時間 返答時間

SA-100Aは国産低価格分光器として開発されました。低価格でありながら、紫外220nm~近赤外1,000nmまで計測可能な分光器です。

株式会社東京インスツルメンツ

170人以上が見ています

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

23.3時間 返答時間

■ポータブル分光測色計 ・物体の色彩測定、塗料・インクの開発、食品油脂類や化成品の色管理 ・色パラメーター (CIE L*a*b*、RGB) 色相...

オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社

370人以上が見ています

最新の閲覧: 18時間前

返信の比較的早い企業

5.0 会社レビュー

100.0% 返答率

24.0時間 返答時間

■概要 Andorの分光器ファミリーは、ツェルニー・ターナ型、エシェル型、または透過型光学設計をベースにしており、お客様の実験要件に最...

2種類の品番

仁木工芸株式会社

140人以上が見ています

最新の閲覧: 10時間前

返信の比較的早い企業

5.0 会社レビュー

100.0% 返答率

21.6時間 返答時間

ドイツ・AXO社はX線用高性能高反射率多層膜ミラーを製造しております。 BASSYIIではその性能に高い評価を得ています。 大型放射光施設の...

リツー応用光学株式会社

40人以上が見ています

最新の閲覧: 1日前

■OEM、研究用に 当社の回折格子分光器は大学、工専、研究所やメーカーのOEM用途など幅広く使われております。その他、分光器周辺機器の...

株式会社日本レーザー

660人以上が見ています

最新の閲覧: 6時間前

返信の比較的早い企業

5.0 会社レビュー

100.0% 返答率

15.1時間 返答時間

超小型ファイバ分光器。手のひらサイズで低価格・高コストパフォーマンス。高性能、高感度の新シリーズ発売 (YSM-8103シリーズ / YSM-81...

10種類の品番

シャランインスツルメンツ株式会社

490人以上が見ています

最新の閲覧: 5時間前

チャンネルカットモノクロメータは、第1結晶と第2結晶が一体の結晶からできている分光器です。当社では、これまで様々なタイプのチャン...

5種類の品番

株式会社ルシール

210人以上が見ています

0.0% 返答率

100.0時間 返答時間

最新モデル180i/320iは低価格のツェルニターナ型イメージング分光器です。非点収差補正によりCCDを用いたマルチトラックのリアルタイム...

株式会社豊伸電子

220人以上が見ています

■特長 ・コンピュータ解析を瞬時に行える発光分光分析用の分光器 ・ツェルニターナ型のCCD (MOS) 一体型の小型軽量タイプ ・PC用I/Fボー...

入江株式会社

160人以上が見ています

返信の早い企業

4.5 会社レビュー

100.0% 返答率

11.6時間 返答時間

■特徴 ・コンパクトサイズ 134mm x 83mm x 83mm ・RS232 インターフェイス ・2枚組グレーティングタレット:広帯域波長をカバー ・工場...

株式会社東京インスツルメンツ

220人以上が見ています

最新の閲覧: 15時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

23.3時間 返答時間

■ポータブル分光放射照度計 ・照明・LED・ディスプレイ開発、植物工場での照明検査、屋外測定対応 ・放射照度・照度・PAR光合成有効放射...

オーシャンフォトニクス株式会社

150人以上が見ています

最新の閲覧: 1日前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

18.5時間 返答時間

■概要 OceanHR4はオーシャンオプティクス社製の高分解能マルチチャンネル分光器です。線幅の狭いレーザモニタやプラズマの発光測定など...

入江株式会社

200人以上が見ています

最新の閲覧: 5時間前

返信の早い企業

4.5 会社レビュー

100.0% 返答率

11.6時間 返答時間

■特徴 ・コンパクト サイズ 134mm x 159mm x 83mm ・RS232駆動 ・ダブル グレーティング タレット (2枚組み込み可) 広帯域波長をカバー...

株式会社ラムダビジョン

260人以上が見ています

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

20.6時間 返答時間

SA-100Wは国産低価格分光器として開発されました。低価格でありながら、紫外220nm~近赤外1,000nmまで計測可能な分光器で、透過/反射計...

オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社

320人以上が見ています

最新の閲覧: 1日前

返信の比較的早い企業

5.0 会社レビュー

100.0% 返答率

24.0時間 返答時間

■概要 ・AndorのMechelle ME5000分光器は、1回のデータ取得で広波長範囲 (200~975nm) をカバーするように設計されています。 ・可動部...

株式会社日本レーザー

250人以上が見ています

返信の比較的早い企業

5.0 会社レビュー

100.0% 返答率

15.1時間 返答時間

超小型ファイバ分光器。手のひらサイズで低価格・高コストパフォーマンス。高性能、高感度の新シリーズ発売 (YSM-8103シリーズ / YSM-81...

2種類の品番

テレダイン・ジャパン株式会社(テレダイン・レクロイ)

1540人以上が見ています

最新の閲覧: 1時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

20.5時間 返答時間

■スペクトラプロシリーズ、スペクトラプロHRSシリーズ CCDカメラ用に設計された、優れた補正イメージング光学機器です。グレーティング...

4種類の品番

テレダイン・ジャパン株式会社(テレダイン・レクロイ)

640人以上が見ています

最新の閲覧: 15時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

20.5時間 返答時間

CCD素子の全エリアを無収差で測定できます。イメージング、顕微分光測定に最適です。オプションのファイバー、組立光学系ブロック、励起...

2種類の品番

株式会社東京インスツルメンツ

230人以上が見ています

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

23.3時間 返答時間

特注システム|簡易蛍光スペクトル/寿命測定システム ■低価格で蛍光スペクトル&燐光寿命測定が可能、プローブでのポータブル測定にも対...

検索結果 212件 (1ページ/6ページ)

分光器とは、様々な波長の光が混在した合成光の中から、測定対象とする波長の光の強度のみを測定するために、光の成分を分離する装置です。

最近では分離した光の検出器を一体化したものも多く、光の分離から検出機構までをまとめて分光器と呼ばれることもあります。

分光器は、反射光や透過光を問わず、また可視光のみならず電波から放射線に至るまで、原理的に様々な波長帯の光源(線源)を分光することができるため、あらゆる産業や研究場面で使用されます。

分析化学分野では、太陽光やプラズマ発光強度を測定するために用いられ、素材の反射率などの光学的性質を評価する場面でも用いられます。

また、レーザーなどの光源を使った製品検査ラインにおいて、反射光など任意の波長の検出をする品質管理ラインに意識せずとも組み込まれていることも多いです。

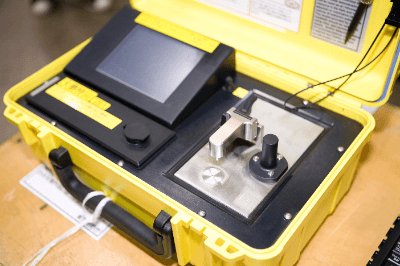

図1. 回折格子 反射型(左) / 分光器 回折格子型 (右)

一般に、光源を分光するには、まず光の整形が必要です。

スリットと呼ばれる隙間に光源を通すことで光の分解能を設定したのち、レンズやミラーで作られたコリメータにより光源を平行光化します。この平行光を分光素子に入射させることで分光が可能です。分光素子には、光の回折現象を利用した回折格子型か、光の屈折現象を利用したプリズム型があります。

回折格子型では、分光素子表面に一定の間隔で刻んだ回折格子による光の反射を利用して分光するため、回折パターンを変更することで検出できる光の波長と分解能が変化します。ここで、回折格子型分光器の原理について、図を用いて説明します。

回折格子には透過型と反射型がありますが、図1は、反射型の回折格子の概念図を表しています。さまざまな波長の光を含む光源(白色光)の平行光を回折格子に入射させると、複数のグレーティングすなわち格子状の構造部分(G1、G2...)のそれぞれの位置において、広い角度方向への反射光の回折が生じます。ここで光の干渉が起こり、各グレーティングに由来する反射光の光路差(dsinθ)が所定の条件(波長λの整数倍)を満たす角度(θ)方向に対して、特定の波長λのみが強められた単色光が出射します。

このようにして、回折格子によって、異なる波長が異なる角度に分散(虹状に分離)することになります(図2参照)。さらに図2に示したスリットを用いることで、分散した反射光のうち特定波長の単色光のみを取り出すことができます。以上が回折格子型分光器の原理となります。なお、回折格子を回転させれば、取り出す光の波長を変化させることも可能です。

検出器一体型の分光器を使用する場合には、測定した光源の波長について適切なものを選定する必要があります。

例えば、紫外線から近赤外線までの範囲の光源であれば、CCDでいいですが、それを超える長波長光源を検出するのであれば、InGaAs型の検出器が必要です。

また、測定原理でも述べたように、回折格子型の分光器は回折パターンにより検出できる波長がきまるため、目的の波長に適したものを選ぶ必要があります。

プリズム型はプリズムの性質によって分解能は決まりますが、光の強度ロスがないという特長があるため、用途によって使い分けるとよいでしょう。

分光器を使用した分析機器の使い方は、一般的に以下の流れとなります。

研究室で使用する高価なモノなら、マイケルソン干渉計と呼ばれる分光箇所で特定の光の波長を自動で検出します。持ち運び可能な小型機でも、物質を透過、反射した光を交換可能な分光器を通すことで、目的波長を検出できます。

得られた波長はセンサー(検出器)に入り、各波長ごとに信号として検出されます。この信号はスペクトルと呼ばれる波の波形に変換され、このスペクトルを解析することで、物質の状態を解析します。

分光器を使用した実験はいくつかありますが、測定する波長によって様々な例があります。

例えば短波長側から各波長域の実験例を見ていくと以下の通りとなります。

このように、分光器の波長域によって得られる情報は異なってきます。

分光器を使用する目的は、未知、もしくは既知の物質から情報を習得して、解析を行い物質の状態を特定することです。その解析に用いるのが、分光器から最終的に得られるスペクトルと呼ばれる波形図です。

分光器から得られるスペクトルには以下のような例があります。知りたい情報を最初に定義することで、適切な分光器を選択してスペクトルを習得することが重要になります。

参考文献

https://www.klv.co.jp/technology/spectrometer.html

https://www.mst.or.jp/method/tabid/1222/Default.aspx