制御・計測・センシング

駆動・機械要素・電子制御部品

産業別カテゴリ

電源・エネルギー・熱処理機器

安全・保護・環境対策

材料・素材・ケミカル

電気・電子部品

構造部品・締結要素

ソフトウェア・ネットワーク

サービス

その他

全てのカテゴリ

閲覧履歴

赤外分光光度計のメーカー26社一覧や企業ランキングを掲載中!赤外分光光度計関連企業の2025年6月注目ランキングは1位:株式会社島津製作所、2位:ブルカージャパン株式会社、3位:株式会社日立ハイテクネクサスとなっています。 赤外分光光度計の概要、用途、原理もチェック!

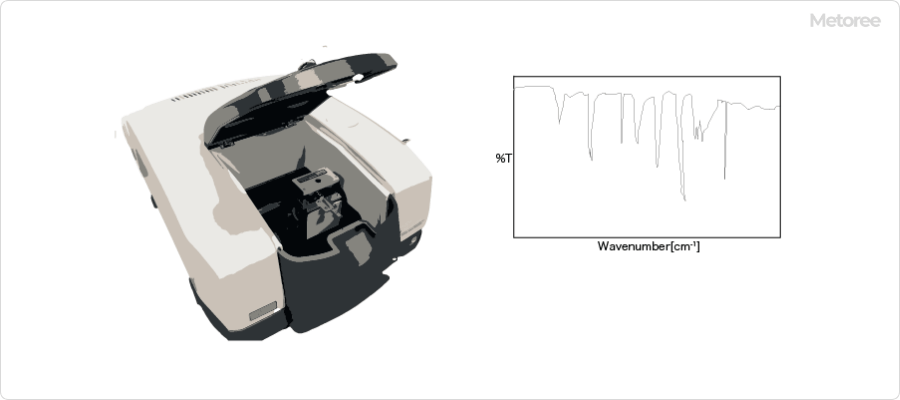

赤外分光光度計 (英: Infrared Spectrophotometer、略称: IR) とは、試料に赤外線を照射し、透過、反射した赤外線を検出する分析装置です。

試料の分子構造などに関する情報を得ることを目的に使用されます。装置の主な構成は、光源、分光部、試料部、検出器などです。分子に赤外線を照射すると、試料中の分子の振動や回転によって吸収が生じます。この吸収スペクトルは分子の構造によって異なっているため、分子構造に関する情報を得ることが可能です。

特に分子構造に含まれる官能基を特定する目的で使用されたり、試料の定性分析や定量分析に使用されます。非破壊で簡便に測定を行うことが可能で、粉末試料や薄膜など様々な材料に対応することができる手法です。

2025年6月の注目ランキングベスト10

| 順位 | 会社名 | クリックシェア |

|---|---|---|

| 1 | 株式会社島津製作所 |

19.2%

|

| 2 | ブルカージャパン株式会社 |

14.1%

|

| 3 | 株式会社日立ハイテクネクサス |

10.3%

|

| 4 | 日本分光株式会社 |

9.0%

|

| 5 | アジレントテクノロジー株式会社 |

9.0%

|

| 6 | サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 |

7.7%

|

| 7 | アイテック株式会社 |

6.4%

|

| 8 | 和研薬株式会社 |

6.4%

|

| 9 | 株式会社第一科学 |

3.8%

|

| 10 | 竹田理化工業株式会社 |

3.8%

|

項目別

使用用途

#成分分析

#材料評価

#構造解析

#品質管理

#化学反応解析

#環境分析

#医薬品開発

#食品検査

#表面分析

#有機化合物同定

波長範囲 nm

0 - 500

500 - 1,000

1,000 - 2,000

2,000 - 4,000

分解能 nm

0 - 1

1 - 5

5 - 10

測定波数範囲 cm-1

500 - 1,000

1,000 - 2,000

2,000 - 4,000

4,000 - 8,000

8,000 - 12,000

12,000 - 15,000

重量 kg

0 - 10

10 - 50

50 - 100

コスモトレーディング株式会社

350人以上が見ています

最新の閲覧: 6時間前

返信の比較的早い企業

4.0 会社レビュー

100.0% 返答率

22.2時間 返答時間

高精度光学計測や研究用の高ダイナミックレンジ (吸光度8A) ハイグレード UV/VIS/NIR分光光度計です。正確性、精度、再現性に優れていま...

日本分光株式会社

80人以上が見ています

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

24.3時間 返答時間

1954年日本初の赤外分光光度計DS-101を開発した東京教育大学附属光学研究所をルーツとする日本分光は、1958年の会社設立以来、先人達の...

大木理工機材株式会社

180人以上が見ています

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

14.3時間 返答時間

■概要 高ダイナミックレンジ (吸光度8A) の分光光度計です。正確性、精度、再現性に優れています。Snap-inアクセサリーは様々なアプリケ...

株式会社東京インスツルメンツ

240人以上が見ています

最新の閲覧: 1日前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

23.3時間 返答時間

■小型FT-IR分光器 製品概要 2~16μm対応モデル (液体窒素冷却) がリリースされました。 小型FT-IR分光器 (ARCOptix S.A社製) は、持ち...

日本分光株式会社

60人以上が見ています

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

24.3時間 返答時間

FT/IR-6Xおよび8X は、ハイグレードモデルのFTIRです。高S/N、高分解など優れた基本性能を備えています。また測定波数の拡張、真空測定...

日本分光株式会社

50人以上が見ています

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

24.3時間 返答時間

VIR-100/200/300は、小型化および軽量化を実現したポータブル型フーリエ変換分光光度計です。フレキシブルな光学系を活かして、各種測定...

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

130人以上が見ています

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

33.5時間 返答時間

■コンパクトFT-IRの最高峰へ パワフルなNicolet FT-IRの能力を継承し、さらにコンパクトなNicolet Summit FT-IR分光光度計は、これまで...

ブルカージャパン株式会社

620人以上が見ています

最新の閲覧: 6時間前

5.0 会社レビュー

100.0% 返答率

36.5時間 返答時間

■AFM 赤外分光分析システム 待望の新世代ナノスケール赤外分光システム Dimension IconIR 国内外での最多導入実績を誇るAFMのベストセラ...

4種類の品番

日本分光株式会社

30人以上が見ています

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

24.3時間 返答時間

ウェーハ中に不純物として含まれる酸素や炭素、窒素は、そのウェーハの性能に大きく影響を与えます。フーリエ変換型赤外分光光度計ウェ...

株式会社東京インスツルメンツ

180人以上が見ています

最新の閲覧: 22分前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

23.3時間 返答時間

■ファイバーマルチチャンネル近赤外小型分光器 ・InGaAs900~1,700 nmと900~2,500 nmの2タイプ。 ・持ち運び可能なコンパクトサイズ、...

三弘エマテック株式会社

360人以上が見ています

最新の閲覧: 5時間前

返信の比較的早い企業

5.0 会社レビュー

100.0% 返答率

26.0時間 返答時間

■特徴 ・機械特性、電気特性技術に加えナノスケール赤外分光分析が単一システムで実現 ・大型試料対応 ・ハイパフォーマンス10nm以下 ■...

日本分光株式会社

110人以上が見ています

最新の閲覧: 6時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

24.3時間 返答時間

紫外可視近赤外分光光度計V-700シリーズは高い評価を受けたV-600シリーズの後継機種としてデビューしました。多様なモデルをラインナッ...

サンカラー株式会社

320人以上が見ています

最新の閲覧: 7時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

15.2時間 返答時間

■セキュリティに特化 Datacolor 45IRは、セキュリティインク、保管文書、文書認証の配合計算と品質管理のための独自の3-in-1ソリューシ...

株式会社ユニソク

260人以上が見ています

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

22.9時間 返答時間

LSP-1000は、ナノ秒パルスレーザー励起による燐光寿命測定装置です。試料からの燐光減衰信号は、高速アンプ付き光検出器の出力をダイレ...

メトロームジャパン株式会社

150人以上が見ています

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

23.1時間 返答時間

■概要 最先端の近赤外分析計 (NIR) は、ラボでの簡単・迅速・効率的な品質管理とルーチン分析を実現します。FDA 21 CFR Part11準拠、固...

日本分光株式会社

40人以上が見ています

最新の閲覧: 1日前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

24.3時間 返答時間

自動絶対反射率測定システムは、試料への入射角を変化させながら、絶対反射率及び透過率を測定できます。太陽電池部材、半導体、薄膜、...

日本分光株式会社

40人以上が見ています

最新の閲覧: 4時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

24.3時間 返答時間

MSV-5500/5700/5800は、最小10µmΦでの分光透過率・分光反射率測定が可能な顕微分光光度計です。カセグレイン鏡の使用で広い波長範囲で色...

パーク・システムズ・ジャパン株式会社

350人以上が見ています

最新の閲覧: 3時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

26.4時間 返答時間

Park NX-IRは、ナノスケールの赤外線 (IR) 分光器と原子間力顕微鏡 (AFM) を一体化した、化学および材料の特性評価用の装置です。 Par...

日本分光株式会社

30人以上が見ています

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

24.3時間 返答時間

偏光フィルムは、液晶ディスプレイ (LCD) の一部であり、LCDの用途拡大・大型化に伴い、依然として需要の高い光学素材です。また、LCDは...

日本分光株式会社

40人以上が見ています

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

24.3時間 返答時間

ポータブル分光光度計MV-3000シリーズは、スペクトルを最短5msec毎に測定することができます。高速でスペクトルを測定することで、生産...

株式会社クオリティデザイン

600人以上が見ています

最新の閲覧: 1時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

24.7時間 返答時間

■特徴 ・圧倒的な⼩型サイズ ・40,000 時間以上の⻑光源寿命 ・解析モデルは CAMO Software 社 The UnscramblerX と完全連動 ・USP1119 ...

大木理工機材株式会社

190人以上が見ています

最新の閲覧: 1日前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

14.3時間 返答時間

■概要 今日の多忙な研究室や品質管理ラボでは、信頼性の高い結果を迅速に得ることが求められています。今日の多忙な研究室や、QA/QCラボ...

メトロームジャパン株式会社

180人以上が見ています

最新の閲覧: 6時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

23.1時間 返答時間

■概要 最先端の近赤外分析計 (NIR) は、ラボでの簡単・迅速・効率的な品質管理とルーチン分析を実現します。FDA 21 CFR Part11準拠、固...

フォス・ジャパン株式会社

40人以上が見ています

100.0% 返答率

99.8時間 返答時間

原料乳及び液体乳用オンライン型FT-IR成分測定装置。製造ラインからサンプルを引き込み各種成分を10秒毎に測定します。測定結果を製造設...

パーク・システムズ・ジャパン株式会社

330人以上が見ています

最新の閲覧: 20時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

26.4時間 返答時間

Park NX-IR R300は、300mmまでの半導体ウェハーに対応したナノスケール赤外分光システムです。化学特性情報だけでなく、半導体研究の機...

株式会社東京インスツルメンツ

240人以上が見ています

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

23.3時間 返答時間

■S2050型 中赤外分光器 製品概要 中赤外分光法は気体の分析だけでなく、液体や固体の非破壊分析など、工業や研究分野で幅広く利用されて...

メトロームジャパン株式会社

170人以上が見ています

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

23.1時間 返答時間

■概要 最先端の近赤外分析計 (NIR) は、ラボでの簡単・迅速・効率的な品質管理とルーチン分析を実現します。FDA 21 CFR Part11準拠、固...

メトロームジャパン株式会社

160人以上が見ています

最新の閲覧: 8時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

23.1時間 返答時間

■概要 固体/液体サンプル対応、品質管理向けの、FDA 21 CFR Part11に完全準拠したコンパクトNIR ■特長 DS2500アナライザーは、コンパク...

株式会社東京インスツルメンツ

190人以上が見ています

最新の閲覧: 1日前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

23.3時間 返答時間

■製品概要 小型FT-IR分光器 FTIR-OEMシリーズ (ARCOptix S.A社製) は、装置組込用・お客様のチャンバー実験系 などに対応することを目的...

株式会社東京インスツルメンツ

270人以上が見ています

最新の閲覧: 1時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

23.3時間 返答時間

■SFG (和周波発生) 分光システム ・非破壊・非接触で、表面・界面の (固体-液体-気体) の分子振動解析が可能 ・固体、液体、気体のあら...

検索結果 55件 (1ページ/2ページ)

赤外分光光度計 (英: Infrared Spectrophotometer、略称: IR) とは、試料に赤外線を照射し、透過、反射した赤外線を検出する分析装置です。

試料の分子構造などに関する情報を得ることを目的に使用されます。装置の主な構成は、光源、分光部、試料部、検出器などです。分子に赤外線を照射すると、試料中の分子の振動や回転によって吸収が生じます。この吸収スペクトルは分子の構造によって異なっているため、分子構造に関する情報を得ることが可能です。

特に分子構造に含まれる官能基を特定する目的で使用されたり、試料の定性分析や定量分析に使用されます。非破壊で簡便に測定を行うことが可能で、粉末試料や薄膜など様々な材料に対応することができる手法です。

赤外分光光度計 (IR) は有機化合物を取り扱う、薬学、農学、生物学、ガス分析、鑑識などの広い分野で使用されています。物質の定性分析や定量分析に利用される手法です。

主な用途の一つに、化合物の部分的な構造決定があります。官能基はそれぞれ固有の吸収を持ち、ピークがそれぞれほぼ一定の波数域 (特性吸収帯) に検出されることを利用したものです。

また、IRスペクトルは物質に固有な情報であるため、標準試料のスペクトルと、測定したスペクトルを照合することにより未知試料を同定する、という利用方法もあります。局所的に赤外線を照射できる顕微赤外分光光度計では、微量試料の測定や材料中の異物分析の特定が可能です。

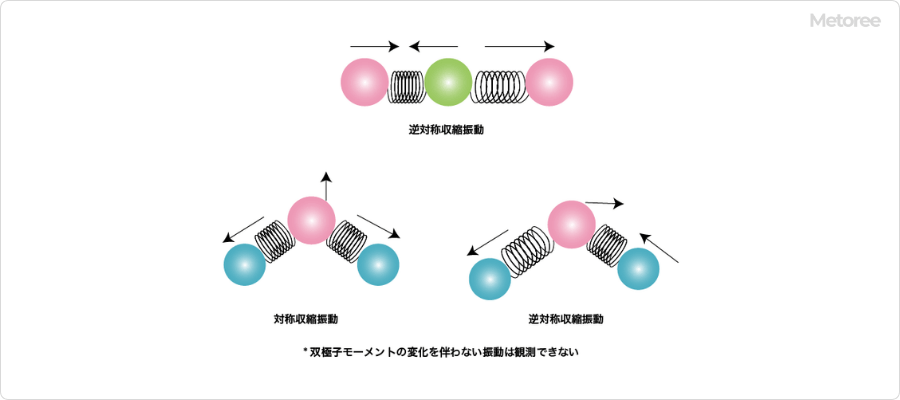

図2. 赤外吸収によって観測される分子の振動の例

赤外分光光度計で用いられている手法は、赤外分光法 (英:infrared spectroscopy, 略称:IR) と呼ばれる分析手法です。物質に赤外線 (2500~25000nm) を照射すると、分子の振動や回転などに基づいた吸収が起こります。

このとき、分子内の原子を繋ぐ結合部分は結合の種類によって異なった伸縮を示すため、その結果として吸収スペクトルも結合の種類によって異なります。これが、IRが官能基の構造決定に適している所以です。吸収された赤外線の波数を調べることで、官能基の種類を判別することができます。

検出器では、試料に吸収 (もしくは反射) されることにより、照射された赤外線からどの程度減少したか、を測定しています。これによって得られるIRスペクトル (赤外吸光スペクトル) は、照射した赤外線の波数 (単位の表記:cm-1、読み:カイザー) を横軸に、透過率%Tを縦軸にとります。

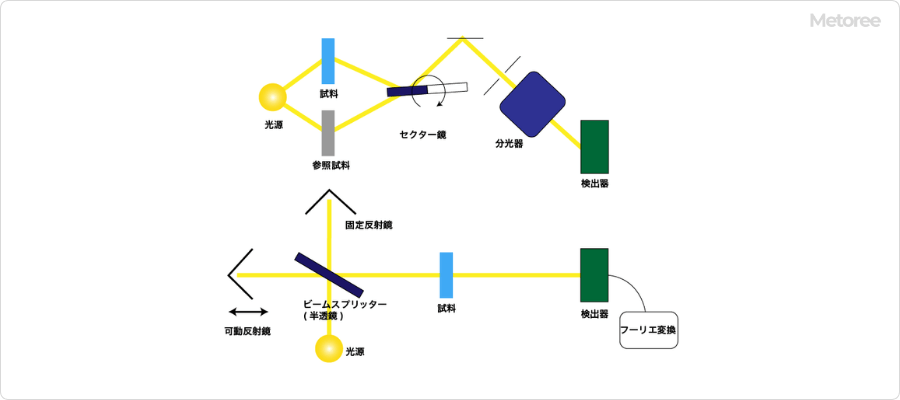

図3. 分散型IR (上) とFT-IR(下) の概略図

赤外分光光度計には、分散型とフーリエ変換型 (フーリエ変換赤外分光光度計 FT-IR) があります。

分散型では、分光器に回折格子を用い、試料を透過した後の光を分散させた後、各波長を順次検出器で検出します。

フーリエ変換型では、干渉計を用いて干渉波を作り、これを試料に照射します。非分散で全波長を同時に検出した後、コンピュータ上でフーリエ変換を行って各波長成分を計算する方法です。

一度にすべての波数で測定することが可能で、短時間で簡単に測定することができます。感度や分解能にも優れているため、現在はフーリエ変換型が赤外分光法の主流です。

分散型と比較してフーリエ変換型 (FT-IR) のメリットとして以下4点が挙げられます。

多波長同時検出

フーリエ変換型では移動鏡を動かすことでIRスペクトルが得られます。分散型のように回折格子を動かして多波長をスキャンする必要がなく、高速測定が可能です。

測定対象の数が多い場合や、積算をおおくかけてノイズを低減させたい場合には、FT-IRを使う方が時間効率が圧倒的に良くなります。加えて多波長を同時に測定できるため、波長ごとに時間的な変動が少ないとうメリットがあります。 (測定装置の温度ドリフトの低減)

SNRの向上

分散型ではスリットを用いますが、FT-IRではスリットを用いず、検出器にに到達するエネルギーが大きくなるため、SNRが向上します。

波数分解能が高い

波数分解能の高いスペクトルを測定するにはスリットを絞る必要のある分散型と異なり、FT-IRでは移動鏡の移動距離を伸ばすことで波数分解能を簡単に上げることが可能です。

測定波数域の拡張が可能

光源、ビームスプリッター、ディテクタ、窓板の交換により、遠赤外から可視域まで波数域を拡張可能です。

赤外分光光度計を用いて化合物同定を行う場合の大半は、透過法で分析します。透過法には、粉末状の試料をKBrプレートに挟み込んだり (KBrプレート法)、粉末化してKBr粉末と混ぜ合わせて錠剤状に固めたり (KBr錠剤法) するなどの調製法があります。

このように調製した測定試料に赤外線を照射し、透過した赤外光を分析します。吸湿性を有する試料の場合は、粉末化した試料と流動パラフィンを練り合わせ、ペースト上にしたものを窓板に塗布する方法があります (ヌジョール法)。高分子化合物など薄膜上の試料は、赤外光が試料を透過するため、直接赤外光を照射し、測定することが可能です。

また、調製法によっては、分析できない吸収体が存在するので注意が必要です。例えば、KBr錠剤法では、KBrの吸湿の影響により、OH基の吸収帯の評価は困難であり、ヌジョール法では流動パラフィンの吸収が出るため、該当吸収体の測定はできません。

参考文献

https://www.kobelcokaken.co.jp/tech_library/pdf/no06/b.pdf

https://www.jstage.jst.go.jp/article/shikizai1937/78/10/78_480/_pdf

http://www.jsir.org/wp/wp-content/uploads/2014/10/1995.12VOL.5NO.2_4.pdf

https://www.jstage.jst.go.jp/article/gomu/90/12/90_571/_pdf/-char/ja

https://www.jasco.co.jp/jpn/technique/internet-seminar/ftir/ftir2.html

https://co-labo-maker.com/equipment/733