タッチパネル用手袋とは

タッチパネル用手袋とは、着用したままタッチパネルを操作できる手袋です。

通常の手袋を着用していると、指先がスクリーンに触れてもタッチ操作が反応しないことがあります。それに対して、タッチパネル用手袋は導電性の素材を使用しているため、着用したままでスマートフォンやタブレットの画面を正確に操作することが可能です。

スマートフォンなどのタッチパネルには、主に感圧式と静電容量式の2種類があります。タッチパネル未対応の通常の手袋や軍手を着用していると電流が通らないため、静電容量式のタッチパネルを操作できません。

この課題の解決策として、タッチパネル用手袋には導電性の糸が用いられています。この工夫により、静電容量式のタイプのタッチパネルでも手袋を着用したままの操作が可能です。

タッチパネル用手袋の使用用途

タッチパネル用手袋は、さまざまな使用用途で便利です。以下にいくつかの主な使用用途を挙げます。

1. スマートフォン

寒い季節に通常の手袋を着用していると、指先の感度が低下してスマートフォンのタッチ操作が困難です。タッチパネル用手袋は導電性素材を使用しているため、手袋を着用したままでもスマートフォンを正確に操作できます。外出先でメッセージの送受信やウェブブラウジングを行いたいときに便利です。

2. アウトドア活動

登山やハイキングなどのアウトドア活動中でも、スマートフォンの操作が必要な場合があります。タッチパネル用手袋を使えば、寒さや風にさらされながらも手袋を脱ぐことなく、地図アプリやトレイルガイドを参照可能です。

3. ビジネス

ビジネスシーンでは、会議や商談中にスマートフォンを使用することがあります。タッチパネル用手袋を着用していれば、手袋を脱ぐことなくスマートフォンのプレゼンテーション資料を操作できるため、効率的なコミュニケーションが可能です。

4. 製造業

工場内での生産管理や監視のために、タッチパネルを使用することがあります。生産ラインの進捗状況や機器の操作をタッチスクリーンを介して行う際、タッチパネル用手袋を着用すれば清潔さを保ちながら操作が可能です。

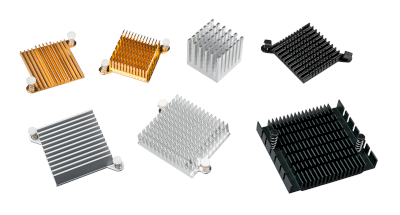

また、工場内において冷蔵室などの寒い場所での作業といった、手袋の装着が必要な作業工程でも使用されています。タッチパネル用手袋の中にはクリーンルームで使用可能な製品もあり、こうした製品は電子部品の組み立て工程などにも用いることが可能です。

タッチパネル用手袋の原理

タッチパネル用手袋の原理は、導電性素材を使用することにあります。これにより手袋を着用したままでも電流がタッチスクリーンに伝わり、操作を検知する仕組みです。タッチパネルには静電容量式と静電誘導式の2種類が存在します。

1. 静電容量式

静電容量式のタッチパネルはスクリーン上に薄い導電性の層を配置し、その上に保護ガラスやプラスチックなどの非導電性層が被せられています。この構造により、導電性の手袋を着用すれば、指の位置や触れた位置を検出ウすることが可能です。

2. 静電誘導方式

静電誘導方式のタッチパネルはスクリーン上に導電性の配線を配置し、その上に絶縁層が被せられています。この構造により、導電性素材の手袋であれば指の近くに静電場が形成され、指の位置を検出することが可能です。

タッチパネル用手袋の選び方

タッチパネル用手袋を選ぶ際に考慮すべき要因は、いくつかあります。

1. 素材

タッチパネル用手袋の素材は、指の導電性と快適性に影響を与えます。一般的には、導電性繊維や導電性インクが使用されることが多いです。

これらの素材は手袋の指先や指の腹部に配置され、タッチスクリーンとの接触時に電流を通すことで操作が可能です。

2. コーディング材

タッチパネル用手袋は、さまざまなタイプのタッチスクリーンに対応できるように設計されることがあります。製造業者はデバイスとの互換性を保つためにコーディング材を選びます。ニトリルゴムやポリウレタンでコーティングされた製品が多いです。

3. サイズ

サイズは非常に重要な要素です。手袋が正確なサイズでない場合は指先や手のひらの位置がずれてしまい、操作性が低下する可能性があります。適切なサイズを選ぶことで、手袋が手にぴったりとフィットし、指の動きを妨げることなく操作することが可能です。

4. 滑り止め

一部のタッチパネル用手袋には、指先や手のひらに滑り止めの材料が使用されている場合があります。これにより、滑りやすいデバイスを持つ際に手の安定性が向上し、落下や誤操作を防ぐことができます。滑り止めのデザインや材料も選ぶ際に検討するポイントです。

参考文献

https://www.jstage.jst.go.jp/article/gomu/84/8/84_8_256/_pdf/-char/en

https://www.tanimura.biz/catalog/smart_glove.html

https://www.tanimura.biz/catalog/conductive_glove.html