制御・計測・センシング

駆動・機械要素・電子制御部品

産業別カテゴリ

電源・エネルギー・熱処理機器

安全・保護・環境対策

材料・素材・ケミカル

電気・電子部品

構造部品・締結要素

ソフトウェア・ネットワーク

サービス

その他

全てのカテゴリ

閲覧履歴

厚み測定器のメーカー26社一覧や企業ランキングを掲載中!厚み測定器関連企業の2025年6月注目ランキングは1位:Micro-Epsilon Japan株式会社、2位:株式会社日本レーザー、3位:株式会社ミツトヨとなっています。 厚み測定器の概要、用途、原理もチェック!

厚み測定器とは、被測定物の厚みを測定するための機器です。

厚み測定器には被測定物に接触して厚みを測る接触タイプと、被測定物に接触せずに厚みを測る非接触タイプがあります。

2025年6月の注目ランキングベスト10

| 順位 | 会社名 | クリックシェア |

|---|---|---|

| 1 | Micro-Epsilon Japan株式会社 |

10.7%

|

| 2 | 株式会社日本レーザー |

7.6%

|

| 3 | 株式会社ミツトヨ |

7.6%

|

| 4 | 株式会社エビデント |

7.3%

|

| 5 | 大塚電子株式会社 |

6.7%

|

| 6 | シンワ測定株式会社 |

5.5%

|

| 7 | 新潟精機株式会社 |

5.2%

|

| 8 | オプトシリウス株式会社 |

4.6%

|

| 9 | 株式会社尾崎製作所 |

4.6%

|

| 10 | 株式会社大栄科学精器製作所 |

4.3%

|

株式会社尾崎製作所

30人以上が見ています

■特徴 ・ダイヤルシックスネゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できるハンディタイプの測定器で...

8種類の品番

株式会社エビデント

50人以上が見ています

最新の閲覧: 9時間前

返信のとても早い企業

100.0% 返答率

3.3時間 返答時間

39DL PLUS™ ゲージは、要求の厳しい用途向けの精密または腐食厚さゲージとして機能します。Wi-Fi®、Bluetooth®、USB、RS-232、および取...

株式会社ケツト科学研究所

560人以上が見ています

最新の閲覧: 1日前

返信の早い企業

100.0% 返答率

7.0時間 返答時間

プリンタ内蔵型の膜厚計です。測定したデータはその場で印字できますので、測定物や測定箇所に結果を貼付するなど、現場での膜厚管理を...

オガワ精機株式会社

320人以上が見ています

最新の閲覧: 1日前

返信の比較的早い企業

4.3 会社レビュー

100.0% 返答率

13.2時間 返答時間

工業製品の表面の膜加工に際して迅速に測定でき、適正な厚さを維持できます。 ■特徴 ・3つの校正モードを搭載、正確に膜厚を測定 ・高...

ダコタ・ジャパン株式会社

400人以上が見ています

最新の閲覧: 36分前

返信のとても早い企業

100.0% 返答率

0.1時間 返答時間

■概要 ・新設計のシグナルプロセッシング技術により圧倒的な高精度と測定範囲を実現 ・エントリーモデルの概念を変える超音波厚さ計 ■...

株式会社KJTD

680人以上が見ています

最新の閲覧: 3時間前

返信の比較的早い企業

5.0 会社レビュー

100.0% 返答率

28.1時間 返答時間

■高精度・ハイパフォーマンス オンライン検査対応 肉厚・内外径測定装置 HSC 308/308DM はマルチチャンネル型肉厚測定/内外径測定装置...

2種類の品番

ユニオン光学株式会社

320人以上が見ています

最新の閲覧: 9分前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

12.9時間 返答時間

■特徴 ・非接触で微小箇所の厚さが測定できます。 ・数ミクロンから10mmまでの厚さが測定できます。 ・X.Y.Zの測定が簡単にできます。 ...

コムス株式会社

340人以上が見ています

最新の閲覧: 1日前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

21.0時間 返答時間

■ウェハ厚み測定システム ウェハの厚み測定を非接触・高精度・簡便に行うことができるシステムです。専用ソフトによる簡単な設定で高精...

NVN株式会社

380人以上が見ています

最新の閲覧: 51分前

返信のとても早い企業

100.0% 返答率

2.2時間 返答時間

■非接触でも合金を問わない厚み計 VTLG レーザー光学式厚さ測定システムは、最高の精度と圧延機向けの設計を組み合わせています。 最小±...

株式会社ヤスオカ

530人以上が見ています

最新の閲覧: 1時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

22.8時間 返答時間

■ 高精度圧延の生命 精密走間測定器の設計・製造・販売 線材用の走間厚み幅測定器、板材用の板厚測定器の設計・製造・販売を行っていま...

株式会社オプトサイエンス

260人以上が見ています

最新の閲覧: 20時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

34.8時間 返答時間

顕微鏡タイプのイメージングエリプソメーターです。 通常のエリプソメーターよりもはるかに小さな領域内で画像内のすべてのポイントで屈...

東洋機械株式会社

130人以上が見ています

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

25.8時間 返答時間

単位面積重量、コーティング重量、厚さ、水分量など重要な工程パラメータを非接触、連続で、オンライン測定します。記録と制御も可能な...

株式会社日本レーザー

620人以上が見ています

最新の閲覧: 1日前

返信の比較的早い企業

5.0 会社レビュー

100.0% 返答率

15.1時間 返答時間

■R&D、製造向け 高精度・多層膜・非接触で厚み測定が可能な膜厚計 (厚み計) ・損傷や変形なしで、硬い材料や柔らかい透明な材料の厚さ...

6種類の品番

ポニー工業株式会社

210人以上が見ています

最新の閲覧: 16時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

25.4時間 返答時間

■概要 microPIMS®は、完全ワイヤレスで、非侵入タイプのコロージョン/エロ―ジョン超音波モニタリングシステムです。装置はバッテリー駆...

株式会社尾崎製作所

30人以上が見ています

■特徴 ・目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。 ・精密小物部品、フィルム、特殊繊維等の厚み測定に適した測定器です。測定範囲0~1...

3種類の品番

新日本通商株式会社

110人以上が見ています

最新の閲覧: 17時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

11.4時間 返答時間

■概要 軟X線 (軟エックス線) を利用した厚さ計 (膜厚計) です。 シート・板状の物体の厚さ・密度 (坪量) を非接触 (軟X線) で測定しま...

新潟精機株式会社

50人以上が見ています

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

33.8時間 返答時間

■特徴 ・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ・ハイスピード液晶で数字がすぐに表示されます。 ・プリセット機能付で...

トックス プレソテクニック株式会社

260人以上が見ています

最新の閲覧: 15時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

9.2時間 返答時間

これらのゲージを使用して、管理寸法X、すなわち、TOX®-接合やTOX®-クリンチリベット接合の残留底部厚さを測定できます。各種アナログお...

日本システムデザイン株式会社

160人以上が見ています

最新の閲覧: 3時間前

■概要 あらかじめ設定した製材規格サイズでサイズ検査の合否判定を自動化し、不良品の流出を防ぎます。レーザで“2mm秒毎”にスキャンする...

フジトク株式会社

360人以上が見ています

最新の閲覧: 15時間前

100.0% 返答率

56.6時間 返答時間

■概要 レーザー外形測定機 (非接触) は、高速走査のレーザー光線を利用して、外径や板幅、板と板とのすきまなどの寸法を精密 (ミクロン...

株式会社テクロック

160人以上が見ています

最新の閲覧: 19時間前

返信の早い企業

5.0 会社レビュー

100.0% 返答率

10.0時間 返答時間

■特長 ・最小表示量 :0.01mm ・保護等級 :IP67 ・ワイヤレス通信 :Bluetooth

株式会社全晴

180人以上が見ています

返信のとても早い企業

100.0% 返答率

4.8時間 返答時間

パネルと検具のスキを解決できる測定器です。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用に。先端が360°稼働できるアームタイプ、先端が平...

TP技研株式会社

160人以上が見ています

最新の閲覧: 12時間前

100.0% 返答率

38.0時間 返答時間

本器は塗り付けたウエット状の塗料層に垂直に当て、塗料の膜厚を測定する機器です。 ■目盛 25~25μm (25μm間隔) 、250~900μm (50μm間...

ダコタ・ジャパン株式会社

280人以上が見ています

最新の閲覧: 1日前

返信のとても早い企業

100.0% 返答率

0.1時間 返答時間

■概要 ・5段階の感度調整機能であらゆる測定物に対応 ・多彩な機能を搭載したミドルレンジの厚さ計 ・測定範囲:0.63mm~1,000mm (1m) ...

コムス株式会社

260人以上が見ています

最新の閲覧: 1日前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

21.0時間 返答時間

■非接触厚み測定システム レーザ変位センサを2台使用することにより、測定対象物を上下から挟み込み、非接触で厚みを測定するシステムで...

株式会社平泉洋行

240人以上が見ています

最新の閲覧: 21時間前

100.0% 返答率

41.7時間 返答時間

セルラー材料の密度、引張り強さ、引裂き強度、圧縮永久歪みのベースとなる厚さを正確に測定する試験機です。

株式会社ヤスオカ

420人以上が見ています

最新の閲覧: 20時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

22.8時間 返答時間

■ 高精度圧延の生命 精密走間測定器の設計・製造・販売 線材用の走間厚み幅測定器、板材用の板厚測定器の設計・製造・販売を行っていま...

株式会社マイクロ・システム

30人以上が見ています

■概要 待望のサブミクロン表示が標準装備。 ■主な特徴 フィルム、紙、布などの柔かい物の厚み測定では、条件設定や作業環境の取り決め...

株式会社白山システム

310人以上が見ています

最新の閲覧: 7時間前

■概要 手動、接触式の高精度厚さ計測器です。ウエハー、フィルム等が測定対象です。 ■特徴 ミクロン以下の精度をだすためには、測定対...

株式会社計測工業

70人以上が見ています

最新の閲覧: 1日前

概要 ■特徴 ・6CHUTヘッドを搭載し、連続肉厚測定を実現 ・過流式塗膜センサを搭載し、膜厚値を補正 ・高さ約10mmの溶接余盛の乗り越え...

検索結果 228件 (1ページ/5ページ)

厚み測定器とは、被測定物の厚みを測定するための機器です。

厚み測定器には被測定物に接触して厚みを測る接触タイプと、被測定物に接触せずに厚みを測る非接触タイプがあります。

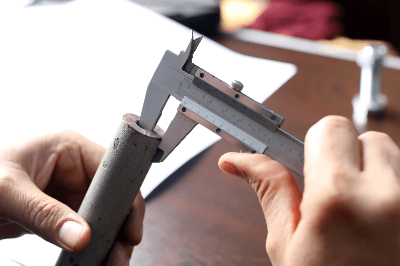

厚み測定器は被測定物の厚みを測る機器なので、様々なものの厚みの測定に使用されています。被測定物に接触して厚みを測る接触タイプとして代表的なのは、ノギスや超音波厚み測定器です。ノギスはパイプの肉厚などを測定し、超音波厚み計は挟み込めないもの、例えばタンクの腐食検査などに使用されています。

一方、被測定物に接触することなく厚みを測る非接触タイプとしては、赤外線式や放射線式のものが挙げられます。赤外線式は、プラスチックフィルムの厚さなどの測定に使用され、放射線式は、冷間圧延金属板の厚さ測定などに利用されています。

厚み測定器には、素早く測定できる接触タイプと、光を当てることで非破壊測定できる非接触タイプがあります。接触タイプの厚み測定器は被測定物に機器を直接当てて厚みを測定する機器で、測定器の基準面から被測定物までの距離の演算 (相対値測定)をおこなっています。一方の非接触タイプの厚み測定器は、被測定物に接触すること無く厚さを測定し、被測定物の表面と相対向する裏面へのアプローチによる差分の検出から演算 (絶対値測定)して算出する仕組みです。

厚み測定器には、接触タイプと非接触タイプがあります。

接触タイプの厚み測定器には、安価かつ手軽で目視しやすいなどのメリットがあります。しかし、接触することから、被測定物の破損や変形による誤差などに注意が必要です。この接触タイプの厚み測定器として代表的なノギスと超音波厚み測定器について解説します。

ノギス

長さや外径、内径、深さ、段差を測定できる部位を持つ測定器で、本尺、副尺と呼ばれる目盛がついています。アナログ、ダイヤル、デジタルのものがあり、値の確認が容易なデジタル式が広く普及しています。操作は簡単で、ジョウをスライドさせて開き、被測定物をゆっくり挟み込んで数値を確認するだけです。

超音波厚み測定器

超音波厚み測定器では、被測定物に超音波を照射し、超音波の伝播時間をもとに対象物の厚みを計算します。超音波は探触子 (プローブまたはトランスデューサー) から照射され、探触子を被測定物表面に接触させます。

そして、探触子から照射した超音波が被測定物の接触面と反対側の面で反射し、探触子に戻ってくるまでの伝播時間を計測して厚みを算出する仕組みです。厚みは以下の式で算出されます。

厚みd = 1/2 ×被測定物の音速c×伝播時間t

このとき、伝播時間tは往復の時間であるため、1/2を乗じて片道の時間、つまり被測定物の厚みが計算可能です。

非接触タイプの厚み測定器は、大掛かりな装置になりますが、被測定物を傷つけることなく測定出来るのがメリットです。非接触タイプの厚み測定器としては、赤外線式と放射線式およびレーザ変位センサ式があります。

赤外線式

赤外線式の厚み測定器は、赤外線が特定の物質を透過する性質を利用して絶対値としての厚みを測定する測定器です。被測定物に赤外光を照射すると、赤外線照射面と相対向する裏面でそれぞれ反射します。これらの反射光をプローブで受光し、反射光の時間差 (干渉差) から厚みを計算します。

放射線式

放射線式厚み測定器は、放射線が被測定物に吸収される量を測定して厚みを算出します。この吸収は被測定物の色調の影響を受けないことから、放射線式厚み測定器は多くの製品で使用されています。

放射線の種類としてはα線、β線、γ線、X線などがありますが、原理はすべて同じです。放射線を被測定物に照射し、物体への吸収量 (減衰量) を測定し、厚みに換算します。放射線の種類は、被測定物に応じて適したものが選択されます。各放射線源に適した材料は以下のとおりです。

レーザ変位センサ式

レーザ変位センサ式厚み測定器では、レーザ変位センサを1台若しくは2台使用して厚さを算出しています。1台のレーザ変位センサを用いた場合は、被測定物の表面と裏面の反射光の差から厚さを算出します。2台のレーザ変位センサを使用する場合は、被測定物を挟み込んで透過光の差により厚さを算出する仕組みです。

2台のレーザ変位センサを使用する場合には、挟み込んだレーザ変位センサの上下それぞれの基準面から被測定物表面までの距離を測定し、基準面間の距離から引くことで被測定物の厚みを算出しています。

厚みd=基準面間距離d0-(基準面上〜被測定物表面までの距離d1+基準面下〜被測定物表面までの距離d2)

超音波厚み測定器においては、ゼロ点・第1回底面エコー方式 (パルス・エコー方式) と多重エコー方式 (エコー・エコー方式) 、表面エコー・第1回底面エコー方式 (インターフェース・エコー方式) があります。それぞれ特徴が異なるため、被測定物に合わせてどの方式を選ぶかが重要です。最も一般的なのは、パルス・エコー方式 (ゼロ点・第1回底面エコー方式) で、被測定物の表面状態があまり良くない場合や厚物、湾曲部なども測定可能です。

なお、超音波厚み測定器は、超音波を利用するため、発泡スチロールのような超音波が通過できない気泡を含む素材や、超音波が減衰してしまい受信できないゴムなどは測定できません。

また、空気の層は音響抵抗を持ち、探触子と被測定物間の超音波の伝播を阻害します。このため、接触触媒 (カプラント) と呼ばれる専用の液体を探触子と被測定物の間に塗布し、空気の音響抵抗を極力無くす必要があります。

参考文献

https://www.jemima.or.jp/tech/6-04-02-01.html

https://www.jstage.jst.go.jp/article/sicejl1962/12/9/12_9_709/_pdf/-char/ja