光沢計

メーカー24社・40製品一覧 【2024年】

光沢計についての概要、用途、原理などをご説明します。また、光沢計のメーカー24社一覧や企業ランキングも掲載しておりますので是非ご覧ください。光沢計関連企業の2024年3月注目ランキングは1位:日本電色工業株式会社、2位:Elcometer株式会社、3位:株式会社堀場製作所となっています。

光沢計とは

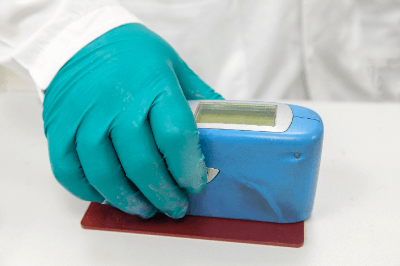

光沢計とは、物体の表面の光沢を測定する装置です。

別名グロスメーターといい、多くのメーカーでハンディタイプのものが販売されています。鏡面光沢度と呼ばれる正反射方向に反射される光の強さを測定する方法が代表的です。

製品の見た目の印象は、同じ色のものでも光沢が違うと印象や色味が変わって見えることがあるので、品質管理が難しいのです。しかし、光沢計を使うことで物体の表面をのつや、輝きをのような人間の感じる知覚を物理的に定量化することができます。

光沢計の使用用途

光沢計は塗膜、めっき皮膜、プラスチック、ほうろう、タイル、紙などの多くの素材の表面測定に使われますが、表面が平滑でないものやメタリック塗膜の表面には適していません。屈折率n=1.567のガラスの反射光を基準として試料の反射光との比で示し、Gs(θ)で示されます。

θは光の入射角を示し、20°・45°・60°・75°・85°がJISで規定されており、試料の表面によって反射角が異なります。記録方法についてJISで規定されている単位は%もしくは数値のみ、入射角を記録し、装置名を記載するように規定されているので、「Gs (60°) =42% ○○製○○形光沢度計」という形になります。

光沢計の原理

光沢計は平滑な試料面を0°とし、入射光をθ (= 20°・45°・60°・75°・85°) で偏光性のない光源から入射し、正規反射した反射光をθ’を測定します。光源から出た光はレンズの位置で焦点を結ぶように調整されたスリットを通り、レンズで焦点を結び試料に照射され、試料面で反射した光は反射光受光部のレンズとスリットを通り受光器に入ります。

光源ユニットと受光器ユニットは試料面に対し対象であり、入射角θから入射した光はθ’で受光されます。光沢計の校正は、屈折率n=1.567のガラスに対し各角度の反射光を100とする方法です。その後試料に測定器をあて測定すると校正したガラスとの比が出ます。

表面が平滑でつやがあるときは反射光は強くなりますが、表面が粗いときは入射光が物体表面で乱反射 (拡散反射) を起こし反射光が弱くなります。入射光が60°のとき70超えで高光沢、10-70で中光沢、10未満を低光沢あるいはつや消しとなります。

光沢計の種類

1. 60度光沢計

最も一般的な光沢計であり、60度の角度で光を反射させて光沢を測定します。一般的に、塗料、プラスチック、皮革、紙などの表面の光沢を測定するのに使用されます。

2. 20度光沢計

主に鏡面仕上げなどの非常に高い光沢を持つ表面の測定に使用されます。20度の角度で光を反射させて光沢を測定します。

3. 85度光沢計

主にマットな表面や塗装の仕上げなど、光沢が低い表面の測定に使用されます。85度の角度で光を反射させて光沢を測定します。

4. 三角測色光沢計

光沢と同時に色の測定も行える光沢計です。表面の色と光沢の関係を評価することができます。

光沢計の選び方

光沢計を選ぶ際は、下記のポイントを確認する必要があります。

1. 測定範囲

光沢計は、測定できる光沢の範囲が異なる場合があります。使用する材料や製品の光沢の範囲に合わせて、適切な測定範囲を選ぶことが重要です。

2. 解像度

解像度は、光沢の微細な変化を検出する能力を示します。高い解像度の光沢計を選ぶと、より正確な結果が得られます。特に、微細な表面の変化や薄いコーティングの光沢測定には高い解像度が必要です。

3. 操作性

光沢計の使いやすさも重要なポイントです。操作パネルやボタンが直感的で分かりやすく、操作が簡単なモデルを選ぶと便利です。また、データの読み取りや保存方法も考慮し、後工程も考えた選定が必要です。

4. 機能性

光沢計にはさまざまな機能があります。必要な機能を選ぶことで、より便利に測定作業を行えます。例えば、統計データの取得やグラフ表示機能、複数の測定角度への対応など、特定の要件に合わせた機能を選ぶことができます。

5. メンテナンス性

光沢計は正確な測定結果を維持するために定期的なメンテナンスが必要です。メンテナンスの手間を考慮し、長期的な運用を見越して適切な機種を選ぶことが重要です。

参考文献

https://www.jstage.jst.go.jp/article/oubutsu1932/66/10/66_10_1067/_pdf

光沢計メーカー 24社

*一部商社などの取扱い企業なども含みます。

・複数機種を取扱い中。

製品をみる 会社サイトをみる

・40,000点の測定データーを測定日時毎に2,500バッチまで保存可能です

・傷が付きにくく、耐溶剤性に優れたLCDディスプレイです

・Bluetooth®搭載、専用アプリ(Elcomaster)で簡単に報告書を作成できます

製品をみる 会社サイトをみる

光沢計 2024年3月のメーカーランキング

*一部商社などの取扱い企業なども含みます2024年3月の注目ランキングベスト10

注目ランキング導出方法| 順位 | 会社名 | クリックシェア |

|---|---|---|

| 1 | 日本電色工業株式会社 |

25.0%

|

| 2 | Elcometer株式会社 |

12.5%

|

| 3 | 株式会社堀場製作所 |

11.3%

|

| 4 | 株式会社イチネンTASCO |

8.8%

|

| 5 | オーシャンフォトニクス株式会社 |

6.3%

|

| 6 | 株式会社サンコウ電子研究所 |

6.3%

|

| 7 | コニカミノルタジャパン株式会社 |

6.3%

|

| 8 | 株式会社村上色彩技術研究所 |

5.0%

|

| 9 | オガワ精機株式会社 |

3.8%

|

| 10 | 野村商事株式会社 |

2.5%

|

注目ランキング導出方法について

注目ランキングは、2024年3月の光沢計ページ内でのクリックシェアを基に算出しています。クリックシェアは、対象期間内の全企業の総クリック数を各企業のクリック数で割った値を指します。社員数の規模

- 堀場製作所: 8,432人

- コニカミノルタジャパン: 3,334人

- オーウエル: 646人

設立年の新しい会社

- Elcometer: 2011年

- メジャー: 2006年

- 京都玉崎: 2003年

歴史のある会社

- 池田理化: 1931年

- 西山製作所: 1934年

- アイジーティ・テスティングシステムズ: 1939年

光沢計注目ランキング

製品の閲覧数をもとに算出したランキング

電話番号不要

何社からも電話がかかってくる心配はありません

まとめて見積もり

複数社に何度も同じ内容を記入する必要はありません

返答率96%以上

96%以上の方がメーカーから返答を受け取っています

光沢計注目ランキング (対応の早い企業)

平均返答時間が24時間以内の企業の中での注目ランキング

電話番号不要

何社からも電話がかかってくる心配はありません

まとめて見積もり

複数社に何度も同じ内容を記入する必要はありません

返答率96%以上

96%以上の方がメーカーから返答を受け取っています

光沢計の製品 40点

40 点の製品がみつかりました

Elcometer株式会社

光沢度計 Elcometer 480

140人以上が見ています

最新の閲覧: 19時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

15.2時間 平均返答時間

■モデル Elcometer 480には、エントリーレベルのモデルB (測定角度60°のみ) と多機能型のモデルT (シングル、デュアル、トリプルアング...

4種類の品番

日本電色工業株式会社

ハンディ型光沢計 PG-Ⅱ/PG-ⅡM

250人以上が見ています

最新の閲覧: 4時間前

4.0 会社レビュー

返信の早い企業

100.0% 返答率

4.4時間 平均返答時間

PG-Ⅱ/ⅡMは、JIS・ISO、ASTM、DINなど各種工業規格の光沢度測定方法に準拠した、軽量・コンパクトで持ち運びが可能なハンディ型光沢計で...

2種類の品番

日本電色工業株式会社

光沢計 VG 8000

200人以上が見ています

最新の閲覧: 21時間前

4.0 会社レビュー

返信の早い企業

100.0% 返答率

4.4時間 平均返答時間

VG 8000は、「鏡面光沢度-測定方法 (JIS Z 8741) 」に準拠した平行光方式の光沢計です。1台で20°・45°・60°・75°・85°の5角度から選...

株式会社テツタニ

測定機器 光沢計/グロスメーター マイクログロスシリーズ 小口径 低光沢 高性能モデル

140人以上が見ています

最新の閲覧: 8時間前

100.0% 返答率

光沢計マイクロ-グロスは、単角度モデル3角度モデルの他、自動車内装計測向けSモデルや膜厚計搭載モデルなど幅広いラインナップ。国際規...

株式会社テツタニ

測定機器 光沢計/グロスメーター マイクログロスシリーズ 3角度モデル

130人以上が見ています

最新の閲覧: 3時間前

100.0% 返答率

光沢計マイクロ-グロスは、単角度モデル3角度モデルの他、自動車内装計測向けSモデルや膜厚計搭載モデルなど幅広いラインナップ。国際規...

3種類の品番

株式会社サンコウ電子研究所

「見た目」 の質を定量的に表示 光沢計 SG-6/SG-268

120人以上が見ています

最新の閲覧: 11時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

6.6時間 平均返答時間

この「光沢」を測定するには、製品の表面に一定の角度で一定の強さの光線を照射し、同じ角度で反射された光の量を観察します。この反射...

2種類の品番

株式会社テツタニ

測定機器 光沢計/グロスメーター マイクログロスシリーズ 小口径モデル

110人以上が見ています

100.0% 返答率

光沢計マイクロ-グロスは、単角度モデル3角度モデルの他、自動車内装計測向けSモデルや膜厚計搭載モデルなど幅広いラインナップ。国際規...

株式会社テツタニ

測定機器 光沢計/グロスメーター マイクログロスシリーズ 単角度モデル

100人以上が見ています

最新の閲覧: 13時間前

100.0% 返答率

光沢計マイクロ-グロスは、単角度モデル3角度モデルの他、自動車内装計測向けSモデルや膜厚計搭載モデルなど幅広いラインナップ。国際規...

5種類の品番

株式会社テツタニ

測定機器 光沢計/グロスメーター マイクログロスシリーズ 低光沢高性能モデル

90人以上が見ています

最新の閲覧: 8時間前

100.0% 返答率

光沢計マイクロ-グロスは、単角度モデル3角度モデルの他、自動車内装計測向けSモデルや膜厚計搭載モデルなど幅広いラインナップ。国際規...

コニカミノルタジャパン株式会社

光沢計 GMシリーズ

70人以上が見ています

最新の閲覧: 16時間前

■特長 ・測定角度はGM-268Aは20°、60°、85°、GM-60A/GM-60S/GM-60CTは60°のみです。 ・表示部にカラーLCDを搭載しているので、操作性や...

4種類の品番

株式会社村上色彩技術研究所

オンライン光沢計 GR-4/GR-2

40人以上が見ています

最新の閲覧: 2時間前

■概要 光沢監視装置GRシリーズは、シート上に連続して生産される検査対象物に、接触することなく表面の光沢を光学的に計測し、これを監...

6種類の品番

株式会社村上色彩技術研究所

携帯用光沢計

40人以上が見ています

最新の閲覧: 22時間前

■LED光源を採用した携帯用光沢計 国際線規格に準拠した携帯用小型光沢計です。光源にLEDを採用し、測定再現性の向上及びランプ消耗時間...

4種類の品番

株式会社村上色彩技術研究所

光沢計 GMX-102H1/GMX-203H1

30人以上が見ています

最新の閲覧: 19時間前

■小数点2桁表示で低グロス評価に最適 低グロス材 (特に60°光沢で0GU~10GU) の評価に最適な携帯用小型光沢計です。光源にはLEDランプを採...

2種類の品番

株式会社村上色彩技術研究所

精密光沢計 GM-26PRO

30人以上が見ています

最新の閲覧: 15時間前

■概要 True Gloss GM-26PROは、ISO,ASTM,JISなど国内外の規格に高水準で合致する"26°,60°用鏡面光沢計"です。本器は、高精度で測定でき...

2種類の品番

株式会社村上色彩技術研究所

像鮮明度光沢計 DGM-30

20人以上が見ています

最新の閲覧: 2時間前

ATSM E 430に準拠して設計製作された高光沢専用の測定器です。通常の光沢計では有意差の得難い鏡面性の高い物体 (非金属面・金属面・メ...

株式会社村上色彩技術研究所

微小面積光沢計 GM-26DS

10人以上が見ています

最新の閲覧: 20時間前

ISO、ASTM、TAPPOなど国内・国際規格に合致する微小面積光沢計です。特注仕様にて対応いたします。 (20°、60°に限る) ■用途 ゴムロー...

光沢計のカタログ 8件

Metoreeに登録されている光沢計が含まれるカタログ一覧です。無料で各社カタログを一括でダウンロードできるので、製品比較時に各社サイトで毎回情報を登録する手間を短縮することができます。

カタログを企業ごとに探す

- 全ての企業

- Elcometer

- 日本電色工業

- オガワ精機

- 九州計測器

- 村上色彩技術研究所

カタログを種類ごとに探す

- 全ての種類

- 製品個別カタログ

- 製品総合カタログ

- ノウハウカタログ

Elcometer株式会社

光沢計 Eclometer480 カタログ

カタログ概要

・シングル、デュアル、トリプルアングルの3機種を取り揃えています・40,000点の測定データーを測定日時毎に2,500バッチまで保存可能です・傷が付きにくく、...

タグ付けカテゴリ

光沢計2023年7月25日

日本電色工業株式会社

日本電色工業総合カタログ

カタログ概要

・分光測色計・色差計 色彩計・濁度計・ヘーズメーター・色度 濁度同時測定器 残留塩素 透視度 ・光沢計・石油製品色試験器・反射率計など専門メーカーと...

タグ付けカテゴリ

光沢計 透視度計 ヘーズメーター 分光測色計 +72023年3月1日

オガワ精機株式会社

OSK 97UH HP-300/HP-380 単角度/3角度光沢計

カタログ概要

ペンキ、ニス、印刷、インク、建築材、プラスチック、セラミック、人工皮革、など様々な物に適用されるポータブル光沢計。◎特徴◎自動校正、最大値、最小値、...

タグ付けカテゴリ

光沢計2024年2月13日

オガワ精機株式会社

OSK 97 DO CS-300S 光沢計(グロスメーター)

カタログ概要

ハンディでありながら大容量のバッテリーを装備した60°測定用ポータブル光沢計です。◎特徴◎・高い精度中国の現代計測および試験機器の国家重点研究所および教...

タグ付けカテゴリ

光沢計 グロスメーター2024年4月11日

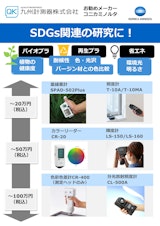

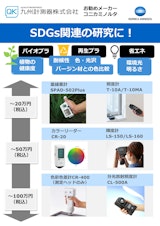

九州計測器株式会社

コニカミノルタジャパン SDGs関連の研究向け製品のご提案/九州計測器

カタログ概要

葉緑素量計測による植物の健康状態の確認/環境光の色味や照度、輝度の測定/化学品原料、農産物、人体の研究における色のチェック/塗装・樹脂品の耐候試験...

タグ付けカテゴリ

光沢計 照度計 分光放射計 葉緑素計 +22023年12月26日

株式会社村上色彩技術研究所

光沢計 GM-26PROシリーズ

カタログ概要

IS規格に準拠した卓上型の光沢計です。さまざまなサンプルの光沢値を高精度に測定することができます。卓上型だけでなく、・操作性に優れ、持ち運びも容易な...

タグ付けカテゴリ

光沢計 反射率計 光学測定器2024年2月2日

株式会社村上色彩技術研究所

インライン光沢計 GR-2

カタログ概要

インライン光沢計です。実際の生産ライン上で流れているフィルムなどシート状のサンプルのヘーズ値、透過率を非接触で測定することができます。製品を傷つけ...

タグ付けカテゴリ

光沢計 反射率計2024年2月2日

光沢計のカタログ8件分をまとめてダウンロードできます!お迷いの方は便利な無料の一括ダウンロード機能をご利用ください。

企業

Elcometer株式会社 日本電色工業株式会社 オガワ精機株式会社 九州計測器株式会社 株式会社村上色彩技術研究所光沢計の価格・相場

光沢計の平均価格

373,250 円

光沢計の最低価格

263,000 円

光沢計の最高価格

495,000 円

価格について: Metoreeに登録されている光沢計の製品40点の2024年4月27日時点での価格データを元に算出しています。