制御・計測・センシング

駆動・機械要素・電子制御部品

産業別カテゴリ

電源・エネルギー・熱処理機器

安全・保護・環境対策

材料・素材・ケミカル

電気・電子部品

構造部品・締結要素

ソフトウェア・ネットワーク

サービス

その他

全てのカテゴリ

閲覧履歴

比色計のメーカー9社一覧や企業ランキングを掲載中!比色計関連企業の2025年6月注目ランキングは1位:コニカミノルタジャパン株式会社となっています。 比色計の概要、用途、原理もチェック!

比色計とは、比色法が利用される計測機器の総称です。

ある一定の波長の光に対する透過率や吸収度を測定する分光光度計が、一般的に利用されています。比色法とは、さまざまな試験サンプルに特殊な試薬を加えて発色させ、その色自体の変化や色の濃さなどを比較し、濃度を測定する方法です。

水質調査においては、残留塩素濃度測定、pH測定、濁度測定、残留窒素測定、酸素濃度測定などに利用されています。そのほか、科学研究分野ではサンプルの精確な濃度決定に利用可能です。

2025年6月の注目ランキングベスト1

| 順位 | 会社名 | クリックシェア |

|---|---|---|

| 1 | コニカミノルタジャパン株式会社 |

100.0%

|

入江株式会社

230人以上が見ています

最新の閲覧: 2時間前

返信の早い企業

4.5 会社レビュー

100.0% 返答率

11.6時間 返答時間

■特長 小型でコストパフォーマンスに優れたシンプルなシングルビーム汎用比色計です。軽くて丈夫なハンディタイプ。電池仕様で屋外への...

株式会社セムコーポレーション

770人以上が見ています

最新の閲覧: 13時間前

返信の比較的早い企業

5.0 会社レビュー

100.0% 返答率

15.7時間 返答時間

■概要 ・残留塩素・pHの測定に。 ・プール用水、浴槽等の残留塩素、pH測定を容易に測定でき、コンパクトな携帯ケース付です。 ■特長 ・残留...

10種類の品番

Admesy Japan合同会社

310人以上が見ています

最新の閲覧: 10時間前

返信のとても早い企業

100.0% 返答率

1.6時間 返答時間

Titan (タイタン) は究極のイメージング比色計です。校正やフリッカー測定、V-Com調整用の比色計を内蔵し、Titanは、これら3つの別々の...

入江株式会社

220人以上が見ています

最新の閲覧: 1日前

返信の早い企業

4.5 会社レビュー

100.0% 返答率

11.6時間 返答時間

■特長 ・ワンプッシュで100%T (0.0Abs) 校正、0% (DARK) 校正が可能 ・マイコン補正により吸光度 (Abs) 2.5程度まで測定可能 ・USBシリ...

東京光電株式会社

10人以上が見ています

■ワンプッシュで100校正 ・外光を気にしないで使える ・標準10mm角セルのほか外径12φの透明パイプも利用可能 ・電源はACアダプタ、USB、...

入江株式会社

190人以上が見ています

最新の閲覧: 1日前

返信の早い企業

4.5 会社レビュー

100.0% 返答率

11.6時間 返答時間

■特長 ・ワンプッシュで100%T (0.0Abs) 校正、0% (DARK) 校正が可能 ・標準の10mm角セルのほか外径12φの試験管やフローセルも利用可能 ...

株式会社セントラル科学貿易

70人以上が見ています

100.0% 返答率

40.7時間 返答時間

■ラボラトリー用多項目水質計 ・10.1インチHDタッチスクリーンディスプレイ ・バーコード付自動キュベット検知 ・モノクロメータ採用 ・...

株式会社セコニック

490人以上が見ています

最新の閲覧: 7時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

25.7時間 返答時間

■産業用途に適した分光色彩照度計 スペクトロメーターC-7000は小型・軽量タイプで現場に持ち運び可能な分光式の色彩照度計です。心臓部...

株式会社セントラル科学貿易

80人以上が見ています

100.0% 返答率

40.7時間 返答時間

■概要 外部温度コントロール&キャリブレーションユニット:NANOCOLOR T-SET (型番 919917) と組み合わせることが出来ます。信頼性の高い...

東京光電株式会社

10人以上が見ています

■白濁液の濃度管理に最適。 ・外光を気にしないで使える ・標準の10mm角セルのほか外径12φの試験管やフローセルも利用可能 ・電源はACア...

株式会社セントラル科学貿易

70人以上が見ています

最新の閲覧: 25分前

100.0% 返答率

40.7時間 返答時間

■紫外可視水質計 NANOCOLOR Advanceはモノクロメータを搭載した可視分光光度計で、幅広い水質測定に対応します。都市排水、工場排水、飲...

コスモトレーディング株式会社

360人以上が見ています

最新の閲覧: 1時間前

返信の比較的早い企業

4.0 会社レビュー

100.0% 返答率

22.2時間 返答時間

高精度光学計測や研究用の高ダイナミックレンジ (吸光度8A) ハイグレード UV/VIS/NIR分光光度計です。正確性、精度、再現性に優れていま...

株式会社セントラル科学貿易

70人以上が見ています

最新の閲覧: 22時間前

100.0% 返答率

40.7時間 返答時間

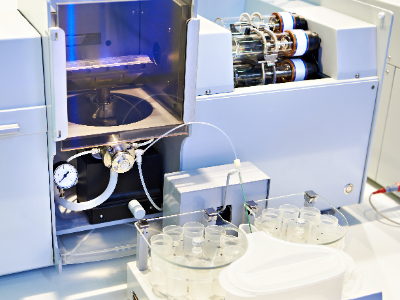

■加熱分解用 ヒーティングブロック ・高速COD測定用前処理 (30分) ・12本の16mmODガラスチューブの同時処理が可能 ・交換可能な保護カ...

オガワ精機株式会社

410人以上が見ています

最新の閲覧: 4時間前

返信の比較的早い企業

4.3 会社レビュー

100.0% 返答率

13.2時間 返答時間

NV500はシンプルな回転式ダイヤル操作により測定波長を設定できる4セルチェンジャー付き高精度シングルビーム可視分光光度計のベーシッ...

東京光電株式会社

10人以上が見ています

■特徴 ・コンパクト×ハイパフォーマンス ・シンプルで使いやすい ・ハイグレード「単波長フロータイプ比色計」 ・白濁液の濃度管理に最...

エンドレスハウザージャパン株式会社

280人以上が見ています

最新の閲覧: 1日前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

29.8時間 返答時間

飲用水および排水の監視とプロセス制御最適化用の比色システム ◾️アプリケーション Liquiline System CA80ALにより、飲用水および排水...

ムサシノ電子株式会社

600人以上が見ています

最新の閲覧: 1日前

返信のとても早い企業

5.0 会社レビュー

100.0% 返答率

3.1時間 返答時間

紫外線、可視光線、近赤外線に対応した顕微分光光度計。画像はニコン社製顕微鏡 Eclipse Ci-Lに搭載した際のものです。 ■特徴 ・場所を...

株式会社柳生商会

250人以上が見ています

最新の閲覧: 1日前

返信の早い企業

5.0 会社レビュー

100.0% 返答率

8.2時間 返答時間

■特長 ・シングルビームタイプで見やすいカラー液晶採用です。 ・操作しやすい日本語対応です。 ・4つのセルを搭載できます。 ・お求め...

サンカラー株式会社

310人以上が見ています

最新の閲覧: 1時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

15.2時間 返答時間

■信頼が高いポータブル測色機 新しいDatacolor CHECK3ポータブル分光光度計は、クラス最高レベルの測色性能の伝統を継承しています。 改...

株式会社セントラル科学貿易

140人以上が見ています

最新の閲覧: 13時間前

100.0% 返答率

40.7時間 返答時間

■概要 Ultrospec 10細胞濁度計は,600nmでの細胞懸濁液の濁度を測定します。小型で持ち運びが可能な本機は,大腸菌や酵母を含むさまざま...

東京光電株式会社

10人以上が見ています

小型でコストパフォーマンスに優れたシンプルなシングルビーム汎用比色計です。軽くて丈夫。ハンディタイプで、電池仕様ですから、屋外...

コスモトレーディング株式会社

350人以上が見ています

最新の閲覧: 1時間前

返信の比較的早い企業

4.0 会社レビュー

100.0% 返答率

22.2時間 返答時間

高精度光学計測や研究用の高ダイナミックレンジ (吸光度8A) ハイグレード UV/VIS/NIR分光光度計です。正確性、精度、再現性に優れていま...

株式会社ラムダビジョン

220人以上が見ています

最新の閲覧: 15時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

20.6時間 返答時間

SA-100VRは国産低価格分光器として開発されました。低価格でありながら、紫外220nm~近赤外1,650nmまで計測可能な分光器です。CCD検出器...

オガワ精機株式会社

310人以上が見ています

返信の比較的早い企業

4.3 会社レビュー

100.0% 返答率

13.2時間 返答時間

97NV560シングルビーム可視分光光度計は、安定性かつシンプルな構造で操作方法もワンタッチ設計です。 化学・生物学・環境保護・食品・...

株式会社柳生商会

260人以上が見ています

返信の早い企業

5.0 会社レビュー

100.0% 返答率

8.2時間 返答時間

■特長 ・D2/WIランプにモニターダブルビーム方式を組み合わせたコンパクトタイプです。 ・見やすい液晶画面とシンプルなボタン操作で操...

サンカラー株式会社

420人以上が見ています

最新の閲覧: 14時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

15.2時間 返答時間

■ポータブル機器でありながら机上で使用する据付型分光光度計の基準機グレードの性能 ・最高レベルの機器互換性 ・色と光沢の同時測定 ...

オガワ精機株式会社

770人以上が見ています

最新の閲覧: 2時間前

返信の比較的早い企業

4.3 会社レビュー

100.0% 返答率

13.2時間 返答時間

■特徴 ・高速スキャン–波長ドライブの速度は最大7,000nm/min。 ・ソフトを介し、測光測定、定量測定、スペクトルスキャン、3Dプレゼンテ...

2種類の品番

株式会社柳生商会

200人以上が見ています

最新の閲覧: 4時間前

返信の早い企業

5.0 会社レビュー

100.0% 返答率

8.2時間 返答時間

■特長 ・ランプを変更するときの光軸の再調整が不要です。 ・校正証明書付は検査証明書・校正証明書・トレサビリティ体系図付きです。 ...

サンカラー株式会社

330人以上が見ています

最新の閲覧: 2時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

15.2時間 返答時間

■セキュリティに特化 Datacolor 45IRは、セキュリティインク、保管文書、文書認証の配合計算と品質管理のための独自の3-in-1ソリューシ...

ハンナインスツルメンツ・ジャパン株式会社

490人以上が見ています

最新の閲覧: 18時間前

100.0% 返答率

258.4時間 返答時間

■用途 排水の分析 (COD、全窒素、亜硝酸、硝酸、アンモニア、アルカリ度など) 、クロロホルムの測定、酒類の吸光度、めっき処理液の分析...

検索結果 49件 (1ページ/2ページ)

比色計とは、比色法が利用される計測機器の総称です。

ある一定の波長の光に対する透過率や吸収度を測定する分光光度計が、一般的に利用されています。比色法とは、さまざまな試験サンプルに特殊な試薬を加えて発色させ、その色自体の変化や色の濃さなどを比較し、濃度を測定する方法です。

水質調査においては、残留塩素濃度測定、pH測定、濁度測定、残留窒素測定、酸素濃度測定などに利用されています。そのほか、科学研究分野ではサンプルの精確な濃度決定に利用可能です。

一般的な水質検査においては、採取された水に特殊試薬を加え発色させることで、下記の項目の精密測定に利用されています。

また、大気汚染調査においては、試験プローブを大気中にばく露した後一定量の水溶液で洗浄し、その溶液を比色検定することで、窒素酸化物や二酸化炭素濃度の測定が可能です。

比色計を用いた検定は水質調査のさまざまな項目や大気汚染調査などに利用されていますが、入射光の波長を適切に選択すれば、サンプル中の特定物質の濃度や量を決定することも可能です。

比色計は測定サンプルに光を入射し、サンプルを透過した光の強度を測定する構造です。あらかじめ標準試料となる溶液の透過光強度を測定し、次にサンプルの測定を行います。

両者の透過光強度の比をとることで測定値とし、比色計を利用して、サンプルの透過度、濁度、吸収度の測定が可能です。

比色計の中でも広く普及している分光光度計は、以下のもので構成されています。

研究用などの大型な機器の場合は、専用の解析ソフトを利用する場合があります。

物質の吸収または反射スペクトルを測定するための機器です。光源からの光を物質が吸収または反射し、その結果として生じるスペクトルを測定します。これにより、物質の色や化学的特性を分析することができます。

特定の波長の光を使用して、物質の色を測定する機器です。物質が光を吸収するか反射するかに基づいて、その色を定量化します。

色彩計、色度計、色差計とも呼ばれ、比較的簡易な測定を行うのに適しており、教育や品質管理の分野でよく使われます。

人間の視覚システムに基づいて設計された比色計で、人間の目と同様の感度を持つセンサーを使用して、物質の色を測定します。これにより、色の主要な特性であるRGB値やCIE色度座標などを計算できます。

専用の検査液を使用し、発色した色でpHを測定する比色計です。ガラス電極pHメーターと同等の精度で測定可能なものもあります。土壌や、水のpH測定によく利用されます。

ポータブル比色計は、小型、軽量で持ち運び可能な比色計です。さまざまな場所に持ち運べることから、多用途に利用するとできます。低価格で、利便性も高いことから現場作業に最適です。

一方で、小型であることから測定精度が劣る場合や測定可能範囲が狭い場合があります。また、屋外で利用するときは周囲の光により、測定値に影響が出る可能性が高いです。

比色計はサンプルに光を照射し、透過した光の強度を測定します。測定した強度は、ランバルトベールの公式を利用して計算することで、光の強度を表す無次元量である吸光度を求めることができます。

ランバルトベールの公式: A = - log10 (I1/I0) = ECl = εcl

参考文献

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kakyoshi/64/1/64_KJ00010235491/_pdf

https://axel.as-1.co.jp/asone/s/E0080300/

https://www.monotaro.com/k/store/%E6%AF%94%E8%89%B2%E8%A8%88/