制御・計測・センシング

駆動・機械要素・電子制御部品

産業別カテゴリ

電源・エネルギー・熱処理機器

安全・保護・環境対策

材料・素材・ケミカル

電気・電子部品

構造部品・締結要素

ソフトウェア・ネットワーク

サービス

その他

全てのカテゴリ

閲覧履歴

マイクロプロセッサのメーカー16社一覧や企業ランキングを掲載中!マイクロプロセッサ関連企業の2025年5月注目ランキングは1位:Texas instruments、2位:丸文株式会社、3位:Qualcomm Technologies, Inc.となっています。 マイクロプロセッサの概要、用途、原理もチェック!

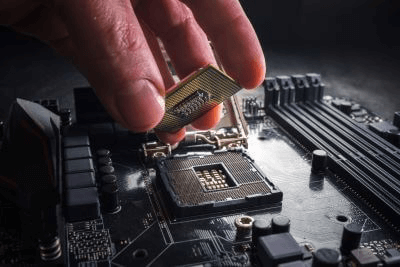

マイクロプロセッサとは、様々な演算処理や周辺機器の制御を行うコンピュータの頭脳になる半導体チップです。

1970年頃まではコンピュータの頭脳に当たる部分は複数の半導体チップで構成された大きなプリント基板で構成されていましたが、半導体の進歩によりワンチップ化が実現し1971年に最初のマイクロプロセッサが出荷されています。

コンピュータを構成する要素はマイクロプロセッサ以外にメモリやグラフィックス、HDDドライブユニット、イーサネット通信インターフェースなどの入出力装置に分類することができます。マイクロプロセッサが出始めた頃は、上記のマイクロプロセッサ以外の構成要素は別の半導体チップで提供されていて、これらを組み合わせてコンピュータを作っていました。

その後の半導体の微細加工の進展と高度化により、従来はマイクロプロセッサとは別チップだったメモリ、グラフィックスや各種インターフェース機能がマイクロプロセッサの内部に取り込まれ、機器の小型軽量化に大きく貢献しています。

2025年5月の注目ランキングベスト10

| 順位 | 会社名 | クリックシェア |

|---|---|---|

| 1 | Texas instruments |

20.8%

|

| 2 | 丸文株式会社 |

20.8%

|

| 3 | Qualcomm Technologies, Inc. |

12.5%

|

| 4 | セイコーエプソン株式会社 |

12.5%

|

| 5 | 東芝デバイス&ストレージ株式会社 |

8.3%

|

| 6 | STマイクロエレクトロニクス株式会社 |

8.3%

|

| 7 | NVIDIA Corporation |

4.2%

|

| 8 | インテル株式会社 |

4.2%

|

| 9 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 |

4.2%

|

| 10 | Broadcom Inc. |

4.2%

|

項目別

使用用途

#組込み制御

#コンピュータ

#産業機械

#ロボット制御

#セキュリティ機器

メインメモリ容量 GB

2 - 4

4 - 8

8 - 16

16 - 32

32 - 64

64 - 128

フラッシュROM容量 KB

1,024 - 16,000

動作周波数 MHz

300 - 2,000

2,000 - 3,000

4 点の製品がみつかりました

4 点の製品

株式会社ダックス

520人以上が見ています

最新の閲覧: 9時間前

100.0% 返答率

92.8時間 返答時間

低消費電力な第11世代インテル® Core™ iプロセッサー (Tiger Lake UP3) を搭載し、インテル® Iris® Xe グラフィクス内蔵により従来品に...

株式会社エヌ・エム・アール

350人以上が見ています

最新の閲覧: 12時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

16.5時間 返答時間

■特徴 ・3.5” SBC ,Intel® 6th/7th Generation ULT processor DDR4 SO-DIMM (オンボード メモリ、オプション) ・3つのディスプレイ ,VG...

株式会社ミッシュインターナショナル

270人以上が見ています

最新の閲覧: 18時間前

100.0% 返答率

36.2時間 返答時間

■概要 XPedite7683は、Intel Xeon D-1500ファミリーのCPUを搭載し、セキュリティを強化した3U OpenVPXタイプのCPUボードです。最大16個...

株式会社ミッシュインターナショナル

190人以上が見ています

最新の閲覧: 1時間前

100.0% 返答率

36.2時間 返答時間

■概要 XPedite7683は、Intel Xeon D-1500ファミリーのCPUを搭載し、セキュリティを強化した3U OpenVPXタイプのCPUボードです。最大16個...

マイクロプロセッサとは、様々な演算処理や周辺機器の制御を行うコンピュータの頭脳になる半導体チップです。

1970年頃まではコンピュータの頭脳に当たる部分は複数の半導体チップで構成された大きなプリント基板で構成されていましたが、半導体の進歩によりワンチップ化が実現し1971年に最初のマイクロプロセッサが出荷されています。

コンピュータを構成する要素はマイクロプロセッサ以外にメモリやグラフィックス、HDDドライブユニット、イーサネット通信インターフェースなどの入出力装置に分類することができます。マイクロプロセッサが出始めた頃は、上記のマイクロプロセッサ以外の構成要素は別の半導体チップで提供されていて、これらを組み合わせてコンピュータを作っていました。

その後の半導体の微細加工の進展と高度化により、従来はマイクロプロセッサとは別チップだったメモリ、グラフィックスや各種インターフェース機能がマイクロプロセッサの内部に取り込まれ、機器の小型軽量化に大きく貢献しています。

マイクロプロセッサは、演算や制御を必要とするほぼ全ての機器に使用されています。

コンピュータシステムではスーパーコンピュータから業務用高性能コンピュータや民生用コンピュータ、ノートPC、スマートフォンやタブレット端末に至るまで、規模の異なるマイクロプロセッサが搭載されています。

また、様々な民生用機器や業務用機器にも搭載されています。携帯電話やスマートフォン、テレビ、レコーダー、各種オーディオ機器、更に車やバイク、業務用の各種測定機器などです。これらに搭載されたマイクロプロセッサの多くは、シングルチップマイクロコンピュータとも呼ばれ、分野や用途に最適な周辺ハードウェア等も取り込み機器の小型化に貢献しています。

マイクロプロセッサは、メモリ上の命令を読みだして命令を解読し実行することで演算や制御を実行します。具体的には以下の動作を行います。

上記の1~4を繰り返すことで、例えば表計算や動画表示、室内の温度調整などを実行することができます。

マイクロプロセッサには以下の様に用途別に異なったモデルが提供されています。大きく分けてパソコン用と組込用に分けられます。

パソコン用は処理能力が高く、大容量のメモリにも対応しているため大きなアプリケーションやデータを処理することができます。また、Windowsを動作させれば多くのアプリケーションを利用して開発費用を抑えることができます。ただし、量産時のコストは組込用と比較すると高くなる傾向があります。

組込用はタイマー機能やADコンバータ、D/Aコンバータなど入出力機能も備わっていて比較的安価です。ただし、処理能力についてはパソコン用と比較すると低めになります。また、アプリケーションなどもそろっていないのでソフトウェア開発規模の見極めも必要となります。

マイクロプロセッサと類似するものとしてCPU (英: Central Processing Unit) があります。

基本的にはマイクロプロセッサとCPUは同じもので、コンピュータの中央部として処理をつかさどる役目を担います。CPUはマイクロプロセッサの定義である集積回路で作られたプロセッシングユニットに該当するため、マイクロプロセッサの一部と言えます。

歴史的には、コンピュータ技術の萌芽段階ではコンピュータが大型でCPUも多数のユニットから構成されていました。技術の発達に伴い、集積回路に集約したマイクロプロセッサが誕生し、それがCPUとして一般的に用いられるようになりました。ただし、コンピュータ関連ではGPUなど他のマイクロプロセッサも存在するため、CPUのことをマイクロプロセッサと呼ぶと誤解が生じます。そのため近年ではCPUと呼ぶことが一般的です。

マイクロプロセッサは規格によって一度の動作で処理できるデータ量が決まっています。当初は4bitしか処理できませんでしたが、近年では64bitが一般的となっています。

過去、Windowsなどのオペレーティングシステムでは32bitのマイクロプロセッサを前提として設計されていましたが、近年では64bitのオペレーティングシステムに移行が進んでいます。両者には互換性がないため、32bit向けに構築されたソフトウェアは64bitでは利用できません。そのため、移行には長い時間がかかりました。

また、マイクロプロセッサは内部でクロック信号と呼ばれる周期的な信号に従って動作するため、信号の周波数が高いほど高速に動作します。近年の製品では、GHzクラスで動作するマイクロプロセッサが一般的であり、これは毎秒10億回処理を行えることを意味します。

参考文献

https://www.tel.co.jp/museum/exhibition/principle/microprocessor.html

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/innovation/mpuworks.html

http://direct.pc-physics.com/cpu/cpu-microprocessor-difference.html

https://www.tel.co.jp/museum/exhibition/principle/microprocessor.html