位相差顕微鏡

メーカー6社一覧 【2024年】

位相差顕微鏡についての概要、用途、原理などをご説明します。また、位相差顕微鏡のメーカー6社一覧や企業ランキングも掲載しておりますので是非ご覧ください。位相差顕微鏡関連企業の2024年3月注目ランキングは1位:株式会社日本光器製作所、2位:有限会社アデント、3位:株式会社ピーテックとなっています。

1976年~2001年通産省(当初)工業技術院地質調査所勤務 北海道支所にて資源地質の研究に従事。2001年~2016年産業技術総合研究所の産学官連携コーディネータととして勤務し、ものづくり基盤技術支援室長などを併任。2004年~2016年R&Bパーク札幌大通

位相差顕微鏡とは

位相差顕微鏡とは、光学顕微鏡の1種で、光の位相差をコントラストに変換して観察する装置です。

通常の光学顕微鏡では、試料中の各部位がもつ光の反射スペクトルや吸収スペクトルの違いが明暗や色の違い (コントラスト) として観察されます。しかし、生体細胞や微生物、細菌などの無色透明に近い物質を観察する場合は、これらのコントラストがほとんど生じないため、形状などの情報を得ることができません。

無色透明の物質であっても、周囲と屈折率が異なれば、境界部で光の回折が生じます。位相差顕微鏡は、回折した光と物質中を直進した光の位相差を利用して明暗のコントラストをつけ、無色透明物質の観察を可能にしています。

位相差顕微鏡の使用用途

位相差顕微鏡は、生物学や医学分野において培養細胞の観察や臨床検査などに広く用いられています。歯科医院における歯周病細菌検査は、一般市民にとって身近な用途です。患者に自身の口腔細菌の様子を知ってもらうことで、口腔ケアに対するモチベーション向上に役立っています。

位相差顕微鏡を用いれば、試料を染色する手間がかからず、生きたままの細胞の観察が可能です。通常の光学顕微鏡で無色透明の細胞などを観察する場合、試料を染色して観察する手法が取られますが、この方法には染色の手間がかかることと、生体細胞が死滅してしまうという欠点があります。

そのほか、位相差顕微鏡は有害物質である石綿 (アスベスト) の分析にも有効です。「JIS A 1481」に石綿の分析に用いる複数の方法が公定法として定められています。その中の1つが、位相差顕微鏡下で特定の屈折率を持つ浸液中の結晶に偏光を照射し、発生する色により石綿かどうかを判定するという手法 (分散染色法) です。

位相差顕微鏡の原理

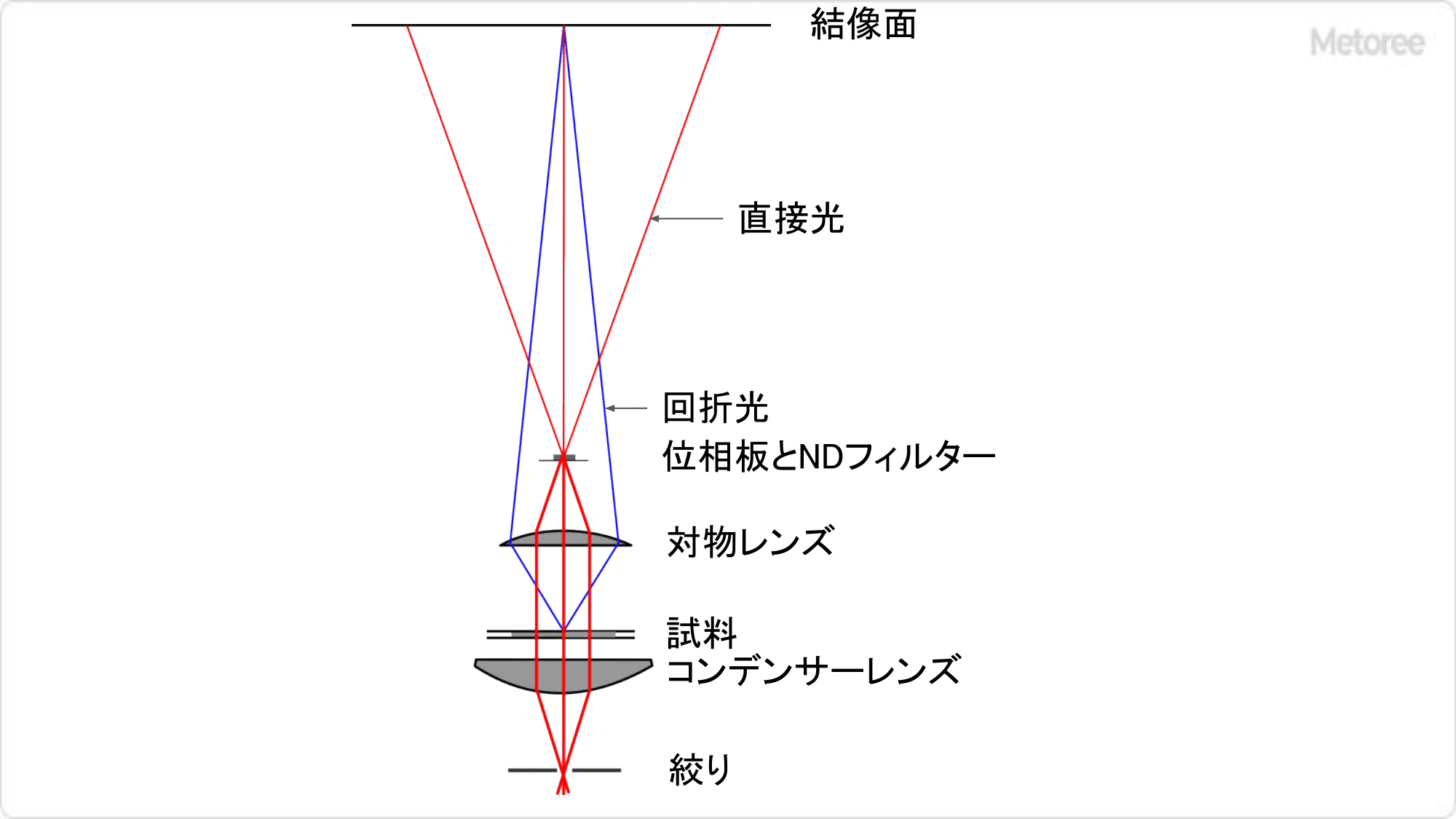

図1. 位相差顕微鏡の光学系

位相差顕微鏡では、対物レンズと像面との間の直接光が通る位置にのみ位相板 (Phase plate) を入れて、直接光の位相を 1/4λ 進めたり 1/4λ 遅らせたりします。同時に、リング状のNDフィルターと呼ばれるフィルターを入れて直接光の強さを弱めますが、回折光はその位相も明るさも変化させません。

これらの操作によって、直接光と回折光の位相差が 1/2λ もしくは0となり、干渉し合うことで明暗のコントラストが生まれます。

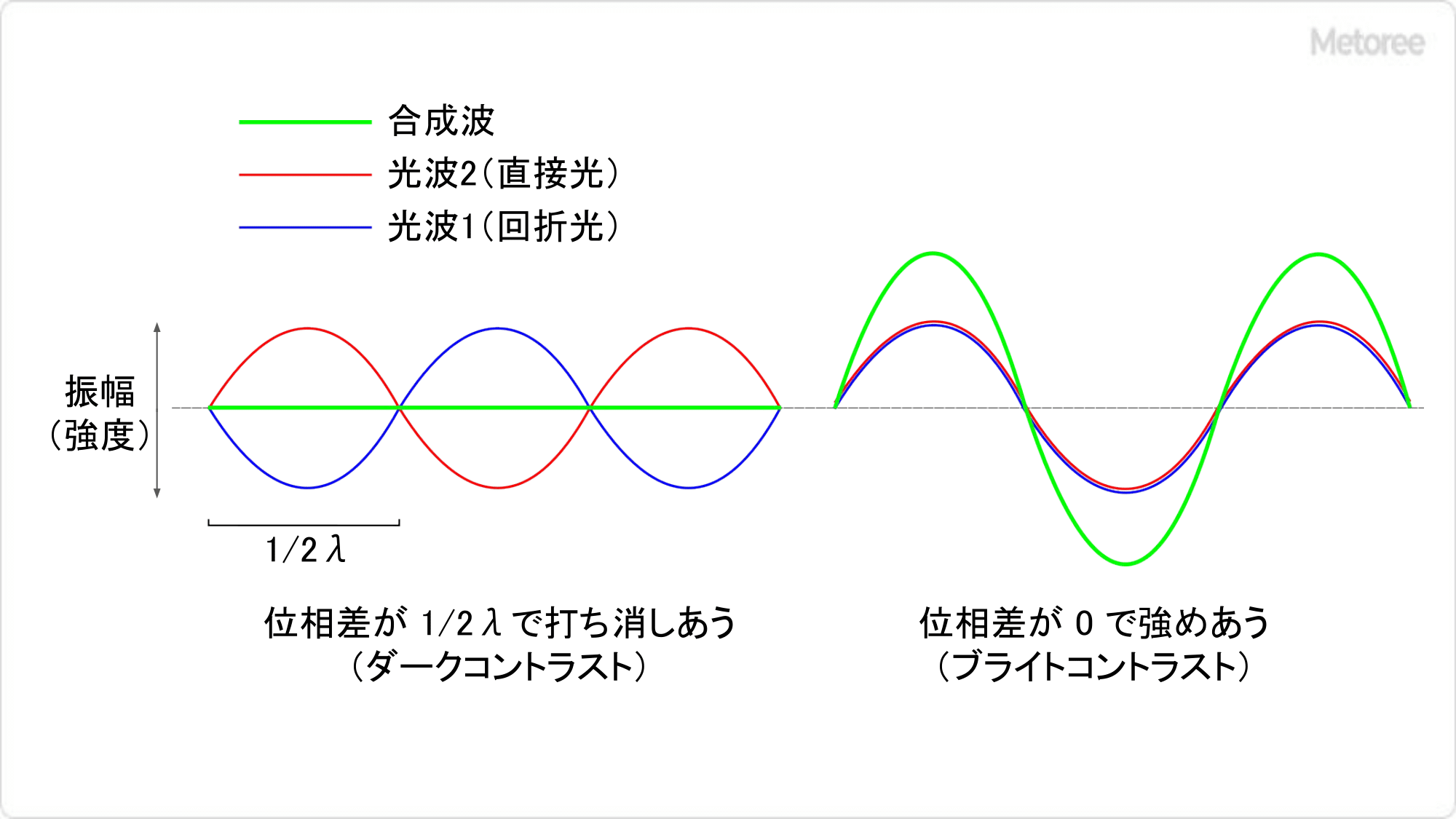

図2. 振幅をそろえた直接光と回折光の干渉

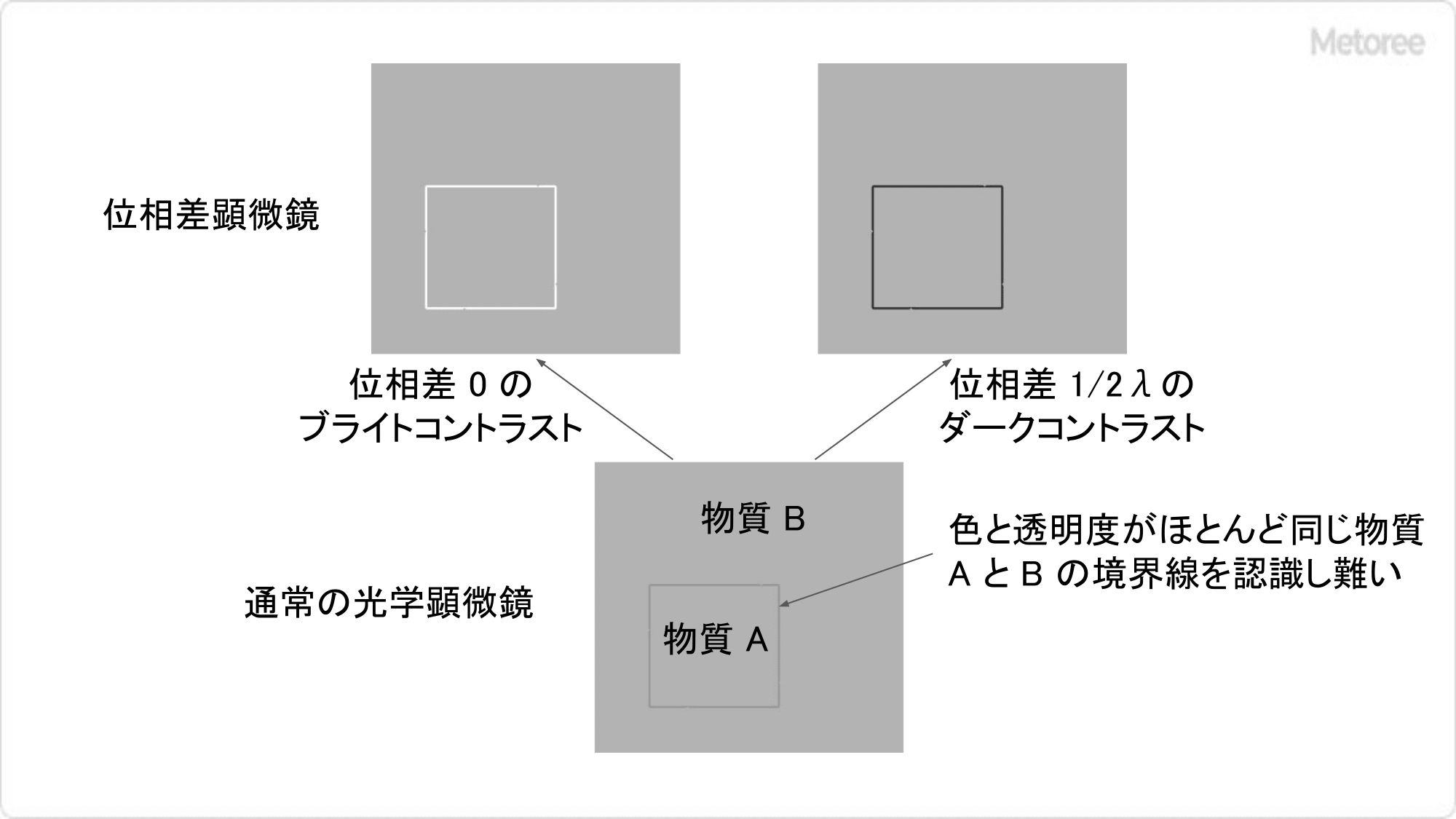

すなわち、回折光の発生する屈折率の急変部位は、位相差が 1/2λ のときは直接光と回折光が弱め合うよう干渉するため、暗く見えます。これがダークコントラストです。一方で、位相差が0のときは直接光と回折光が強め合うよう干渉するため、屈折率急変部位が明るく見えます。これがブライトコントラストです。

図3. ブライトコントラストとダークコントラスト

位相差顕微鏡のその他情報

1. 光学顕微鏡の問題点

通常の光学顕微鏡では、観察対象である物質を透過する光の強さ (振幅) と色 (波長) のどちらか、あるいは両方の違いによって、物質を識別することができます。そのため、例えば無色透明の物質Aと接する無色透明の物質Bを通常の光学顕微鏡で観察しても、両者の違いや境界を認識することは容易ではありません。

透過する光の強さと色に違いがなく、AとBの間にコントラストがつかないためです。しかし、物質AとBの屈折率が異なれば、両者の境界で光は試料内部を直進する直接光と、経路が変えられた回折光とに分かれます。回折光は屈折率が急に変化する部分で発生するので、試料中の各物質の境界形状や内部構造に関する情報を含んでいます。

ここで重要なことは、試料内を直進する直接光に対して、回折光は波長 (λ) の4分の1 (1/4λ) の遅れが生じることです。このような、波長の数分の1のずれを位相差といいます。回折光が発生したとしても、直接光と比較して微弱なので、位相差は微小です。

そのため、直接光と回折光を足し合わせた結像光は直接光とほぼ同じような波の形になり、通常の光学顕微鏡では明暗のコントラストは生じません。

2. 位相差顕微鏡と微分干渉顕微鏡の違い

光の干渉を利用してコントラストを得る顕微鏡としては、位相差顕微鏡のほかに微分干渉顕微鏡があります。微分干渉顕微鏡では試料に入射する光を僅かに経路のずれた2つの偏光に分離し、観察対象を通過後の2つの光を干渉させてコントラストを得ます。

不可能な無色透明な物質の観察ができるという点は、位相差顕微鏡と同じです。しかし、位相差顕微鏡では試料の屈折率が急変する部分にコントラストが付くのに対して、微分干渉顕微鏡では試料の厚さや屈折率に勾配がある部分にコントラストが付きます。

参考文献

https://www.jstage.jst.go.jp/article/oubutsu1932/60/10/60_10_1030/_pdf/-char/ja

https://www.microscope.healthcare.nikon.com/ja_JP/resources/basic-knowledge/observation/phase-contrast

https://www.jstage.jst.go.jp/article/perio1968/27/3/27_3_602/_pdf/-char/ja

https://www.olympus-lifescience.com/ja/support/learn/01/024/

http://www.jsac.or.jp/bunseki/pdf/bunseki2007/200704kaisetsu.PDF

https://asahigrp.co.jp/atr/?page_id=807

位相差顕微鏡メーカー 6社

*一部商社などの取扱い企業なども含みます。

位相差顕微鏡 2024年3月のメーカーランキング

*一部商社などの取扱い企業なども含みます2024年3月の注目ランキングベスト6

注目ランキング導出方法| 順位 | 会社名 | クリックシェア |

|---|---|---|

| 1 | 株式会社日本光器製作所 |

25.6%

|

| 2 | 有限会社アデント |

17.9%

|

| 3 | 株式会社ピーテック |

17.9%

|

| 4 | 有限会社高度技術研究所 |

12.8%

|

| 5 | 有限会社イポナコロジー |

12.8%

|

| 6 | メイジテクノ株式会社 |

12.8%

|

注目ランキング導出方法について

注目ランキングは、2024年3月の位相差顕微鏡ページ内でのクリックシェアを基に算出しています。クリックシェアは、対象期間内の全企業の総クリック数を各企業のクリック数で割った値を指します。社員数の規模

- メイジテクノ: 32人

- 日本光器製作所: 20人

設立年の新しい会社

- ピーテック: 2003年

- イポナコロジー: 2000年

- 高度技術研究所: 1996年

歴史のある会社

- 日本光器製作所: 1968年

- メイジテクノ: 1975年

- 高度技術研究所: 1996年

位相差顕微鏡の製品 4点

4 点の製品がみつかりました

株式会社佐藤商事

位相差・明視野・暗視野観察を簡単切り替え 研究用顕微鏡 JB-383PH (生物顕微鏡・位相差顕微鏡・暗視野顕微鏡)

170人以上が見ています

最新の閲覧: 21時間前

100.0% 返答率

位相差、明視野、暗視野観察を簡単切り替え ■観察モード:手元のレバーひとつで位相差、明視野、暗視野を切り替え ・位相差:微小な無...

3種類の品番

株式会社佐藤商事

抜群の操作性 位相差顕微鏡 P-SCOPE Pro (口腔内細菌/歯周病菌/歯科医院用)

130人以上が見ています

最新の閲覧: 23時間前

100.0% 返答率

高輝度LED採用で驚きの鮮明画像 ■特徴 ・頑強なボディ ・簡単操作 ・小型軽量ながら群を抜く操作性&超高画質 ・総合倍率5,800倍 (29イ...