全てのカテゴリ

閲覧履歴

フェライトについての概要、用途、原理などをご説明します。また、フェライトのメーカー17社一覧や企業ランキングも掲載しておりますので是非ご覧ください。フェライト関連企業の2024年6月注目ランキングは1位:United Electronics Cenxi Co., Ltd.、2位:株式会社メイト、3位:NJコンポーネント株式会社となっています。

フェライトと関連するカテゴリ

1987年~1991年昭和電線電纜勤務 高分子材料研究室にて電線の被覆材の研究に従事1991年~1997年小池国際特許事務所にてパテントエンジニアとして勤務1997年~2005年GE横河メディカルシステムにて知財部員として勤務現在、ライターとして活動

フェライトとは、酸化鉄を主成分とするセラミックで、磁性材料として利用されています。セラミックなので金属磁性体に比べると電気抵抗が高く、耐腐食性や耐薬品性に優れていることが特徴です。

フェライトは主に磁石として利用されており、フェライト磁石と呼ばれています。安価で大量生産できることから、その利用分野は家電製品やゲーム機、パソコン等、多岐に渡ります。

他にもトランスのコアとして利用されたり、電波暗箱や電波暗室などにおいて、電磁波を遮断する材料としても利用されています。さらに、レーザープリンタなどでトナーを運ぶキャリアとしてもフェライト粒子が利用されており、日常生活に浸透している磁性材料です。

フェライトには下記の3種類があります。

スピネル型フェライトは、Fe2O4を主成分とするフェライトです。以前は、主成分が酸化鉄であることから、生成のためには800℃以上の高温で熱処理を行わなければなりませんでした。

近年ではアルカリ溶液中で反応を行うことで100℃程度の低温でも生成できるようになっています。スピネル型フェライトは、マンガンやコバルト、ニッケル、銅、亜鉛などの添加物と混ぜ合わせることで、軟磁性を示すソフトフェライトです。

六方晶型フェライトは、M・Fe12O19(MはBa、Sr、Pbなど)の化学式で表されるフェライトです。バリウムやストロンチウムを添加することで硬磁性を示すハードフェライトです。

ガーネット型フェライトは、天然のザクロ石と同型の結晶構造を持つフェライトで、Mg3Al2Si3O12の化学式で示される構造を持ちます。ガーネット型フェライトは、スピネル型フェライトと同じ軟磁性を示すソフトフェライトです。

ハードフェライト

ハードフェライトとは、一度強力な磁場をかけると磁性を持ち、その磁性が維持される強磁性を持つフェライトです。

ソフトフェライト

ソフトフェライトとは、磁界が加わると磁化を発現し、磁界がなくなると磁気がなくなる軟磁性を持つフェライトです。透磁率が高いことが特徴で、コイルやトランスのコアに用いられています。

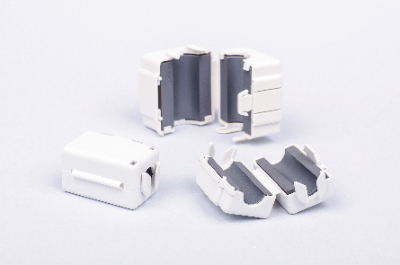

フェライトは、ノイズ低減部材としても使用されています。例えば、USBなどの高速通信信号において、EMI(Electromagnetic Interface)は大きな問題です。EMI(電磁障害)は通信線に限らず、電気機器などが不要な電磁ノイズを放出することを指します。

EMIの認証・品質保証の点から電気機器には、ClassAやClassBといった分類が用意されており、製品ごとに適切なEMI対策が必要です。通常は、回路設計やパターン設計の時点でEMI対策を講じますが、設計後期になり開発期間も限られている場合には、フェライトを使用することがあります。

フェライトをノイズの発生源ハーネスに巻きつけることによって、フェライトの磁化に応じてケーブルのインピーダンスが変化し、その結果ノイズ電流を軽減することが可能です。ただし、ノイズ電流を軽減するということは高周波成分を落としていることになります。つまり、フェライトは簡易のローパスフィルタとして機能していることになります。

このように、高周波成分を落とすことは、信号をなまらせることに繋がるので、波形の訛り、ひいては信号品質の劣化を招く可能性がある点には留意が必要です。フェライトのノイズ低減の特性は、インピーダンスによって決まり、インピーダンスはフェライトの材質、サイズ、ターン数に依存して変化します。

フェライトの材質が同じで、同サイズのものを用いた場合、ハーネスのターン数Nに応じてインピーダンスが増加するのが一般的です。インピーダンスの増加に伴ってより強力なノイズ対策となりますが、対策したい周波数帯域に合わせて、ターン数を選択する必要があります。

また、インピーダンスには、断面積も影響しており、原則としてフェライトの内径が小さく、外径が大きいものの方がインピーダンスを高くすることが可能です。高周波対策部品として、幅広いラインナップのフェライトがあります。それぞれの特性を把握し、対策したい周波数帯域に適した特性のフェライトを使用することが重要です。

参考文献

https://ednjapan.com/edn/articles/1610/31/news019_4.html

https://www.jstage.jst.go.jp/article/nikkashi1898/65/11/65_11_1748/_pdf/-char/ja

https://www.techno-kitagawa.com/techinfo/tech/ferrite.html

https://cend.jp/emc_primer/basic/emi.html

https://article.murata.com/ja-jp/article/basics-of-noise-countermeasures-lesson-8

*一部商社などの取扱い企業なども含みます。

2024年6月の注目ランキングベスト10

注目ランキング導出方法| 順位 | 会社名 | クリックシェア |

|---|---|---|

| 1 | United Electronics Cenxi Co., Ltd. |

20.5%

|

| 2 | 株式会社メイト |

10.3%

|

| 3 | NJコンポーネント株式会社 |

10.3%

|

| 4 | TDKラムダ株式会社 |

7.7%

|

| 5 | 日本セラミック株式会社 |

7.7%

|

| 6 | LGK株式会社 |

7.7%

|

| 7 | 株式会社プロテリアル |

5.1%

|

| 8 | 姫路電子株式会社 |

5.1%

|

| 9 | 日本重化学工業株式会社 |

5.1%

|

| 10 | JFEフェライト株式会社 |

5.1%

|

注目ランキング導出方法について

注目ランキングは、2024年6月のフェライトページ内でのクリックシェアを基に算出しています。クリックシェアは、対象期間内の全企業の総クリック数を各企業のクリック数で割った値を指します。社員数の規模

設立年の新しい会社

歴史のある会社

3 点の製品がみつかりました

イーエムジャパン株式会社

30人以上が見ています

返信の早い企業

100.0% 返答率

9.2時間 平均返答時間

■金属ナノ粒子の取扱方法 ご使用前に、ナノ粒子の入った袋の中にガスがあるかどうかを確認します。もしある場合は、袋の角に小さな穴を開け、ゆっくりと力を...

株式会社トーキン

70人以上が見ています

最新の閲覧: 22時間前

100.0% 返答率

■概要 トーキンのフェライトプレートは、最新で独自のフェライト材料技術を用いて設計されており、最高の給電効率をご提供します。 ■製品概要 フェライト材...

キンセイマテック株式会社

最新の閲覧: 9時間前

■製品の概要 カルシウムフェライトは鉄鉱石と石灰を溶解炉で溶融して生産されます。製鐵の過程で脱リン用途として使用されます。近年、環境対策のため、これ...

Metoreeに登録されているフェライトが含まれるカタログ一覧です。無料で各社カタログを一括でダウンロードできるので、製品比較時に各社サイトで毎回情報を登録する手間を短縮することができます。

フェライト材料は、ワイヤレス給電(WPT) システムでプレートなどの形状で使用されており、給電システム全体の効率を高めています。トーキンのフェライトプレ...

2022年2月1日