制御・計測・センシング

駆動・機械要素・電子制御部品

産業別カテゴリ

電源・エネルギー・熱処理機器

安全・保護・環境対策

材料・素材・ケミカル

電気・電子部品

構造部品・締結要素

ソフトウェア・ネットワーク

サービス

その他

全てのカテゴリ

閲覧履歴

シリコンダイオードのメーカー7社一覧や企業ランキングを掲載中!シリコンダイオード関連企業の2025年6月注目ランキングは1位:ローム株式会社、2位:株式会社オリジン、3位:ケイエルブイ株式会社となっています。 シリコンダイオードの概要、用途、原理もチェック!

シリコンダイオードとは、半導体部品の1つで、シリコンを主成分とするPN接合型のダイオードです。

シリコンの結晶構造を利用してP型とN型の半導体を接合させ、一方向にのみ電流を流しやすくしています。シリコンダイオードはIT機器や電化製品に広く使われており、整流作用によって交流を直流に変換するなど、用途は幅広いです。

高速スイッチングが可能でありながら低コストであることから、電子機器を始めとするあらゆる装置の中で主要な半導体部品の1つとして不可欠な存在となっています。

2025年6月の注目ランキングベスト3

| 順位 | 会社名 | クリックシェア |

|---|---|---|

| 1 | ローム株式会社 |

50.0%

|

| 2 | 株式会社オリジン |

25.0%

|

| 3 | ケイエルブイ株式会社 |

25.0%

|

項目別

使用用途

#電源回路

#整流回路

#保護回路

#電圧制御

#通信機器

#車載機器

#家電機器

#産業機器

#照明機器

#医療機器

VRRM V

200 - 400

400 - 600

600 - 1,000

1,000 - 1,600

1,600 - 2,000

2,000 - 3,000

3,000 - 5,000

IF (AV) A

0 - 100

100 - 1,000

1,000 - 2,000

2,000 - 4,000

4,000 - 6,000

IFSM A

0 - 100

100 - 500

500 - 10,000

10,000 - 20,000

20,000 - 40,000

40,000 - 60,000

VF V

0 - 1

1 - 2

2 - 3

3 - 4

Littelfuseジャパン合同会社

50人以上が見ています

TO-262MパッケージのPxxx0FNL 3kA交流用シリコンダイオードシリーズは、AC電源入力ラインを保護するために、バリスタや TVSダイオードな...

京セラ株式会社

2160人以上が見ています

最新の閲覧: 6時間前

100.0% 返答率

38.0時間 返答時間

一般整流ダイオードはPN接合によるダイオードで、交流である商用周波数 (50Hz/60Hz) を整流するダイオードです。また、電源の保護用とし...

10種類の品番

Littelfuseジャパン合同会社

50人以上が見ています

最新の閲覧: 14時間前

TO-262MパッケージのPxxx0FNL 3kA交流用シリコンダイオードシリーズは、AC電源入力ラインを保護するために、バリスタや TVSダイオードな...

イサハヤ電子株式会社

270人以上が見ています

最新の閲覧: 20時間前

返信のとても早い企業

5.0 会社レビュー

100.0% 返答率

2.6時間 返答時間

■概要 INTB16VLAC1は、超小形外形樹脂封止形シリコンエピタキシャル形ツェナーダイオードです。ツェナー電圧:Vz=16V ■特長 小型パッケ...

株式会社トーキン

200人以上が見ています

100.0% 返答率

64.5時間 返答時間

■概要 YAGEOでは過電圧保護コンポーネント、過電流保護コンポーネントで完全な回路保護ソリューションを提供しています。TVS、MOV、ESD...

京セラ株式会社

1640人以上が見ています

最新の閲覧: 16分前

100.0% 返答率

38.0時間 返答時間

ハイパワーデバイスとは、スタッド型、平型のダイオードとサイリスタであり、高圧・大電流を扱うことの出来る製品です。特に、高い信頼...

7種類の品番

インフィニオンテクノロジーズジャパン株式会社

680人以上が見ています

最新の閲覧: 17時間前

返信の比較的早い企業

4.0 会社レビュー

100.0% 返答率

21.9時間 返答時間

■概要 コアテクノロジーにおける最高の信頼性と効率性の目標は常に変化し続けるため、継続的な改善が不可欠であるとインフィニオンは理...

5種類の品番

Littelfuseジャパン合同会社

50人以上が見ています

TO-262MパッケージのPxxx0FNL 3kA交流用シリコンダイオードシリーズは、AC電源入力ラインを保護するために、バリスタや TVSダイオードな...

東和電子株式会社

260人以上が見ています

最新の閲覧: 12時間前

返信の早い企業

5.0 会社レビュー

100.0% 返答率

10.8時間 返答時間

中小型の表面実装パッケージにツェナー電圧6.2V~ 82Vの幅広い電圧ラインアップを展開しています。 ■製品概要 RoHS Compatible Product...

株式会社三社電機製作所

780人以上が見ています

最新の閲覧: 1日前

返信の比較的早い企業

5.0 会社レビュー

100.0% 返答率

18.6時間 返答時間

■特長 最も基本的な構造であるPN接合で構成されたデバイスで、電流を一方向に流すための半導体です。交流から直流への変換回路や電流の...

10種類の品番

京セラ株式会社

2150人以上が見ています

最新の閲覧: 7時間前

100.0% 返答率

38.0時間 返答時間

ハイパワーデバイスとは、スタッド型、平型のダイオードとサイリスタであり、高圧・大電流を扱うことの出来る製品です。特に、高い信頼...

8種類の品番

イサハヤ電子株式会社

310人以上が見ています

最新の閲覧: 17時間前

返信のとても早い企業

5.0 会社レビュー

100.0% 返答率

2.6時間 返答時間

MC2831は、超小形外形の樹脂封止形シリコンエピタキシァル形ダイオードで、高速度スイッチング用として設計、製造されております。端子...

Littelfuseジャパン合同会社

40人以上が見ています

A0609CA2LRPは、外付け基準電圧源の不要なLCASプロテクターです。リンギング電圧+54~-78ボルトの平衡型リンギングシステムをしっかり保...

敬誠株式会社

240人以上が見ています

最新の閲覧: 18時間前

返信の早い企業

5.0 会社レビュー

100.0% 返答率

7.1時間 返答時間

■特徴 ・超小型2端子ミニモールドで高密度実装タイプである (VMN2) 。 ・高信頼度である。 ・チップマウンターによる自動実装が可能。

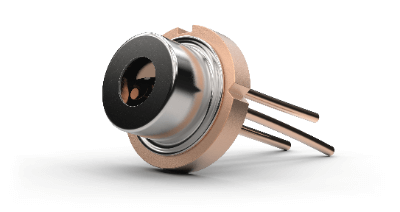

株式会社オプトテクノ

400人以上が見ています

最新の閲覧: 14時間前

100.0% 返答率

42.5時間 返答時間

■光通信用フォトダイオード ・遮断周波数は100MHz。 ・分光特性の最大感度波長は880nm。 ・有効受光面積は0.5ミリ平方。 ・レンズ、及び...

Littelfuseジャパン合同会社

40人以上が見ています

このマルチポート平衡プロテクターは、修正TO-220パッケージに代わる表面実装です。6ピン表面実装SOICパッケージをベースとし、リテルヒ...

京セラ株式会社

350人以上が見ています

最新の閲覧: 13時間前

100.0% 返答率

38.0時間 返答時間

京セラでは、豊富なパッケージング技術を活かしたモジュール製品を産業・車載市場に展開しています。電力の有効利用が求められる中、汎...

日本インターナショナルPS株式会社

650人以上が見ています

最新の閲覧: 3時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

16.1時間 返答時間

2種類の品番

株式会社トーキン

260人以上が見ています

最新の閲覧: 5時間前

100.0% 返答率

64.5時間 返答時間

■概要 YAGEOでは過電圧保護コンポーネント、過電流保護コンポーネントで完全な回路保護ソリューションを提供しています。TVS、MOV、ESD...

3種類の品番

フルタカ電気株式会社

60人以上が見ています

100.0% 返答率

195.0時間 返答時間

■特長 ・ローム (ROHM) 整流ダイオードの、RR1LAM4STRです。※パッケージ PMDTM:3,000pcs/テーピング ・RR1LAM4Sは、低VFの一般整流用ダ...

Littelfuseジャパン合同会社

40人以上が見ています

このマルチポート平衡プロテクターは、修正TO-220パッケージに代わる表面実装です。6ピン表面実装SOICパッケージをベースとし、リテルヒ...

イサハヤ電子株式会社

330人以上が見ています

最新の閲覧: 1日前

返信のとても早い企業

5.0 会社レビュー

100.0% 返答率

2.6時間 返答時間

MC2832は、超小形外形の樹脂封止形シリコンエピタキシァル形ダイオードで、高速度スイッチング用として設計、製造されております。端子...

インフィニオンテクノロジーズジャパン株式会社

360人以上が見ています

返信の比較的早い企業

4.0 会社レビュー

100.0% 返答率

21.9時間 返答時間

■概要 すべてのインフィニオンRFダイオードは、高度なパッケージ小型化により、クラス最高のダイオード容量と低い寄生インダクタンスを...

3種類の品番

トレックス・セミコンダクター株式会社

200人以上が見ています

■7.5V ツェナーダイオード XBZ02P0751は、小型パワーモールドタイプの定電圧制御に最適なダイオードです。

株式会社タイワン・セミコンダクター

160人以上が見ています

最新の閲覧: 9時間前

台湾セミコンダクターは、低バイアス電流ツェナーダイオードのファミリーを発売しました。これらの 50 µA IZT ツェナーダイオードは、一...

イサハヤ電子株式会社

340人以上が見ています

最新の閲覧: 6時間前

返信のとても早い企業

5.0 会社レビュー

100.0% 返答率

2.6時間 返答時間

MC2833は、超小形外形の樹脂封止形シリコンエピタキシァル形ダイオードで、高速度スイッチング用として設計、製造されております。 端...

Littelfuseジャパン合同会社

40人以上が見ています

このシリーズは単一のポートにおける過電圧へのソリューションを提供し、アプリケーションがGR-974およびその他のさまざまな国際規格に...

Littelfuseジャパン合同会社

30人以上が見ています

交流用シリコンダイオードプライマリ保護シリーズ修正TO-220は、プライマリ保護アプリケーションに使用するために設計されたサイリスタ...

検索結果 97件 (1ページ/2ページ)

シリコンダイオードとは、半導体部品の1つで、シリコンを主成分とするPN接合型のダイオードです。

シリコンの結晶構造を利用してP型とN型の半導体を接合させ、一方向にのみ電流を流しやすくしています。シリコンダイオードはIT機器や電化製品に広く使われており、整流作用によって交流を直流に変換するなど、用途は幅広いです。

高速スイッチングが可能でありながら低コストであることから、電子機器を始めとするあらゆる装置の中で主要な半導体部品の1つとして不可欠な存在となっています。

シリコンダイオードは電子技術の基本的な部品であり、多くの分野でさまざまな用途に使われています。スマートフォンやコンピューターなどの日常的なデバイスから、工業、自動車、通信業界の専門的な設備まで、現代の技術のほぼ全てにその存在が見られます。

ダイオードの主な用途は電源の整流であり、交流を直流に変換します。この整流過程は、ラップトップやテレビ、携帯電話の充電器などの電源供給で重要です。

シリコンダイオードの1種であるツェナーダイオードは、電圧調整によく使われます。これらは入力電圧が変動しても一定の出力電圧を維持し、安定した電圧供給を必要とする繊細な電子デバイスにとって不可欠です。

可変容量ダイオードと呼ばれるシリコンダイオードは、適用される電圧に基づいてその容量を変えます。この特性は、特に無線周波数技術で信号の変調や復調に使用されます。

一部のシリコンダイオードは、過電圧から回路を保護するために使用されます。例えば、ツェナーダイオードと過電圧防止ダイオードは、電子部品を電圧スパイクから保護する過電圧保護を提供します。

LEDは、電流が流れると光を発します。LEDは照明アプリケーションで広く使用されており、シンプルな指示灯からディスプレイ画面、省エネ型の室内照明まで、様々な場面で活用されています。

ショットキーダイオードなどの特定のタイプのシリコンダイオードは、非常に高速なスイッチング速度を持っています。ラジオ送信機やデジタルコンピューターなどの高周波回路での使用に適しています。

ダイオードは、異なる周波数帯域からの信号を混合するために使用できます。これはラジオ放送や信号処理などのアプリケーションで有用です。

シリコンダイオードの用途範囲は広範で、常に進化しています。これらの小さな部品は多くの電子デバイスの動作で重要な役割を果たし、私たちのデジタルな世界を可能にしています。

シリコンダイオードはPN接合によってできた半導体部品です。シリコン結晶をP型半導体とN型半導体で構成し、その接合部分で整流作用を生み出します。

シリコンは四価の半導体で、熱励起によって一部の原子が電子を失いホールを生み出すとP型半導体となり、逆に電子が過剰になればN型半導体となります。このP型とN型半導体を接合させた部分がPN接合で、この接合界面を過ぎるときに電子とホールが再結合します。

このPN接合では、電子とホールの再結合によって運動エネルギーが熱エネルギーに変換されます。接合を横切る電流の向きによって、この熱エネルギーの発生量が変化し、シリコンダイオードの整流作用が実現します。順方向に電流を流すと、電子とホールが滑らかに再結合してほとんどの運動エネルギーが熱に変換されるため、電圧降下は小さくなります。

逆方向に電流を流そうとすると、電子とホールの再結合が阻害されるために運動エネルギーをほとんど熱エネルギーに変換できず、大きな電圧降下が生じます。この電圧降下の違いを利用して、シリコンダイオードは交流を整流し、順方向にしか電流を流さない整流作用を示します。これが、シリコンダイオードで最も基本的な動作原理です。

以下に、いくつかの主要なシリコンダイオードの種類を説明します。

整流ダイオードは、交流を直流に変換するために最も一般的に使用されるダイオードのタイプです。電力供給やバッテリー充電器などのアプリケーションで見つけることができます。

ショットキーダイオードは、一般的なダイオードに比べて順方向の電圧降下が低く、スイッチング速度が非常に速い特性を持っています。これらの特性により、高速スイッチングアプリケーションや電力整流に適しています。

ツェナーダイオードは、特定の電圧 (ツェナーブレークダウン電圧) で逆バイアス状態で導通を始める特性を持つダイオードです。これにより、ツェナーダイオードは電圧調整や過電圧保護などのアプリケーションで広く使用されています。

可変容量ダイオードは、特に高周波アプリケーションで用いられ、変調や混合、周波数変換などの機能を果たします。

LEDは、電流が通ると光を発する特性を持つダイオードです。色々な色や形状で利用でき、照明、表示、シグナル送出など、多くのアプリケーションに使用されています。

電子プロジェクトや製品に適したシリコンダイオードを選ぶことは、その成功にとって重要な要素となります。シリコンダイオードを選ぶ際の主な考慮点は、以下のとおりです。

選択するダイオードの種類は、その使用目的に大きく依存します。例えば、整流用途であれば、単純な整流ダイオードが適しています。

電圧調整が必要であれば、ツェナーダイオードが良い選択となります。光を発する必要がある場合には、当然ながらLEDが最適です。

ダイオードが破損なく処理できる最大の順方向電流を指します。アプリケーションの最大電流を安全に処理できるダイオードを選ぶことが重要です。

このパラメータは、ダイオードが導通状態にあるときのダイオードを通過する電圧降下を示します。順方向電圧降下が小さいと消費電力が少なくなるため、電力効率が重要なアプリケーションでは、順方向電圧降下が小さいショットキーダイオードなどが適しています。

これはダイオードが逆方向に導通し始める (ブレークダウンする) 最大の逆方向電圧を示します。アプリケーションで経験する可能性のある任意の逆方向電圧よりも、遥かに高いブレークダウン電圧を持つダイオードを選択するようにしてください。

ラジオ周波数やデジタル回路など、非常に素早くオン・オフを切り替える必要があるアプリケーションでは、スイッチング速度の速いダイオードを選択します。

すべてのダイオードには、安全かつ効率的に動作する温度範囲があります。もしアプリケーションが高温で動作する場合、それらの条件に耐えられるダイオードを選ぶべきです。

ダイオードのパッケージタイプは、その熱の放散、サイズ、そして回路への統合の容易さに影響を及ぼします。回路設計と環境制約に合ったパッケージタイプを選んでください。

参考文献

https://www.matsusada.co.jp/column/diode.html

https://kurashi-no.jp/I0021164

https://toshiba.semicon-storage.com/content/dam/toshiba-ss-v2/apc/ja/semiconductor/knowledge/e-learning/discrete/discrete-basic-chap2.pdf