レーザースキャナーとは

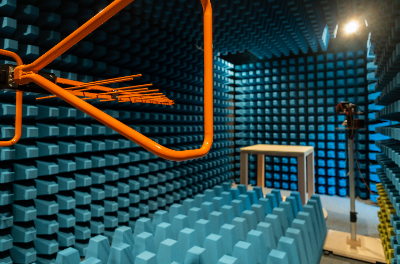

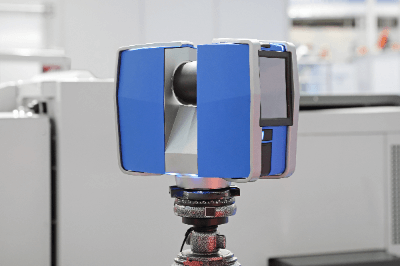

レーザースキャナーとは、対象物の位置情報を3次元的に取得する計測装置です。

スキャナーから発射したレーザー光を対象物に当て、反射した光から距離や角度といった位置情報を計測します。非接触でノンプリズムな測定が可能なため、安全に計測できる点が特徴です。

また、3次元的な情報を大量の点群データとして取得できます。レーザースキャナーには大きく分けて、地上型3DレーザーとUAVレーザー、航空レーザー、 (モービルマッピングシステム) の4種類があります。

レーザースキャナーの使用用途

レーザースキャナーの主な用途は、設備設計やプラントメンテナンス、工事現場等での測量です。現況図のドキュメント化や、CADモデル作成にも役立ちます。

この他にも、地形の計測や土木・維持補修などのトンネル内や既存構造物の変位調査、また犯罪調査における事故現場や犯罪現場の正確な記録などで使用されています。

さらには、3Dプロジェクションマッピングで投影される面形状測定にも用いられており、様々な場面で使用可能です。

レーザースキャナーの原理

レーザースキャナーはレーザー光を対象物に照射し、反射した光を検出することで位置情報を計測します。測定対象物に直接触れずに位置情報を計測可能です。

なお、主な計測方法として、以下の2つが挙げられます。

1. タイムオブフライト方式

レーザー光を対象物に照射し、反射したレーザー光が戻ってくるまでの時間とレーザー照射角を測定します。測定時間から距離を算出し、さらに測定角度とXYZ座標を用いて、座標位置を算出します。

これにより3次元座標のデータを取得することができるほか、RGBカラー座標や反射強度、反射率、さらには角度情報など、各点ごとに多くの情報を得ることが可能です。

タイムオブフライト方式は、多くの情報を得るために測定時間が長くなりますが、精度の高い測定が可能です。

2. フェイズシフト方式

複数の変調させたレーザー光を対象物に照射し、対象物から反射した光と出射光の位相差を測定することで、対象物までの距離を求めます。フェイズシフト方式はタイムオブフライト方式に比べて、測定にノイズが入りやすく、測定距離も短いです。しかし、測定時間はかなり短くなります。

高精度の測定を求めるならタイムオブフライト方式、測定時間を優先するならフェイズシフト方式が適しています。また、レーザースキャナーで取得したデータは専用のソフトで読み込みます。

画面上に座標データが点 (ドット) で表現されており、この情報に基づいて、測定した現地の状況をパソコン上で再現します。検出範囲内のデータを網羅的に取得するため、状況を再現することが可能です。

レーザースキャナーのその他情報

車とレーザースキャナー

最近の自動車にはADAS (英: Advanced Driver Assistance Systems、先進運転支援システム) と呼ばれる安全運転をサポートする機能が搭載されてます。ADASの構成品は、カメラや超音波センサー、ミリ波レーダー等の各センサーです。

ここ数年では自動運転技術の進歩により、新たにLIDAR (英: Light Detection And Ranging) と呼ばれるレーザースキャナーをベースにしたセンサーが加わりました。LIDARは従来のレーダーに比べて、対象物を近距離で高精度に検知できるセンサーです。

自動運転において、対象物までの距離をより高精度に測定する必要があるため用いられています。とはいえ、ミリ波レーダー等の各センサーをレーザースキャナーで代替できるわけではありません。それぞれに利点と欠点があり、補う形で使用されています。

レーザースキャナーは近距離の対象物の高精度検知に優れますが、雨や霧などの悪天候に検知性能が影響されやすいという欠点があります。一方、ミリ波レーダーは天候の影響を受けにくく、遠距離の対象物に対する検知性能はレーザースキャナーよりも高いです。しかし、近距離の対象物や電波の反射率が悪い対象物に対しての検知性能はレーザースキャナーに劣ります。

参考文献

http://www.riegl-japan.co.jp/about/

https://www.oura.co.jp/service/3d/

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsprs/52/6/52_285/_pdf/-char/ja

https://www.artec3d.com/ja/learning-center/laser-3d-scanning

https://keishin-survey.co.jp/technology/survey-measurement/3d-laserscanner-measurement/