高圧電源ユニットとは

高圧電源ユニットとは、電源装置の中で特に高電圧を扱う装置のことです。

高電圧とは、一般的に数千V (ボルト: 電圧の単位) から数万V以上の電圧を指しており、電力会社が送電する電圧は6.6kV以上ですが、電気設備技術基準の定義では交流600V (直流750V) 以上の電圧を高電圧と定義しています。

私達が日常生活で使用している電化製品は、AC100V又は200Vと電圧は低いです。これは、電力会社の発電設備から各家庭に送電されている電源電圧がAC100Vか200Vを標準としていることが理由として挙げられます。

一般的な電源ユニットはAC100Vや200Vですが、使用条件によっては高電圧を発生させたい機器もあります。具体的には、電源電圧以上の高電圧が必要である機器や高電圧に対する耐性試験を行うための機器です。この要求をクリアさせるためには、一般ユーザーが使用する電源電圧以上の高電圧を発生させる変換器が必要になります。このような時に、使用されるのが高圧電源ユニットです。

高圧電源ユニットの使用用途

高圧電源ユニットの使用用途は、主に高電圧が必要な製品の動作や、耐圧試験などに用いられます。

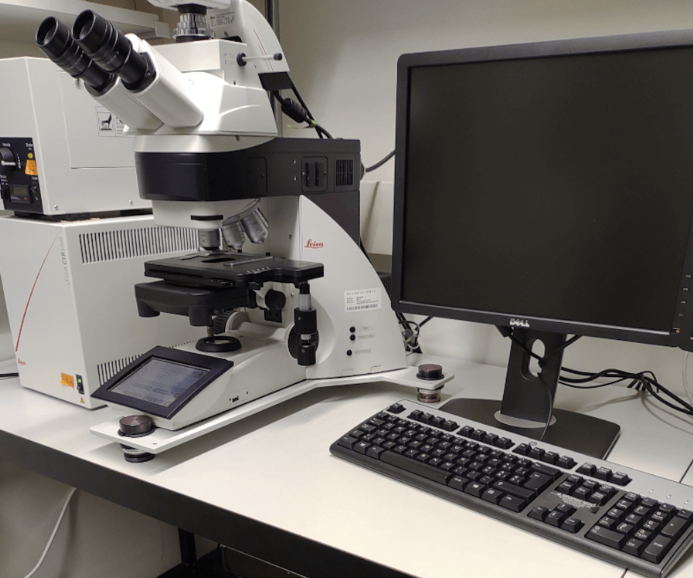

高電圧が必要な機器として、自動車の車体や建築材などの塗装に用いる機器や、金属、プラスチックなどの表面処理に用いる機器、放射線治療やレントゲンに用いられるX線放射装置や、電子顕微鏡などが挙げられます。

耐圧試験は、電線など産業用電気機器に対して行われます。電化製品などは、電気用品安全法 (通称:電安法) と呼ばれる国内電気関連の安全性を担保するための法律によって、製品出荷時に1500Vを1分間または1800V1秒と言った製品耐圧試験や絶縁耐圧の実施が義務化されています。そのため、高圧電源ユニット設備導入は必須です。また、高電圧・特別高電圧電気取扱者資格取得獲得のための実習などにも用いられています。

高圧電源ユニットの原理

高圧電源ユニットは末端に送電される一般的な交流電源を入力して、これを高電圧として出力するコンバータとなっています。コンバータとは、電力会社から送電される交流電源電圧を整流器と呼ばれるダイオードを使った回路で直流電圧にして、電解コンデンサで電圧を平滑させる装置 (ユニット) のことです。

ただし、単純にコンバータユニットを使うだけでは、100Vや200Vであるため、低い電圧のまま平滑された直流電圧が出力されるだけで、本来欲しかったその10倍や100倍以上の高電圧が得られません。単純に昇圧トランスの巻き数比によって昇圧することは可能ですが、巻き数比は現実的には限界があります。

高電圧を得るために、ダイオードとコンデンサを組み合わせたコッククロフト・ウォルトン回路が用いられています。コンデンサによる蓄電能力とダイオードの整流作用を用いた方法です。交流の一方向の入力に対してコンデンサが蓄電された後、逆向きの電流が流れたときに昇圧されるという仕組みです。

この回路方式は、先に説明した整流器を使った回路を重ねて使うことで電圧を上げていく方法として一般的に用いられており、技術関係者の間では倍電圧回路または高電圧発生回路などとも呼ばれています。電圧の上昇は偶数倍加であるため、奇数倍の昇圧はできません。適切な高圧ダイオードとセラミックコンデンサの組み合わせにより、1kV以上の高電圧を得ることが可能です。

高圧電源ユニットのその他情報

1. 高圧電源モジュール

高圧電源モジュールは、概ね1kV以上を発生する高電圧を供給することが可能な高圧対応型の電源ユニットです。

その中でも特に、低ノイズと信頼性を確保しながら高効率化によるダウンサイジングを実現化した技術力に定評のある電源ユニットメーカーが、その物量と使いやすさの向上により廉価を達成し、汎用品としてモジュール化した高電圧出力型の電源モジュールです。

高圧電源モジュールの主なメーカー及び製品としては、ベルニクス製OHVシリーズ他、アメリカンハイボルテージ製TCRシリーズ他、松定プレシジョン製HGPシリーズ他、ゼネラル物産HitekPower、高砂製作所TMK形シリーズ、浜松ホトニクス製C14051シリーズ等があり、元々の高電圧に加えて、出力電流も増加すればする程、そのモジュールのサイズは大きくなるため、実際に使用する負荷の使用に応じて、その余裕度と温度上昇および絶縁耐圧の確保に注意しながら選定する必要があります。

2. 高圧電源の基板

高圧電源の基板については、高電圧であるが故に、その高電圧回路に使用されている基板の注意点があります。それは、電圧が高くなればなるほど、基板の絶縁距離が十分に確保されることが規格として求められているためです。高電圧は、エネルギーが大きいため、作業中に重篤な感電災害を起こす可能性が大きくなり、その安全を担保するため、基板の沿面距離や絶縁距離や安全アースの設置と言った耐電圧や感電に対する安全処置を施さなければなりません。

実際には、国内であれば電気用品安全法 (通称: 電安法) であり、国外であれば、IEC規格を代表として、それに準拠した各国ごとの規格に基づいた基板上にある導電する銅箔パターン間絶縁距離を確保した基板パターン設計が絶対必要になります。これが順守されない場合、法律違反として罰金などの処罰の対象になり、また処罰を受けるだけでなく、社会的な信用そのものが失墜する可能性も有り得るため、高圧型の電源基板に関しては、特にその基板パターンの絶縁距離が、確実に規格をクリアしていることが非常に重要な確認ポイントになり、メーカー側もユーザー側も共に十分注意が必要です。

参考文献

https://www.yamabishi.co.jp/guide/yh/select.html#sp_pageTit

https://www.matsusada.co.jp/column/words-psel.html