フルオロベンゼンとは

フルオロベンゼン (Fluorobenzene) とは、ベンゼンの水素原子の一つがフッ素に置換された構造を持つ有機化合物です。

分子式C₆H₅F、CAS登録番号は462-06-6で、分子量は96.1です。この化合物は、融点が-44 ℃、沸点が85 ℃であり、常温では無色もしくは薄い黄褐色の澄明な液体として存在します。特異な臭いを有し、水にはほとんど溶けませんが、エタノールやアセトンには極めて溶けやすい性質を持ちます。また、密度は1.025 g/mLであり、エーテルとも混和します。

フルオロベンゼンの使用用途

フルオロベンゼンは、有機フッ素化合物の原料として非常に有用であり、農薬や医薬品の合成において重要な役割を果たします。また、その化学的安定性から有機溶媒としても利用されます。特に、抽出剤としての用途が知られており、特定の化合物を分離・精製する際に用いられます。

ベンゼンと比較すると、フルオロベンゼンの融点は大幅に低いですが、沸点はほぼ変わらないという特徴があります。この性質は、フルオロベンゼンの取り扱いや分離を容易にする上で重要です。

フルオロベンゼンは、金属錯体に配位して結晶化することがあります。この性質は、フルオロベンゼンを利用した触媒反応や、金属錯体の構造解析において応用されています。しかし、意図しない結晶化は、反応の阻害や生成物の分離を困難にする可能性があるため、取り扱いには注意が必要です。

フルオロベンゼンの性質

1. フルオロベンゼンの合成

図2. フルオロベンゼンの合成方法

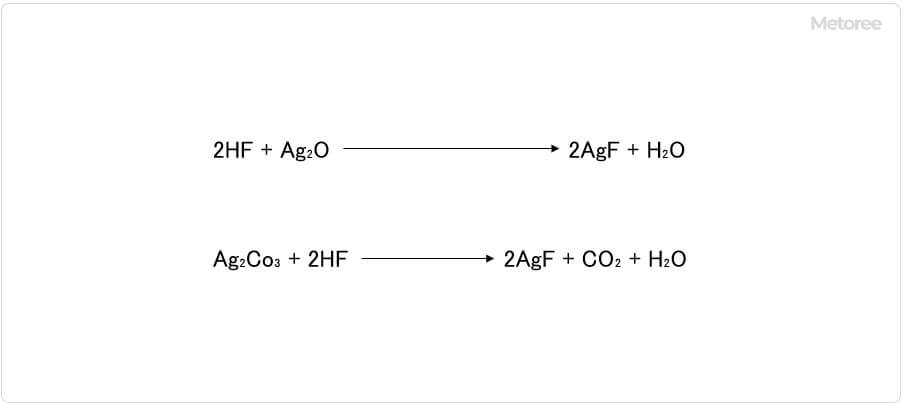

実験室レベルでの合成方法としては、ベンゼンジアゾニウムテトラフルオロボラートを熱分解することで生成する方法が知られています。固体のベンゼンジアゾニウムテトラフルオロボラートを加熱すると、揮発性の三フッ化ホウ素とフルオロベンゼンが生じますが、両者の沸点の違いを利用して分離することが可能です。

また、1886年に初めて報告された合成法として、塩化ベンゼンジアゾニウムをピペリジン塩とし、その後フッ化水素酸で処理する方法もあります。

2. フルオロベンゼンの化学的性質

![フルオロベンゼンの金属錯体の例([(C5Me5)2Ti(FC6H5)]+) (1)](https://metoree.com/wpdrs/wp-content/uploads/2022/02/フルオロベンゼンの金属錯体の例C5Me52TiFC6H5-1.png)

図3. フルオロベンゼンの金属錯体の例 ([(C5Me5)2Ti(FC6H5)]+)

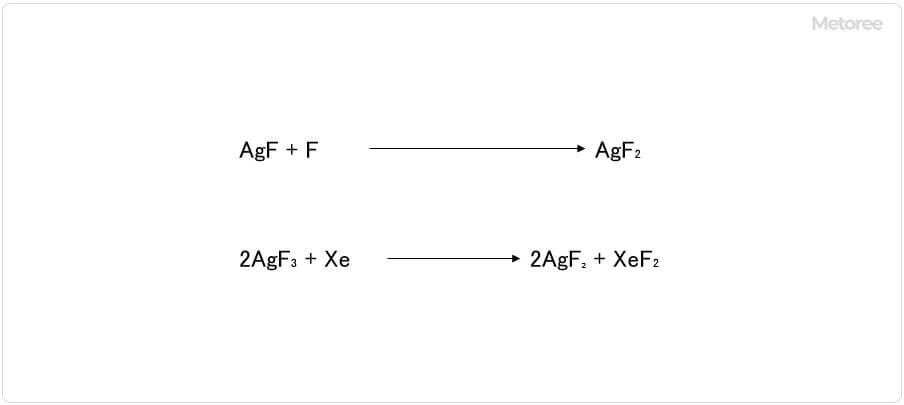

フッ素原子は電気陰性度が高く、ベンゼン環の電子密度を全体的に下げますが、共鳴効果によりパラ位の電子密度はわずかに高くなります。このため、フルオロベンゼンは、パラ位で求電子剤と反応しやすい傾向があります。よって、1-ブロモ-4-フルオロベンゼンへの変換が適切な条件下では比較的高収率で進行します。

また、C-F結合は結合エネルギーが大きく、安定した構造を持つことが特徴です。この安定性のため、有機溶媒として利用されることがありますが、金属錯体に配位して結晶化する可能性がある点には留意が必要です。通常の保管環境では安定ですが、高温や直射日光、火気を避けることが推奨されます。さらに、強酸化剤と接触すると反応を起こすため、適切に管理しなければなりません。

フルオロベンゼンの種類

フルオロベンゼンは、研究開発用試薬や化学工業用製品として流通しており、試薬としては5g、25g、100g、500gといった容量で販売されています。室温で取り扱い可能な物質であり、主に有機合成の原料として利用されます。さらに、水素原子が重水素で置換されたフルオロベンゼン-d5も存在し、NMR測定用の溶媒として販売されています。

一方、化学工業用製品としてはグラムスケールからトンスケールまで供給され、大容量の場合はドラム缶やタンクで扱われることが一般的です。

フルオロベンゼンのその他情報

フルオロベンゼンの安全性情報と法規制

安全性に関して、フルオロベンゼンは引火点が-8℃と低く、引火性の高い液体に分類されます。このため、消防法において「危険物第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ」に指定されています。

また、人体への影響についても注意が必要であり、眼に対する重篤な損傷や遺伝性疾患のリスクが指摘されています。労働安全衛生法においては「変異原性が認められた化学物質等」および「危険物・引火性の物」に分類されており、適切な管理と保護措置を講じなければなりません。

さらに、危険物船舶運送および貯蔵規則では「引火性液体類」に、航空法でも「引火性液体」に指定されているため、輸送や保管に際しては法令を遵守することが求められます。

参考文献

https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0106-0034JGHEJP.pdf