チロシンとは

チロシン (英: tyrosine) とは、主に乳製品や豆類に多く含まれている芳香属アミノ酸です。

チロシンは非必須アミノ酸に属し、体内では肝臓の細胞が持つ酵素の働きによって必須アミノ酸のフェニルアラニンから合成されます。神経伝達物質 (ドーパミン、アドレナリン、ノルアドレナリンなど) やメラニンの原料となる物質です。甲状腺ではチロシンとヨウ素を材料として、甲状腺ホルモンのひとつであるチロキシンが合成されます。

チロシンの使用用途

チロシンは、食品用途 (食品添加物やサプリメントなど) や医療用途で使用される物質です。

体内で合成でき、食品からも摂取できるため不足することは滅多にありませんが、不規則な食事やストレスなどに伴いチロシンが体内で不足する場合もあります。このような状況ではチロシンから作られる神経伝達物質が不足するため,チロシンを外から補うことが必要です。

チロシンのサプリメントやチロシンを多く含む食品を積極的に摂取することで、神経伝達物質を補充できます。その結果、脳の働きを正常な状態に保つことができます。医療用では、手術を受ける患者に投与する輸液の成分として使用されているアミノ酸です。

チロシンの性質

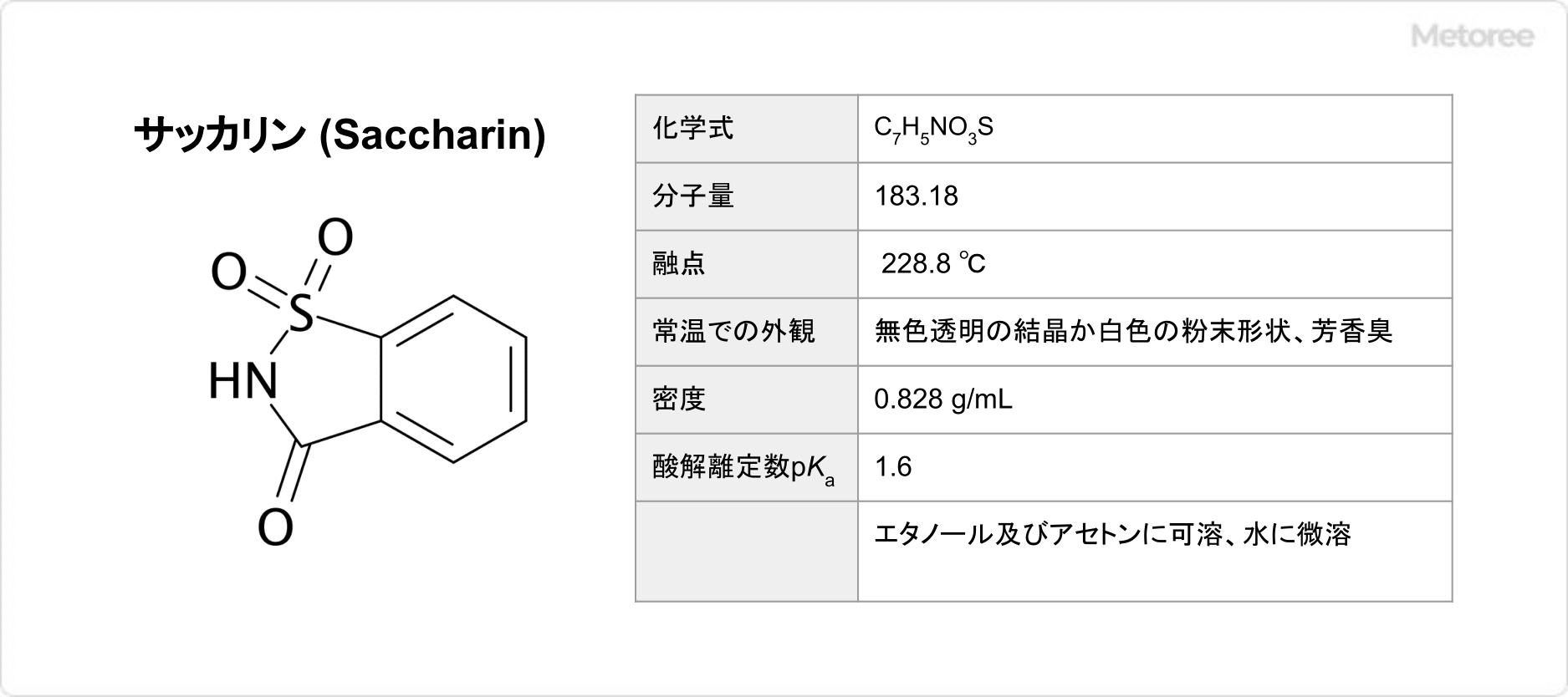

チロシンの分子式はC9H11NO3で、分子量は181.19です。光沢を有する針状の結晶で、水に難溶です。また、ベンゼン環を含んでいるため、「キサントプロテイン反応」というタンパク質の呈色反応で検出できます。チロシンには光学異性体 (L-チロシン、D-チロシン) があり、CAS登録番号は60-18-4 (L-チロシン) 、556-02-5 (D-チロシン) です。

チロシンの種類

チロシンの光学異性体のうち、多くの生物に含まれているのはL体 (L-チロシン) です。食品添加物や医薬品にもL-チロシンが使用されています。

L-チロシンは様々なメーカーで製造されており、ミリグラム~キログラムの容量で販売されています。アミノ酸のD体は、ごく少数の生物に分布しており、D-チロシンは枯草菌という細菌で産生されるアミノ酸です。国内では1kg、5kg、10kg、25kgの容量で販売されています。

チロシンのその他情報

1. キサントプロテイン反応

ベンゼン環を含むアミノ酸 (チロシンやフェニルアラニン、トリプトファンなど) を検出する反応です。ベンゼン環を含むアミノ酸の水溶液に濃硝酸を加え、煮沸すると溶液の色が黄色になります。その後溶液を冷却し、アンモニア水を加えると溶液の色が橙黄色に変化します。

2. 病気との関連

フェニルケトン尿症

チロシンは、フェニルアラニンヒドロキシラーゼという酵素によってフェニルアラニンがヒドロキシ化されることで作られる物質です。フェニルアラニンヒドロキシラーゼに先天的な異常があると、「フェニルケトン尿症」という病気を発症します。フェニルケトン尿症ではフェニルアラニンが代謝されにくくなることで、チロシンが欠乏します。

白皮症

チロシンはメラニンの原料となる物質です。メラニンが作られる際、まずチロシナーゼという酵素によってチロシンのベンゼン環がヒドロキシ化され、L-ドーパという物質が作られます。チロシナーゼの遺伝子が変異することで白皮症を発生します。白皮症になるとメラニンが産生されにくくなるため、皮膚や毛髪の色が白っぽくなります。

癌

タンパク質に含まれるチロシンは、チロシンキナーゼという酵素によってヒドロキシ基がリン酸エステル化されます。チロシンキナーゼは細胞の増殖を促す働きを持つ物質です。何らかの原因でチロシンキナーゼが常に活性化した状態になると、細胞が異常に増え、癌を発症します。

3. 白髪予防効果

チロシンはメラニンの生成に関わるため、白髪予防にも効果があるとされている物質です。ただし、過剰に摂取するとメラニンの生成により肌のシミが増えるおそれがあるため、注意が必要です。

参考文献

https://jglobal.jst.go.jp/detail

https://www.fsc.go.jp/iken-bosyu/pc10_hishiryo7_tyrosine_240223.pdf