記録温度計とは

記録温度計または自記温度計とは、気温の時間的な変化を自動的に測定し記録する装置です。

記録温度計には、主に2つのタイプがあります。1つ目のタイプは金属の熱膨張を利用したもので、バイメタルやブルドン管が使用されます。これらの部品が熱膨張することによって、自記装置のペンが動かされ、温度の変化が記録可能です。

もう1つのタイプは、温度による電気抵抗の変化を利用するものです。この方式ではサーミスタを使用し、その抵抗値の変化を電流の変化に変換して、記録電流計を用いて温度を記録します。

これらの記録温度計は、それぞれ異なる原理に基づいており、用途に応じて適切なタイプを選択することが可能です。

記録温度計の使用用途

記録温度計は、感度にやや遅れがあるものの、気温の変化を追跡し、その時の最高温度や最低温度が発生した時刻を知ることができます。この特性から、一般的な気象観測や学校の百葉箱などで広く使用されています。

空調管理が求められる病院や倉庫、さらには温度管理が極めて重要な博物館や美術館で展示品を保護する目的で設置されることもあります。これらの施設では、温度変動が展示品に悪影響を及ぼす可能性があるため、記録温度計による温度監視が不可欠です。

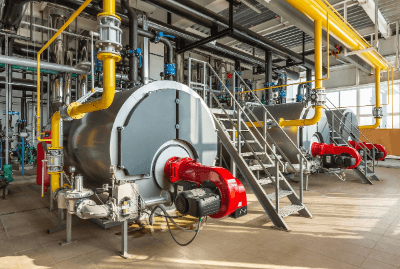

また、薬品保管庫や食品庫といった倉庫、農業分野での気温監視、半導体やLSIなどの精密機械を生産する工場、環境実験室などでも記録温度計は利用されています。これらの用途では、温度の正確な監視が製品品質の保持や適切な環境管理に直結するため、記録温度計の役割は極めて重要です。

記録温度計の原理

記録温度計には主にバイメタル式とブルドン管式、そしてサーミスタを使用したタイプがあります。

1. バイメタル式

バイメタル式温度計では、熱膨張係数の異なる二枚の金属を貼り合わせたバイメタルをセンサーとして使用します。温度の変化により、バイメタルが反り、この反り具合を測定して温度の検出が可能です。

2. ブルドン管式

ブルドン管式温度計は、平たい楕円形の断面を持つ金属管をほぼ円形に巻き、一端を固定して他端を閉じる形で構成されています。管内に封入されたアルコールやエーテルが温度の上昇とともに膨張し、固定されていない管の端が変位することで温度変化を測定します。

これらバイメタルやブルドン管を利用した記録温度計では、温度によるバイメタルの反りやブルドン管の変位をテコの原理で増幅し、記録装置のペンに伝えて、回転するドラムに巻かれたチャート紙 (記録紙) に記録を行います。

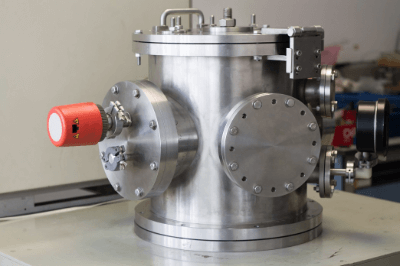

3. サーミスタ式

サーミスタは温度変化に応じて抵抗値が変わる電子部品を使用します。サーミスタ式温度計は、センサー部に微量の電流を流して抵抗値を測定し、これを温度値に変換します。この方法は電気的な計測を行うため、デジタル表示やデータロガーによる記録が可能です。

これらの記録温度計はそれぞれの特性によって異なる用途に適しており、使用環境や測定の必要性に応じて選ばれます。

記録温度計の選び方

記録温度計を選ぶ際には、以下の点を考慮します。

1. 温度範囲と精度

測定対象の温度範囲と精度を確認することは、最も重要な点です。用途に応じて、耐高温能力や低温での正確な測定が可能なモデルを選ぶ必要があります。また、食品産業や医療関連の場所では高精度が要求されることが多いため、より精密なセンサーを持つ温度計が適切です。

2. 記録方式

アナログ式温度計は直感的で読み取りが容易ですが、長期間のデータ蓄積や後処理が難しいことがあります。一方、デジタル式温度計はデータの自動記録やコンピュータへの直接的なデータ転送が可能で、詳細な分析が容易です。

3. 設置と交換

設置の容易さやメンテナンスの手間も選定基準に含めるべきです。特に交換が頻繁に必要となる環境では、取り付けや交換が簡単なモデルが有利です。

4. その他

その他の点として、使用環境が製造現場や屋外である場合、耐久性や耐環境性に優れたモデルが求められます。

また、最近ではIoT技術を活用した温度計も登場しており、リアルタイムでのモニタリングや遠隔操作が可能な製品もあるため、こうした機能の付属も選定基準の1つとなります。

参考文献

https://www.murata.com/ja-jp/products/thermistor/ntc/basic/thermistor

https://jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/technical_data/td06/x0079.html