膜厚計とは

膜厚計とは、物体の微小な厚みを測定する装置です。

例えば、塗装の皮膜や金属メッキの厚みなど、視覚的に計測の難しい薄膜を調べる際に使用されています。膜厚計には測定方式がいくつかあり、測定対象が光を透過するかどうか、接触若しくは非接触のどちらで測定するかなどに応じて測定方式を選択します。

膜厚計の使用用途

膜厚計は、主に塗装面の塗装被膜の厚さの測定に使用されます。塗装は美観を保つほかに、耐久性を持たせる目的で家電品などの日用品や自動車など身の回りの物の多くに施されています。

塗装被膜の厚さは、適宜な膜厚でかつ均一であることが必要です。膜厚が適宜でない、すなわち塗装膜が厚すぎるとひび割れが生じ、逆に薄すぎると変色や光沢の損失、下地の劣化などの問題を引き起こします。また、均一でない場合には、場所によって耐久性が変わってしまい、品質を保てないなどの問題が生じます。

そこで、品質管理のために膜厚計を使用して、様々な物品の塗装膜の膜厚を測定管理する方法が一般的です。膜厚計には様々なものがあり、測定対象によって適した機器が使われます。例えば、透明な薄膜の厚みを測る場合、広帯域の光を用いる分光干渉式膜厚計や赤外線を用いる赤外線膜厚計が利用されます。

しかし、金属などは光を通さないのでこれらの方法は使えません。金属メッキの薄膜などを測定する場合は、磁束の変化を用いた電磁式膜厚計や渦電流を用いた渦電流式膜厚計が好適です。さらに、測定物に接触することが難しい場合は、超音波膜厚計などの非接触式の膜厚計も使用されます。

膜厚計の原理

膜厚計には様々な測定方式のものがあり、測定対象によって適した機器が使われます。以下の5つの方式が代表的です。

1. 分光干渉式膜厚計

光の干渉を利用した膜厚計です。測定対象に光を入射させると、薄膜の表面と裏面で光が反射されます。この2つの反射光には位相のズレが生じ、薄膜の厚み分に応じてズレが生じます。波は同位相で重なると強め合い、逆位相で重なると弱め合うので、この干渉の違いを測定することで厚みの計測が可能です。

2. 赤外線膜厚計

赤外線が測定対象に吸収されることを利用した膜厚計です。測定対象に赤外線を照射すると、測定対象の素材と厚さに応じて特定の波長の赤外線が吸収されます。その性質を利用し、透過光もしくは反射光を分光して得たスペクトルをもとに膜厚を測定する原理です。測定対象素材の吸収率と膜厚との関係を予め測定しておけば、測定対象の膜厚を算出できます。

3. 電磁式膜厚計

磁束密度の変化を利用した膜厚計です。測定対象が磁性を有する金属面上に形成されている場合に用いられる測定方式で、金属のみに磁石を近づけた場合と、金属の上に測定対象がある状態で磁石を近づけた場合では、磁束密度が変わることを利用しています。ただし、測定対象が金属に接しており、かつ測定対象が金属ではない場合にしか使えません。

4. 渦電流式膜厚計

渦電流式膜厚計は、コイルにより生じる磁束の変化を利用して測定対象の厚さを測定する方式です。通電したコイルの周りには磁束が生じ、コイルを測定対象に近づけると測定対象の厚さに応じて磁束が変化します。この磁束の変化を検出することで測定対象の厚さを測定しています。

5. 超音波膜厚計

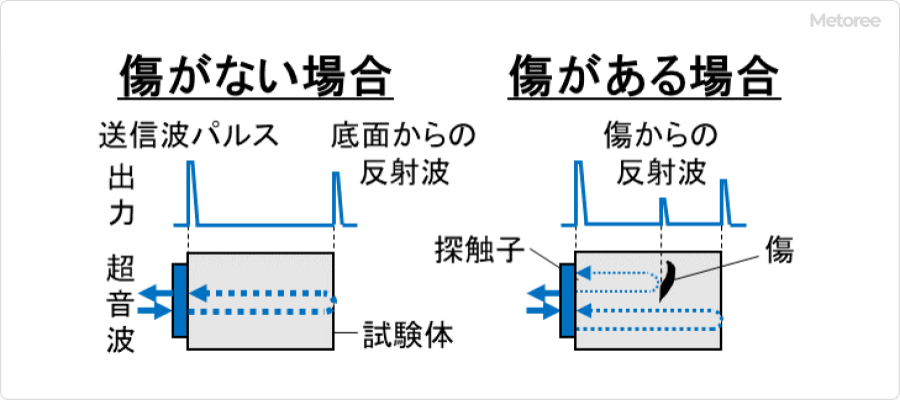

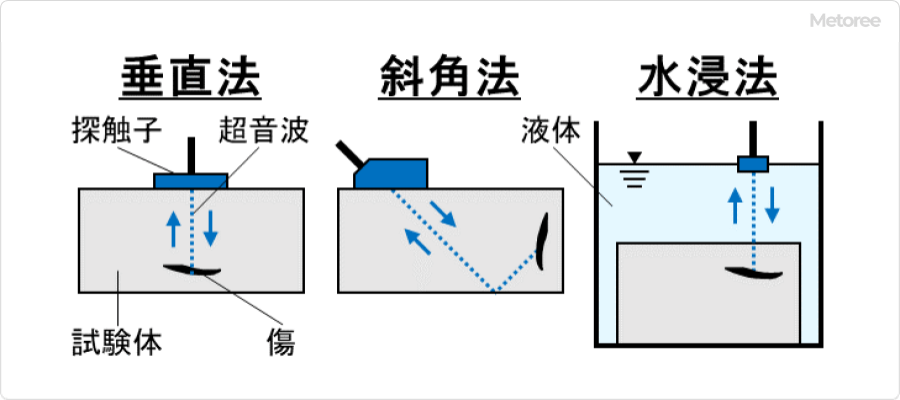

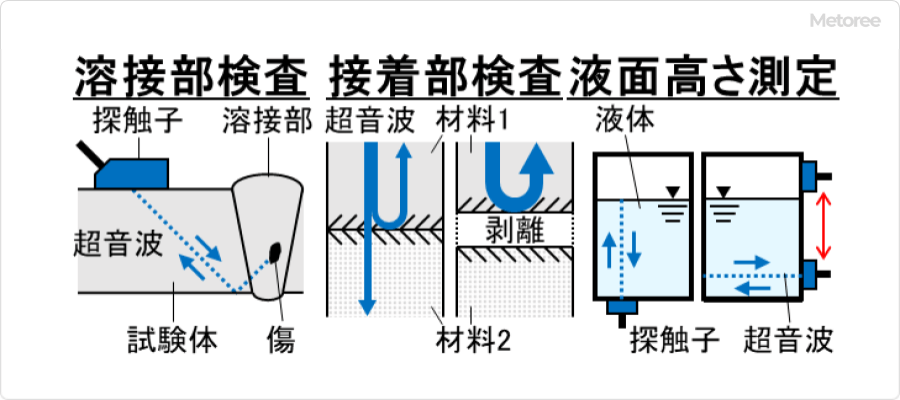

超音波膜厚計は、超音波の反射を利用した膜厚計です。測定対象の表面から超音波を放つと、測定対象の内部を通って裏面で反射します。この反射までにかかった時間から厚みを測定することが可能です。

例えば、ガラスのような透明な薄膜の厚みを測る場合は、広帯域の光を用いる分光干渉式膜厚計や赤外線を用いる赤外線膜厚計が使用されます。一方、金属などのように光を透過しないものに関してはこれらの方式の膜厚計は使えません。

金属メッキの薄膜などを測定する場合は、磁束の変化を用いた電磁式膜厚計や渦電流を用いた渦電流式膜厚計が利用されます。さらに、測定物に接触することが難しい場合は、超音波膜厚計などの非接触式の膜厚計も使用されます。

膜厚計の種類

膜厚計は、接触式、非接触式、断面観察式の3種類に分類できます。

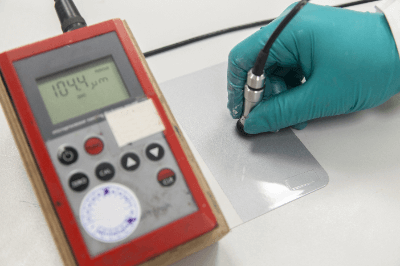

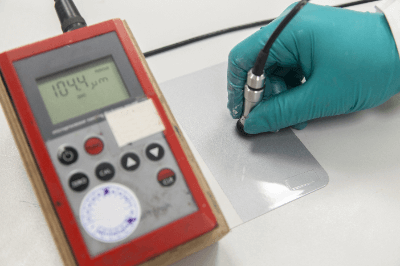

1. 接触式膜厚計

接触式の膜厚計は、センサー部分と膜厚計本体がケーブルでつながっており、センサー部分を測定対象に接触させて膜厚を計測します。なお、接触式の膜厚計には、電磁誘導式、過電流式、超音波式、触針式があります。最もオーソドックスな膜厚計であり、性能にもよりますが数万~20万円程度で購入が可能です。

接触式の膜厚計の使い方は簡単で、測定したい物質にセンサー部分を当てることで数値が表示されます。ただし、物質によって反応速度が違うため、センサー部分が反応するまで数秒待つ場合もあります。接触式の膜厚計のうち、電磁誘導式および過電流式を使う場合は、測定対象が何の素地上に形成されているのかで使い分ける必要があります。

電磁誘導式は鉄、鋼などの磁性体、過電流式はアルミ、ステンレスなどの非磁性体に使用されます。なお、両方の方式で測定するデュアルタイプも販売されており、デュアルタイプであれば、磁性体および非磁性体の両方の測定が可能です。

2. 非接触式膜厚計

非接触式の膜厚計は、膜厚計本体から光を放出し、膜の表面で反射した光や膜内に浸透した光の波長の干渉をスペクトルとして検出して膜厚を測定します。基本的には、人の手が届かない場所で使用される形態で、反射分光式、赤外線式、静電容量式、放射線式があります。検出部分に高精度な半導体素子を使用しているため、接触式よりも高価格です。

3. 断面観察式膜厚計

断面観察式の膜厚計は、TEM、SEMなどの電子顕微鏡です。接触式や非接触式では測定できない極小物質などを測定するときに使用されます。ただし、研究や技術開発で使用されることが多く、現場などでは採用されることはほとんどありません。

参考文献

https://www.keyence.co.jp/ss/3dprofiler/keijou/film/principle/

https://sooki.co.jp/upload/surveying_items/pdf/manual_pdf_054020.pdf

https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/142/

https://www.asumigiken.co.jp/products/thicknessmeter/about/