クラッチとは

クラッチ (英: Clutch) とは、エンジンとトランスミッション (変速機) 間に存在している動力伝達装置です。

エンジンの回転運動をトランスミッションに伝達したり、遮断したりする役割を果たしています。主に車やバイクの発進、停止、変速 (ギアチェンジ) のタイミングで使われ、車のスムーズな発進、停止、変速をサポートしています。

仮にクラッチが無ければ、変速時の衝撃が大きすぎてしまったり、まともに発進・停止ができなくなってしまうため、車やバイクにとってクラッチは必要不可欠な装置です。

クラッチと聞くと、マニュアル (MT) 車にしか搭載されていないと思われがちですが、実は、オートマチック (AT) 車にもクラッチのような働きをするトルクコンバーターという装置が搭載されています。クラッチの有無ではなく、クラッチを手動で操作しなければいけないのが、マニュアル車、自動でクラッチ同様の動力伝達を行えるのがオートマチック車です。

クラッチの原理

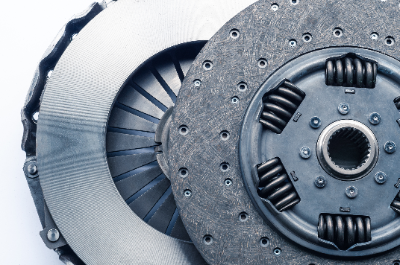

クラッチは、フライホイール、クラッチディスク、クラッチカバーという3つの部品で構成されています。エンジンと直接繋がっている部品がフライホイールで、エンジンにより生み出された回転運動をそのまま伝えます。

トランスミッション (変速機) に繋がっている部品がクラッチディスクです。クラッチペダルを踏むとフライホイールとクラッチディスクが圧着し、フライホイールの回転運動がクラッチディスクとトランスミッションに伝わり、タイヤへと伝わる仕組みです。

つまり、クラッチペダルを踏むとエンジンの動力がタイヤに伝わり、ペダルを元に戻すとエンジンの動力がタイヤに伝わらなくなるということです。

このフライホイールとクラッチディスクを覆うようについているのがクラッチカバーです。クラッチカバーはただクラッチ部品を保護する働きだけではなく、クラッチカバー内部にあるプレッシャープレートと呼ばれる円盤上の部品が、クラッチの圧着や分離をサポートする働きをしています。

クラッチの使用用途

クラッチは自動車やバイクなど、エンジンの動力をトランスミッションに伝える部品だと思われていますが、実際には異なっています。例えば、電動モーターの動力を回転軸の違う部品に伝えたり、遮断したりする必要がある場合にも、クラッチが使われることがあります。

また、自動車やバイク以外にも、草刈り機や芝刈り機、除雪機、ヘリコプター、船舶など、回転軸の異なるあらゆる動力伝達需要がある場所でも利用されています。

クラッチの種類

クラッチには「乾式」や「湿式」のようにオイルに浸っているかいないかではなく、構造自体の違いにより、次のような種類が存在します。

1. ドッグクラッチ (噛み合いクラッチ)

ドッグクラッチは、フライホイール、クラッチディスク、それぞれの圧着面が、凹凸状になっています。それぞれの爪が噛み合うことで動力を伝達します。動力伝達がロス無くできるのが特徴です。

爪と爪を噛み合わせる必要があるため、伝達元と伝達先の回転数の差が大きい場合には使えません。そのため、回転数の差が大きい自動車のクラッチとしては使えず、主にトランスミッションや内装変速機などで使われます。

2. 摩擦クラッチ

摩擦クラッチは、摩擦力を使って動力を伝達します。ディスクホイールとクラッチディスクの摩擦を使って動力を伝達するため、伝達元と伝達先の回転数の差が大きくても、動力を伝えることが可能です。また、他のクラッチに比べて徐々に動力を伝えられるため、エンジンの動力を滑らかに伝える必要がある自動車などに使われています。

しかし、摩擦力を利用しているということからドッグクラッチなどと比べるとどうしても伝達ロスが発生します。摩擦クラッチには、ディスクの形状の違いによって次のような種類が存在します。

- ディスククラッチ (円盤状)

- ドラムクラッチ (円筒状)

また、次のようにクラッチの外部環境や細かい機構の違いによって次のような種類も存在します。

- 湿式クラッチ: オイルに浸したもの

- 乾式クラッチ: 空気中で働くもの

- 多板クラッチ: ディスクの枚数を増やして動力伝達量を上げたもの

- 電動摩擦クラッチ: クラッチの圧着などを電磁石で行うもの

- 遠心クラッチ: クラッチの圧着などを遠心力で行うもの

3. 流体クラッチ

液体など流体によって動力を伝達するクラッチのことを流体クラッチと呼びます。伝達元の動力が回転すると、充填された液体がかきまぜられ、その液体の流れによって伝達先に動力が伝達されるという仕組みです。

この原理を発展させたものがトルクコンバーターと呼ばれ、主にオートマチック車にクラッチの代わりとして搭載されています。

クラッチのその他情報

半クラッチが必要な理由

マニュアル車で変速、発進する際に必ず必要になるのが半クラッチです。半クラッチが必要な理由は、変速や発進の際にエンジンの動力をいきなりトランスミッションに伝えてしまうと車に大きな衝撃が加わってしまうためです。

クラッチ操作に失敗すると車が大きくガタンと揺れてしまいますが、この衝撃を防ぐために必要なのが半クラッチ操作です。クラッチペダルを踏み、フライホイールとクラッチディスクを離した状態で、ギアを変え、ゆっくりとクラッチペダルをゆっくりと元に戻します。

徐々にフライホイールとクラッチディスクがくっつき出し、徐々にエンジンの動力が伝わり始めます。エンジンの動力をいきなり全て伝えず、徐々にゆっくりと伝えていくことで、スムーズな発進・変速が可能となります。