粘土瓦とは

粘土瓦とは、粘土を瓦の形状に圧縮成形して乾燥した後、1,000~1,250°C程度の高温度で焼成して得られる建築資材です。

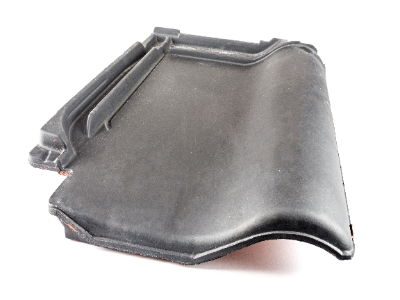

別名、和瓦とも呼ばれています。粘土瓦の形状は、和瓦の「J形瓦」、洋瓦でスペイン風の「S形瓦」、洋瓦でフランス風の「F形瓦」に分類可能です。粘土瓦の状態には、表面に釉薬が塗られている「釉薬瓦」と、表面に釉薬が塗られていない「無釉薬瓦」のほか、無釉薬瓦の表面をいぶして炭素の膜で覆った「いぶし瓦」などがあります。

粘土瓦は耐久性に優れており、遮音性・防音性に優れています。ただし粘土瓦は、1枚あたりの重量が3~4kgと非常に重いです。粘土瓦を使用した建築物は、地震発生時に倒壊するリスクが高まる恐れがあります。

粘土瓦の使用用途

粘土瓦は日本の気候に適しているため、日本家屋に古くから使われています。

粘土瓦の中でも、伝統的な形状である「J形瓦」は、社寺・城郭・茶室などに使用されていることが多いです。「F形瓦」や「S形瓦」は、洋風和風問わず、幅広い形態の住宅に利用されています。

「いぶし瓦」は、銀色で独特の風合いがあり、和風住宅に多く使用されています。無釉薬瓦の一つである「素焼き瓦」と呼ばれる朱色の粘土瓦は、沖縄の家屋で多く見られるほか、ヨーロッパの建築物などにも利用可能です。

粘土瓦の種類

製法区分上は、釉薬瓦、いぶし瓦、無釉瓦の3種類に分類されています。

1. 釉薬瓦

釉薬瓦は釉薬を塗布して作られます。釉薬とは焼きものの絵具のことです。ガラス質の釉薬層が瓦の表面に形成されるため、赤色の瓦が多く、釉薬による着色も表面だけが多いです。釉薬であらゆる色が表現でき、量産性や色の管理が容易なため、大量生産されています。釉薬瓦には塩焼瓦も含まれ、釉薬の代わりに塩を使います。

2. いぶし瓦

いぶし瓦は素地の瓦を焼成し、水やプロパンガスで薄めた灯油を使っていぶして、炭素膜を瓦表面に形成した瓦です。瓦には表裏がなく、均一な黒色になります。新品は一様な黒色ですが、年月が経つと黒~銀色に色調変化が見られ、屋根のアクセントになります。

3. 無釉瓦

無釉瓦は釉薬を施さない瓦です。素焼瓦、練り込み瓦、窯変瓦があります。素焼瓦は素地を焼き上げます。練り込み瓦は原料粘土中に金属酸化物を練り込む瓦です。窯変瓦は意図的に特殊な焼成雰囲気を作って焼きます。

粘土瓦の選び方

粘土瓦以外の瓦屋根には塗装が必要ですが、メンテナンスが不要です。粘土瓦は遮音性や断熱性に優れています。近年主に用いられているスレート屋根や金属屋根と比べて、音をほとんど生じません。そして瓦屋根は、冬は暖かくて、夏は涼しい屋根材です。結露の発生を防げて、空気の層があるため、外に湿気が逃げ、建物の劣化の原因にもなる結露の発生を防ぎます。またひび割れなどで一部劣化した場合にも、1枚ずつ交換できます。さらに粘土瓦はカラーバリエーションが豊富で、作業効率が良く、色落ちや色褪せがしにくいです。

しかし粘土瓦は重く、1枚あたりの費用も高いです。劣化すると苔やカビが発生し、強風や台風によって飛散する可能性もあります。

粘土瓦の構造

1. J形瓦

J形瓦は伝統的な瓦のデザインです。城郭、社寺、茶室のような、日本建築が培った屋根瓦の伝統美を基本としたモチーフです。波型の断面が美しくて、雨が降った場合にも水切れが良い形をしています。

2. S型瓦

S型瓦は断面がS字のカーブを描いた洋風瓦です。スペインを意味する「Spanish」の頭文字の「S」から名前が付いたとも言われています。赤土色を代表とする温かみがある色合いがよく用いられます。カラフルで色のバリエーションも多いです。

3. F形瓦

F形瓦は洋風式の四角形のシンプルな瓦です。波形がなく、平らなデザインで、平板瓦と呼ばれます。平らを意味する「Flat」の「F」から名前が付いたとされています。洋風住宅や和風住宅の両方に使用可能です。最近では軽量化されて、F型の軽量防災瓦もよく用いられています。