ステンレスミラーとは

ステンレスミラー (英: Stainless Mirror) とは、材質のステンレス自体を磨き込んで使用する鏡のことです。

元々ステンレスは金属の中でも表面が反射して鏡面を思わせる材質であり、さらに幾種類もの研磨方法を使い分けることで、用途に合わせて錆びにくく割れない導電性のあるミラーとして完成されます。薄く加工すれば軽くなり、球面形状やデザイン性を加味できることから、他の鏡にはない特色を活かした利用も広がっています。

ステンレスミラーの使用用途

ステンレスミラーは、その特質を活かせる場所で幅広く使用されています。身近な例は駐車場で見かける半球面のカーブミラーです。物がぶつかりやすいゴルフ練習場などのスポーツ施設ではフォーム確認のために使われ、幼稚園やエレベーター内の姿見などにも使用されます。

さらに歪みがないことが好まれる美容院などでも使用可能です。食品工場では異物混入を防ぐため、金属探知機で確認する最終工程でも採用されています。

ステンレスミラーの原理

ガラスミラー (英: glass mirror) のガラスを経由した背面反射とは異なり、ステンレスミラーは母材表面の全面反射です。ガラス製の場合には背面に蒸着した銀によって反射します。ガラスにはわずかな厚みがあるため、映し出されるのは厳密には本来の画像とは異なります。ステンレス製の場合は鏡のように磨き上げた面で反射するため、実際に近い画像が映し出されます。ただし材料のうねりのせいで凹凸があると、わずかに歪みます。

ステンレスの鏡面は主に以下の方法で仕上げられます。

1. バフ研磨

最も一般的な方法で、バフ (英: buff) と呼ばれる研磨道具を使用します。バフは複数枚の布・皮革・フェルトなどを重ねて縫い合わせた円盤工具です。研磨剤を塗布してバフを高速回転させ、金属表面に押し当てて研磨を行います。バフと研磨剤は適切な種類を選ぶ必要があります。

2. 鏡面切削加工

鏡面仕上げには従来は研磨が一般的でしたが、近年は高精度の切削加工により鏡面仕上げを行う場合もあります。研磨とは違って砥粒がないため、加工面に落ちた砥粒が付く心配がなく、細かい面粗さの高精度な加工も可能です。加工面に砥粒が付いてはいけない真空装置用部品や医療用途のインプラント用部品に使用されます。

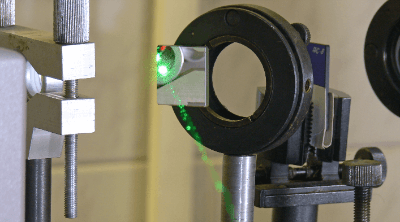

3. 電解研磨

部材をプラス側に接続し、電解により表面を溶かして鏡面仕上げを行います。一般的に電気研磨では特定の電解液に部材を浸します。単純な形状の鏡面仕上げの場合にはコストは安いです。ただし電解液が劣化すると品質に影響する可能性もあり、注意が必要です。

ステンレスミラーの選び方

1. ステンレス材

ステンレスは組成によって熱伝導率や硬度などの特徴が異なり、金属組織や成分により細かく種類が分類されています。具体例としてSUS304・SUS410・SUS430が挙げられまSUS304は加工が比較的容易で、良く取引されるステンレス材です。初めてステンレスの鏡面仕上げを行う場合には、SUS304がおすすめです。

2. ガラスの鏡との比較

ステンレスミラーはガラスの鏡と比較して性能上のメリットとデメリットがあります。両者を比べながら適切なものを選ぶことが重要です。

1. メリット

ステンレスミラーは割れないため、怪我の心配もなく安心して使用できます。大型化が容易で、材料の厚み次第では軽量化も可能です。

切断加工や溶接加工もしやすく、レーザーにより星型・花型・雲型・箱型・円錐型など複雑な形状に加工できます。切断口の処理も簡単で、滑らかな仕上げが可能です。

2. デメリット

ガラスの鏡よりも反射率は劣り、ステンレス自体が歪むと画像も歪みます。ステンレスミラーは表面が傷付きやすいことが欠点です。ガラスにも傷が付きますが、反射面が最下層部にあるため、傷が目立ちにくいです。また最近は強化ガラスなどの高強度ガラスもあり、鏡に傷が付きにくくなっています。

ステンレスミラーの表面に水分中のカルシウムが付くと水垢が目立つようになるため、浴室での使用には向いていません。ガラスの鏡にも水垢が付着しますが、影響は少ないです。