ブレッドボードとは

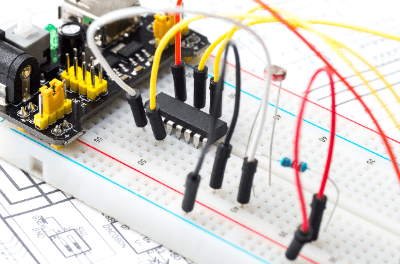

ブレッドボードとは、電子回路の実験や試作をするための板のことです。

ブレッドボードは、はんだ付けが不要で、部品やジャンパ線を差し込むだけで電気的に接続されるソルダーレスタイプが一般的です。ブレッドボードの内部には、金属端子が配線されており、特定の箇所が互いに接続されています。

回路を簡単に組み立てたり変更したりできることや、熱に弱い部品を劣化させないことが大きな利点です。ブレッドボードは、電子回路の基礎を学んだり、プロトタイプを作ったりするのに便利な道具です。

また、はんだを使用するタイプはユニバーサル基板タイプがほとんどであるため、一般的に半田を使用するタイプのブレッドボードはユニバーサル基板タイプを指します。

ブレッドボードの使用用途

ブレッドボードはその便利さから、様々な場面で活用されています。主に以下のような用途で使用されます。

1. 回路の試作

新たな電子回路を設計する際、ブレッドボード上で試作を行うことで、設計の妥当性を確認したり、問題点を見つけ出したりします。これにより、製品化する前の段階で、回路設計の改良や最適化を進めることが可能になります。

2. 教育的な目的

電子工学の学習者は、ブレッドボードを使用して基本的な電子回路を組み立てて学習します。これにより、理論だけでなく実践的な知識も身に付けることができます。また、教育現場ではブレッドボードを用いた実験が多く行われています。

3. DIYプロジェクト

ホビーで電子工作を行う人々もブレッドボードを活用します。ラジオやアラーム、LEDライトなど、自分だけのオリジナル製品を作るためにブレッドボードが有用です。

ブレッドボードの特性を活かすことで、上記のような多岐に渡る用途でその価値が発揮されます。それぞれのシーンでブレッドボードは、創造性を引き立て、技術的な挑戦をサポートしています。

ブレッドボードの原理

1. はんだ不要のタイプ

絶縁体上に、導体が縦横に並んだ構造でプリントされています。これらは穴が開いたプラスチックで覆われています。穴は導体上に開いており、穴が開いた導体上には金属ソケットが付いています。

そのため、穴から端子を差し込むとソケットに刺さり導体に導通します。端子間を接続する場合には、同導体上の別な穴から別な端子を差し込むことで、はんだ付けをしたように端子間を接続できます。

穴間隔は、DIP部品をそのまま取り付けることができるように、DIP部品の端子間隔である2.54mmが一般的です。

2. 半田を使用するタイプ (ユニバーサル基板タイプ)

ユニバーサル基板の穴周囲にはんだ付けするための銅薄膜が貼られています。ユニバーサル基板タイプのブレッドボードは、複数個の穴が銅薄膜で繋がっています。穴に端子を刺しただけでは繋がらないため、はんだ付けが必要です。

端子間を接続する場合には、銅薄膜上の別な穴から別な端子を差し込んではんだ付けをして、端子間を接続できます。

ブレッドボードのその他情報

1. ブレッドボードのサイズ

ブレッドボードのサイズは様々ですが、蟻溝 (ありみぞ) によって結合ができるため全体の大きさは比較的自由に変えることができます。蟻溝とは、断面が逆ハの字状になった溝のことです。

溝に合う出っ張り (凸型の直方体) と結合して、外れないようにできています。しかし、メーカーによって蟻溝の位置やサイズは異なるため、型番やメーカーは揃えた方が使いやすいです。

粗悪品のブレッドボードは、蟻溝自体が緩い場合や抜き差しがしづらいものもあるため注意する必要があります。

2. ブレッドボードのメリットとデメリット

ブレッドボードを利用するメリットは、半田付けが不要なものがほとんどのため、組み立てが簡単であることと、変更や分解をする際も再利用が簡単にできることです。反対にデメリットとしては、扱える部品が限られていることや回路が複雑になると混乱するため規模が大きい回路には向いていないことが挙げられます。

3. 組立に活用する回路図と配線図

ブレッドボードに回路を組み立てる時に用いるのが、回路図や実態配線図です。回路の部品の配置や配線を描いた設計図のようなものですが、回路図と実態配線図には違いがあります。

回路図は部品や電気的接続等を記号で表現し、より専門的な図です。記号は規格として、いくつか標準化がされています。いずれかの規格に従い、正しく表現すれば、誰でも正しく同じように読むことができます。実態配線図は、部品や配線をより詳細に表現する図です。

実物の部品や全体の構造と同じように描くため、図よりも絵のような表現に近いものもあります。実態配線図の方が分かりやすく、はじめて組み立て作業をする人に向いています。一方、回路図自体が大きく複雑な構造の場合、実態配線図で表現すると複雑で分かり辛くなってしまうため、回路図の方が向いています。

組み立てる回路の構造などを考えながら、回路図を作っていく必要があります。回路図や実態配線図を描くためのエディタやソフトなども活用していくと配線ミスなどの減少に繋がります。

参考文献

https://iot.keicode.com/electronics/what-is-breadboard.php

http://www.ee.ibaraki.ac.jp/09student/Lectures/KisoDenki/BB/BB-intro.html

https://ht-deko.com/arduino/breadboard.html

http://maicommon.ciao.jp/ss/Hardware/adFunc/Diagram/index.htm

https://shimatake-web.com/entity-wiring-diagram/

http://miqn.net/introduction/216.html

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/musashino_proto/517061.html