イソホロンとは

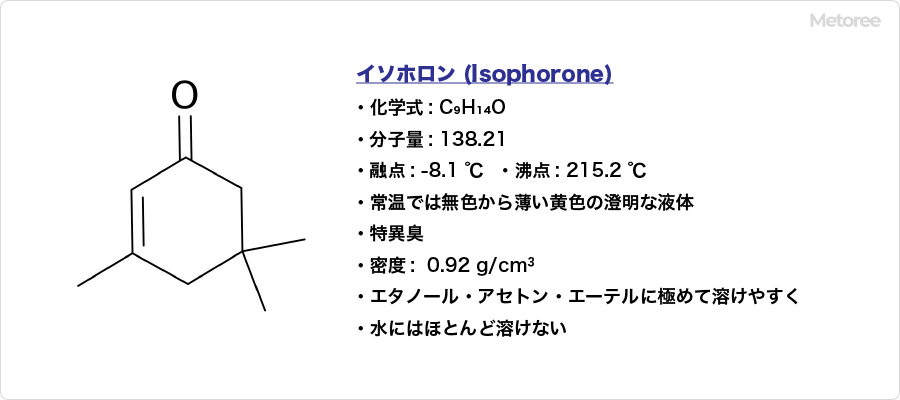

イソホロン (Isophorone) とは、化学式C9H14Oで表される環状ケトン構造を持つ有機化合物です。

天然ではクランベリー類に含まれています (CAS登録番号78-59-1、分子量138.21) 。密度は0.92g/mL、沸点は215.2℃、融点は-8.1℃で、常温では透明でほぼ無色の液体です。特異臭があり、エタノール・アセトン・エーテルに極めて溶けやすい一方、水にはほとんど溶けません。

イソホロンの使用用途

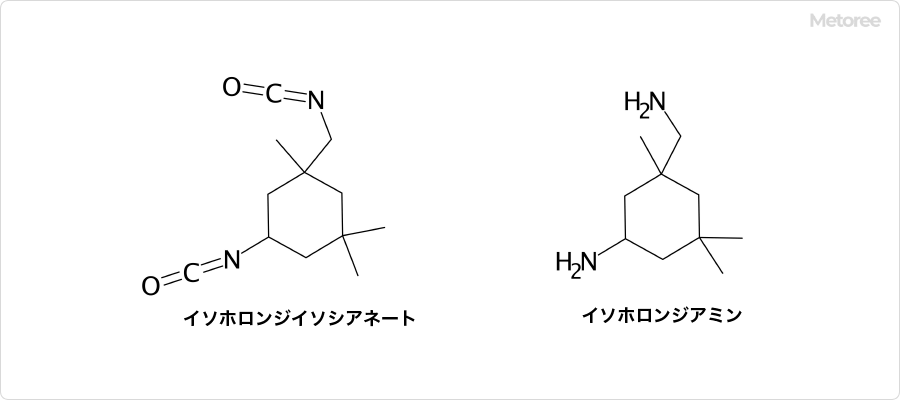

図2. イソホロンの誘導体

イソホロンは主に、溶剤、塗料、農薬の原料などに使われます。溶剤では、接着剤、殺虫剤、仕上げ材など、塗料では、インクやペンキ、ラッカーなどが代表的な用途です。その他、合成中間体や、木製品の保存剤や床の防水剤などにも用いられています。

農業分野では酸アミド系除草剤の溶剤として利用されていますが、この利用方法は、クメン法によってフェノールを製造する際に副産物として発生するアセトンを有効に処理する手段を模索する中で発見されました。塗料の分野では、ポリウレタン樹脂塗料原料のイソホロンジイソシアネート (C12H18N2O2) の合成中間体として優れた耐久性と耐水性を発揮します。接着剤の分野では、エポキシ樹脂硬化剤原料のイソホロンジアミン (C10H22N2) の合成中間体として接着力や耐熱性に優れ、工業用途や建設分野などで広く利用されています。

イソホロンの性質

イソホロンの引火点は90℃、自然発火点は462℃で可燃性液体です。通常は安定して取り扱うことができますが、火災時の燃焼では一酸化炭素、二酸化炭素などの有害ガスが発生します。強酸化剤、酸化剤、強塩基と反応するため、保管する際にはこれらの物質との接触を避けるよう細心の注意を払うことが重要です。なお、水溶液の状態で日光に当たると、「[2+2]光環化付加反応」と呼ばれる特定の化学反応を起こし、分子が2つ結合して1つの分子 (二量体) になります。

イソホロンの種類

イソホロンには「アルファイソホロン」と「ベータイソホロン」の2つの異性体があります。前者は一般的に幅広く利用されています。後者は前者と同様の性質がありますが、反応性・毒性が前者とは異なる場合があり、少量しか存在しません。

イソホロンにはさまざまな誘導体があります。「イソホロンジアミン」と「イソホロンジイソシアネート」が代表的です。前者にはアミノ基が2つあり、エポキシ樹脂硬化剤やポリウレタン原料として使われます。後者は前者をさらに反応させて得られる化合物です。イソシアネート基を2つ持ち、反応性が高く、特に水分と反応しやすいのが特徴です。これを活かし、耐候性や耐薬品性が求められる用途 (塗料、接着剤、シーリング材など) に使用されます。このように、基本構造が同じであるため類似の性質がありますが、それぞれ用途が異なります。

イソホロンのその他情報

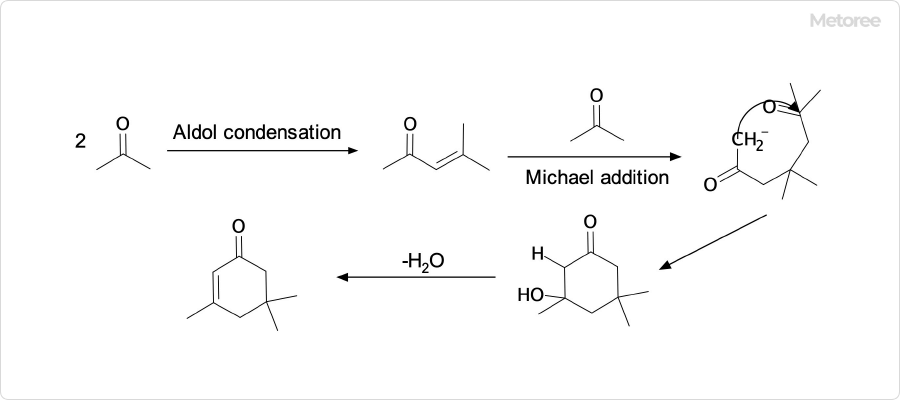

図3. イソホロンの合成

イソホロンは3分子のアセトンの自己縮合により合成されます。まず、2分子のアセトンがアルドール縮合反応を経て脱水し、メシチルオキシドを生成します。次に、別の1分子のアセトンがエノラート化し、この中間体に対してマイケル付加反応を行います。最終的に、環化および脱水反応を経てイソホロンが生成されます。メシチルオキシドとイソホロンの収率は、それぞれ反応条件に大きく依存します。このため、最適な収率を得るためには、反応条件の調整が重要です。

イソホロンは、前述の通り可燃性液体であることから、危険物・有害物として消防法・労働安全衛生法・化審法・海洋汚染防止法で指定対象となっています。使用の際には、揮発性が高いため、吸入による健康リスクを避ける必要があります。また、皮膚・目に触れると刺激を引き起こす可能性があるため、手袋・保護メガネなどを着用し直接触れないようにしてください。さらに、可燃性があるため、火気・直射日光などの高温を避け、乾燥した冷暗所に保管することが重要です。

参考文献

https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0109-0179JGHEJP.pdf

https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/dt/html/GI_10_001/GI_10_001_78-59-1.html https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Isophorone

https://www.env.go.jp/chemi/report/h23-01/pdf/chpt1/1-2-2-02.pdf