構造解析とは

構造解析とは、解析対象となる構造物に荷重が加わることによって変化する物理量を計算し、得られた計算結果に基づいた評価、分析を行う一連の工程のことです。

計算される物理量には変形量、内力 (応力) 熱や振動数などがあります。構造解析を行う目的は、実際に作成したい構造物などを作成する前に結果を予測することにより、失敗するリスクを低減することです。

また、より良い構造にするためのヒントも得られます。また、簡単には実験ができないような大規模な構造物についても、構造解析によって結果を予測することが可能になります。

構造解析の使用用途

構造解析が多く用いられている分野には、自動車の開発や生産、建築や土木分野、金属加工の生産検討、ゴム製品の開発などがあります。

1. 自動車

現在の自動車開発において、構造解析は欠かすことができない技術です。運動性能の向上、安全性の確保、省エネルギー化、低コスト化のために、多くの部品について構造解析が用いられています。

2. 建築・土木分野

建築や土木分野において構造解析は、様々な建築物の強度、耐震、耐風性能、耐火設計に用いられています。建築においては、機械部品のような試作はほぼできません。構造解析を有効に活用する必要があります。

3. 金属加工

金属加工では、塑性加工やプレス加工が行われます。かつては、ベテランの経験によって難易度の高い製品が作られてきました。現在では、構造解析を有効活用することにより、技能伝承とともにより高度なものづくりが可能になっています。

4. ゴム製品

ゴム製品は荷重を受けた際の変形が大きく、また変形時には他の製品との接触も伴います。構造解析の中でも、非線形解析が多く用いられます。

構造解析の原理

構造解析の作業は、解析対象の作図、メッシュを切る、モデル化、物理量を入力、解析、出力という手順で進みます。

1. 測定対象の作図

CADなどのソフトを用いて解析対象を作図します。主に3D CADを使用します。使用しているCADがある場合は、CADのファイル形式が使用する構造解析ソフトに対応しているかを調べておくことをおすすめします。

2. メッシュを切る

解析対象をメッシュと呼ばれる格子状に分解します。この分解の精度によって、計算の精度やスピードに影響があるので、注意が必要です。

3. モデル化

解析対象をモデル化します。メッシュごとの境界面をばねとみなすことが一般的です。

4. 物理量を入力

解析対象のヤング率や比熱、膨張係数、密度などを入力します。この物理量は、事前に実験などで測定しておきます。

5. 解析

解析には、いくつかの種類があります。f=kxというフックの法則を基本とした静解析、F=maというニュートンの運動方程式を基本とした動解析があります。

動解析には時間の概念が存在し、比較的容易な陰解法と、複雑な連立1次方程式を解く陽解法に分けることができます。

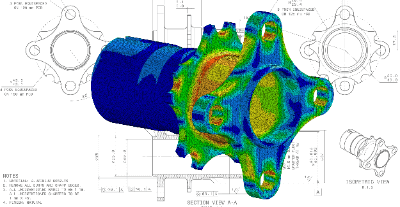

6. 出力

ほとんどの構造解析ソフトは、解析結果を可視化できます。可視化することで、解析対象の変位や集中的に力が加わる場所を発見できます。

構造解析の種類

構造解析にはさまざまな種類があります。代表的なものは、以下のとおりです。

1. 静解析

静解析は、構造物に力が作用した際の変形量や応力を計算します。部品の使われ方に適した形状にするためのヒントが得られます。

2. 固有値解析

固有値解析は物体の固有値を計算します。固有値とは共振が起こる周波数で、固有値が高ければ共振が起こりづらいと判断できます。

精密装置の架台では、振動が機能に影響を与えるため固有値解析を行い、固有値がなるべく高くなるように形状を決めていきます。

3. 伝熱解析

伝熱解析は、物体の熱分布がどのようになるのかを計算します。例えば、ヒータープレートの温度分布を計算することで、温度均一性を予測することができるため、部品製作することなく最適設計が行えます。

構造解析のその他情報

構造解析の注意点

構造解析は専用ソフトウェアを使用しますが、実際の状態に近い解析結果を得るためには、いくつか注意する項目があります。

1. 3Dモデルの作り方

実際の形状と全く同じにすることで、メッシュ処理でエラーが出たり、解析に時間がかかりすぎたりして、うまく解析結果が出ない場合があります。モデルは何を解析するかによって細かく作成する部分と省略する部分を使い分けなければなりません。

2. 解析の条件

条件にはいろいろなものがあり、この設定がうまくできていないと、実際の値とかけ離れた解析結果が出てしまいます。解析ソフトウェアが優れたものでも、モデルや条件設定が悪いと現実に近い結果を得ることができません。

解析ソフトウェア会社のセミナーなどに参加して、ソフトウェアに合わせた手法を用いることが重要です。また実験が可能な場合には、構造解析結果と実験結果とをすり合わせる相関取り (コリレーション分析) も大切な技術になります。

参考文献

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kikaic1979/50/449/50_449_37/_pdf

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjspe1933/42/502/42_502_955/_pdf

http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00037/246/246-123131.pdf

https://www.cts-inc.co.jp/lecture/kaiseki/index.html