高温高湿試験とは

高温高湿試験とは、様々な部品や機器類が高温高湿状態の環境下に長時間置かれることで、電気的な特性や機械的な特性、外観の状態がどのように変化するかを確認する試験です。

高温および高湿の環境下での製品自体の耐久性を判定できます。 高温高湿の環境下では通常の温度や湿度と比較して動作不良や不具合および故障が発生しやすくなり、 寿命の劣化が加速する条件にもなるため、部品や機器の耐久性の確認が必要です。

高温高湿試験の使用用途

高温高湿試験は、以下のような用途や目的で使用されます。

- 製品の耐久性:高温高湿環境課下に放置することによる製品の劣化や故障の評価

- 材料試験:プラスチック、金属、ゴムなどの素材の耐候性評価

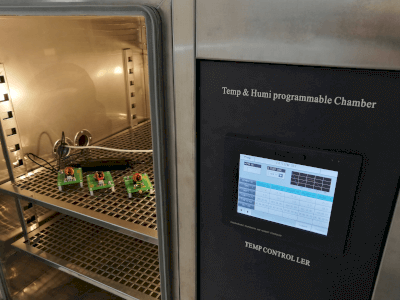

- 電子部品の評価:回路基板、半導体、電子機器の性能維持の確認

- 医薬品および化粧品の安定性試験:保存期間中の品質維持の確認

- 包装材の試験:梱包材の保護性能の確認

高温高湿試験の原理

高温高湿下での製品試験は、製品が過酷な環境条件にさらされた場合にどのように動作し、耐久性があるかを評価する目的で行われますが、この試験は次の原理に拠るものです。

- 高温

熱エネルギーが分子の運動を活発にし、材料の化学反応速度 (例として酸化や分解) が加速します。これはアレニウスの法則 (温度が10℃上がると化学反応速度が約2倍になる) に基づいています。 - 高湿

水蒸気が材料内部や接合部に侵入し、腐食や膨張を引き起こします。例えば、金属部品では酸化や腐食が促進されます。

高温高湿試験の種類

高温高湿試験には、主に以下のような種類があります。これらの試験は、電子機器、建築材料、自動車部品、医療機器など、多くの分野で実施され、製品の信頼性や耐久性の向上に役立っています。どの試験を実施するかは、製品の用途や想定される使用環境に応じて選択されます。

1. 恒温恒湿試験

- 概要:一定の温度と湿度を維持した環境で試験を行う

- 目的:長期使用時の劣化や性能低下を確認する

- 試験条件の例:温度40℃/湿度90%での24時間評価など

2. 高温高湿サイクル試験

- 概要:温度と湿度を一定範囲で変化させる

- 目的:環境の変化による膨張・収縮や結露の影響を確認する

- 試験条件の例:温度25℃~60℃/湿度80%~95%のサイクルを繰り返す

3. 高温高湿ストレス試験

- 概要:高温・高湿度条件で加圧を加え加速試験を行う

- 目的:信頼性の評価を短時間で行う

- 試験条件の例:温度120℃/湿度100%、2気圧で96時間

4. 結露試験

- 概要:高湿度から低温に急激に変化させ、結露が発生する状況を再現

- 目的:結露による腐食や電気特性の変化を評価する

- 試験条件の例:温度60℃/湿度95%から0℃まで冷却

5. 高温高湿バイアス試験

- 概要:高温高湿環境下で電圧を加えながら試験を行う

- 目的:電気的ストレスと環境的ストレスの複合的影響を確認する

- 試験条件の例:温度85℃/湿度85%、定電圧印加で1000時間

6. 腐食試験 (耐湿性試験)

- 概要:高湿度環境下で腐食や錆びの発生を調査

- 目的:耐腐食性や防湿性能の確認

- 試験条件の例:温度40℃/湿度90%で500時間

高温高湿試験のその他情報

1. 試験時の注意点

高温高湿試験は、試験対象品に結露が付いていない状態を模擬した試験であるため、試験中は試験対象品に結露が発生することを防ぐ必要があります。結露が発生すると、電気的特性または機械的特性が過剰に劣化する可能性があります。

結露が発生する条件は、温度の高い恒温恒湿槽へ温度の低い試験対象品を急に入れた場合です。恒温恒湿槽内の水蒸気が凝縮され、試験対象品に結露が付着しやすくなります。電気部品に結露が発生した場合、基板パターン間の短絡や電気絶縁性の劣化が発生し、適切な試験が出来なくなります。

結露の発生を防ぐ方法は、試験対象品を恒温恒湿槽に入れた後、試験温度とは少し低めの温度まで予備加熱したあとに、試験する温度まで上昇させることです。

2. 測定機器の設置場所

試験中に電気的特性を測定する場合、測定機器の設置場所に注意する必要があります。測定機器を恒温恒湿槽の中に入れた状態で試験を実施した場合、測定機器の動作保証温度は常温が多いため、測定機器が誤動作したり故障したりする可能性があるからです。

測定機器の誤作動を防ぐために、試験を実施する際は、測定機器を恒温恒湿槽の外に置き、測定機器を常温の状態にして試験することになります。その場合は電気信号を測定するためのケーブルを恒温恒湿槽外に配線し電気的特性を測定しますが、ケーブルが長くなるためノイズが乗り易くなります。従って、様々なノイズ対策が必要になる場合があります。