制御・計測・センシング

駆動・機械要素・電子制御部品

産業別カテゴリ

電源・エネルギー・熱処理機器

安全・保護・環境対策

材料・素材・ケミカル

電気・電子部品

構造部品・締結要素

ソフトウェア・ネットワーク

サービス

その他

全てのカテゴリ

閲覧履歴

育苗トレーのメーカー20社一覧や企業ランキングを掲載中!育苗トレー関連企業の2025年7月注目ランキングは1位:株式会社東海化成、2位:住化農業資材株式会社、3位:株式会社サカタのタネとなっています。 育苗トレーの概要、用途、原理もチェック!

2025年7月の注目ランキングベスト10

| 順位 | 会社名 | クリックシェア |

|---|---|---|

| 1 | 株式会社東海化成 |

12.8%

|

| 2 | 住化農業資材株式会社 |

10.6%

|

| 3 | 株式会社サカタのタネ |

10.6%

|

| 4 | 東罐興産株式会社 |

10.6%

|

| 5 | 日本ポリ鉢販売株式会社 |

6.4%

|

| 6 | タキイ種苗株式会社 |

6.4%

|

| 7 | 明和株式会社 |

6.4%

|

| 8 | アンドウケミカル株式会社 |

4.3%

|

| 9 | 株式会社サングリン太陽園 |

4.3%

|

| 10 | キャネロン化工株式会社 |

4.3%

|

1 点の製品がみつかりました

1 点の製品

京和グリーン株式会社

740人以上が見ています

最新の閲覧: 11時間前

返信の比較的早い企業

100.0% 返答率

24.7時間 返答時間

■農業用エクセルソイル 育苗タイプ 育苗の総合的省力化に大きく貢献する培土です。従来の育苗培養土では困難であった花壇苗や切花苗の若...

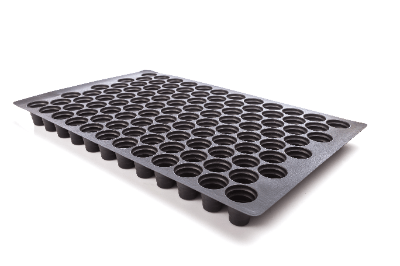

育苗トレーとは、細かくトレーで仕切られている育苗箱のことです。

その名の通り、植物を栽培する上で、ある程度の大きさまで成長させるために使用します。

育苗トレーは、植物を苗まで育てる際に使用します。トレーの中で種をまいて、成長させることで、苗まで育てています。

初心者の方は特に、種から植物を成長させることが難しいです。育苗トレーである程度の大きさまで成長させてから、畑に植えることで、確実に植物が成長します。

育苗トレーの長所として、畑に植える前に苗を大きく育てられることが挙げられます。前述したとおり、畑に移植した後も成長の度合いが同じである苗を効率的に育てることが可能です。

そのほか、管理がしやすいことも長所の一つとして挙げられます。これは、間引きの作業を一気にできたり、天候に合わせて場所を移動したりすることができるためです。

また、管理された環境で植物を成長させるため、害虫から守り、安全に栽培をすることも可能です。

育苗トレーの短所として、まずコストが挙げられます。育苗トレーを購入するのはもちろん、育苗トレーを置く場所も必要になります。ある程度場所の余裕がないと、使用するのは難しいです。

育苗トレーには大きく分けて「連結ポット」と「セルトレー」の2種類があります。

連結ポットは、16~49個程度のポットが連結された育苗トレーです。ポットのため、深さがあり、根付きの良い苗を育てることができます。

セルトレーは、72~300個程度の小さな穴がある育苗トレーです。連結ポットと比べて、穴が小さいため、限られたスペースで多くの苗を育てることが可能です。

育苗トレーは、育てる植物によって適切なものを選ぶことが大切です。

苗の根を強くしたいときは、連結ポットを使用すると良いです。茎が太く、根が強く、畑に移植した後も、定着が強く成長してくれます。なるべく、育苗トレーで大きく成長してから移植したい場合におすすめです。

夏場に育苗する際は、白色のセルトレーを使用すると良いです。一般的に、育苗トレーは黒色が多いですが、白色のトレーを使用することで、遮熱効果があります。

畑で栽培するときよりも、育苗トレーは土が乾燥しやすいため、熱を下げて土からの水の蒸発を防ぐ必要があります。

ブロッコリーやキャベツなどの葉茎菜類の育苗には、128穴のトレーがおすすめです。特に、プラグトレーは成長した苗をそのまま畑に差し込むことができることから、使い勝手が良いと言えます。

育苗トレーを使用する際は、以下の手順に沿うことが大切です。

土にも種類があるので、育てる植物や気候に合わせて、選定します。

土に軽く穴を作って、種をまきます。また、種をまいて、土をかぶせたら、何の植物を植えたか分かるように、ピンを挿して管理します。

育苗トレーは基本的に土が乾きやすいです。そのため、給水をしっかり行うことが大切です。受け皿を用意して給水したり、霧吹きなどで給水したりする方法があります。

育苗トレーを使用して栽培する上で日当たりや水の管理について紹介していきます。

育苗をする上で種から発芽する前までは、温度の管理を徹底することが必要です。発芽の最適温度は、品種によって異なるため、気温が下がる場合は、保温するなどの管理が必要になります。

また、発芽後は日当たりが良い場所に育苗トレーを置きます。日照時間が少ないと、細い苗になってしまい、植え付け後の生育が弱くなるためです。

前述したとおり、育苗トレーは畑よりも土が乾燥しやすいです。そのため、土の表面が乾いたら水をたくさんあげる必要があります。

しかし、水をあげすぎると、根腐れ病になってしまうこともあるため、水の調節が重要です。