イメージインテンシファイア

メーカー8社一覧 【2024年】

イメージインテンシファイアについての概要、用途、原理などをご説明します。また、イメージインテンシファイアのメーカー8社一覧や企業ランキングも掲載しておりますので是非ご覧ください。イメージインテンシファイア関連企業の2024年3月注目ランキングは1位:株式会社ノビテック、2位:有限会社ナカニシイメージラボ、3位:デルフトハイテック株式会社となっています。

イメージインテンシファイアとは

イメージインテンシファイアとは、ごく微弱な光やX線を検知し、数千~数万倍に増幅することで可視化するデバイスのことをいいます。

その中でもX線を可視化するものを「X線イメージインテンシファイア」、蛍光などの微弱な光を可視化するものを「MCP (Micro Channel Plate) イメージインテンシファイア」と呼びます。

蛍光や夜間の光などは基本的に極めて微弱なため、いったん電子に変換してそれを電気的に増幅することでコントラストをつけて像のように見せることが可能になります。

イメージインテンシファイアの使用用途

医療用のレントゲンにもイメージインテンシファイアは使用されています。X線は放射線の一種のため、人体の被曝量を抑制することが必要ですが、イメージインテンシファイアを使用することによってごく微弱なX線をあてるだけで像として可視化できたり、リアルタイムでX線画像を見ることができるためよく使用されます。

MCPイメージインテンシファイアは細胞内のミトコンドリアを蛍光染色した際の蛍光イメージング医療機器などにも導入されています。

天体望遠鏡でとらえた微弱な天体の像もイメージインテンシファイアで明瞭に観察することができます。

イメージインテンシファイアの原理

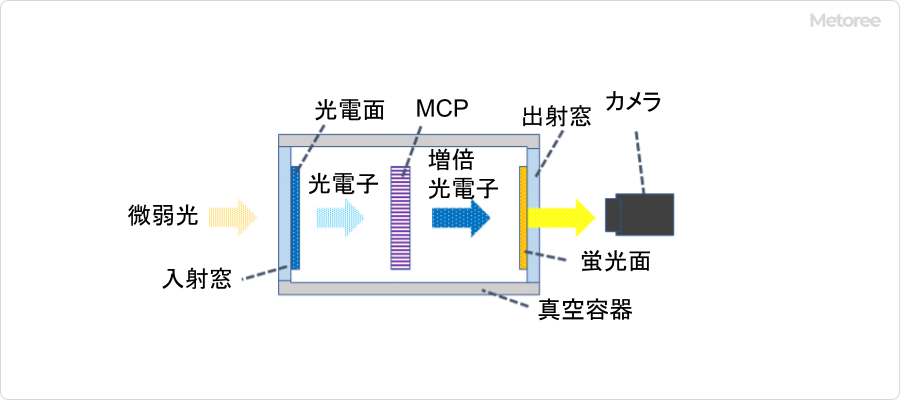

図1に示すMCPイメージインテンシファイアを例に原理を説明します。

MCPイメージインテンシファイアはセラミックの真空容器の中に光をうけて光電子を発生させる光電面、電子を増幅させるMCP、増幅された電子を映しだす蛍光面 (米国のJEDEC分類名で、P43、P46などがつかわれます。) の3つで構成されています。MCPは光ファイバーの束で構成されることもあり、

図1 MCPイメージインテンシファイアの構造

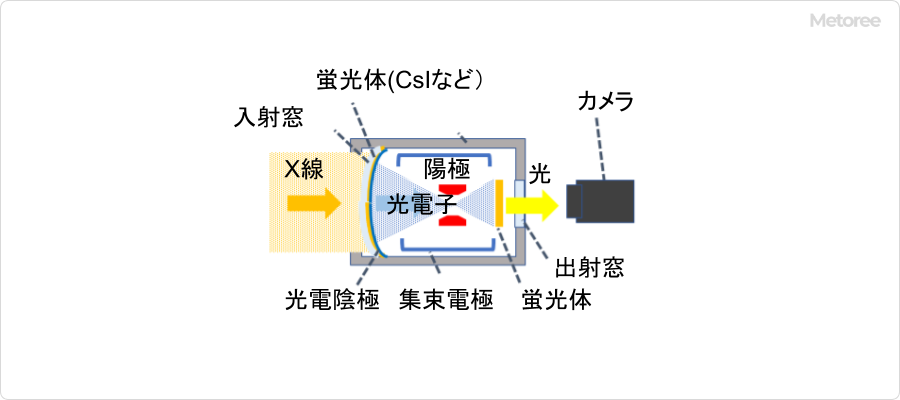

また、X線イメージインテンシファイアの場合は図2に構造を示すように入力窓 (ホウケイ酸ガラス、アルミニウム、チタニウムなど)からX線を取り入れ、光電面の代わりにCsIなどの微細柱状で形成された入力蛍光面で、X線が先ず蛍光に変換され、光電陰極で蛍光が光電子へ変換されます。さらに電子を加速させ、フォーカス電極と陽極により出力蛍光面 (ZnCSAgなど) に結像させます。この像を出力窓からCCDカメラなどにより電子情報化し、TV画像や、写真に変換します。

図2 X線イメージインテンシファイアの構造

このように、蛍光やX線に合わせたデバイスで電子への変換を行い、増幅させた像を目に見える画像として人は見ています。

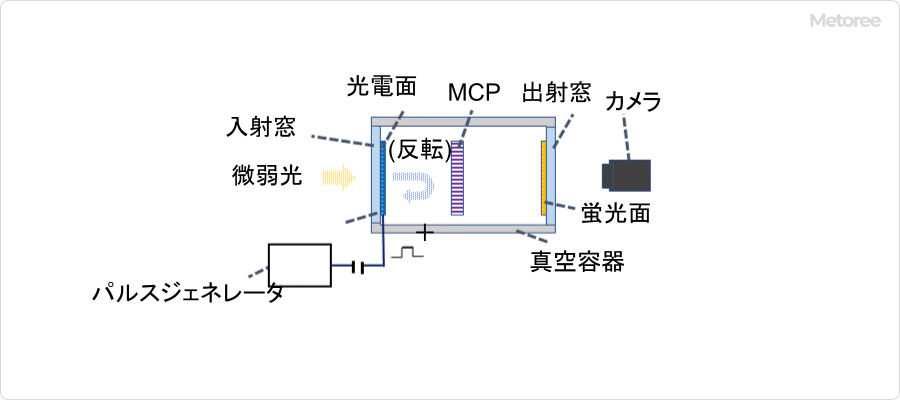

MCPイメージインテンシファイアは、光シャッターを付加することで、高速現象の瞬間を捉えることができいます。

図3を用いて光シャッタの動作原理を説明します。

図3 MCPイメージインテンシファイア

光シャッタの動作原理

イメージインテンシファイアのその他情報

(光電面の材料)

MCPイメージインテンシファイアの場合は光の波長によって、量子効率(光子を光電子に変換する効率)の高い材料を選ぶ必要があります。

1. . アルカリ光電面

・CsTe:紫外領域(波長320nm以下)の感度が高い。

・バイアルカリ:紫外領域から可視域まで感度が高い。

・マルチアルカリ:紫外領域から可視域まで感度が高い。

2.結晶光電面

・GaAs:可視域から近赤外領域まで感度が高い。

・GaAsP: 可視域の感度が高い。

参考文献

https://www.matsusada.co.jp/case/ps/image-intensifiers.html

http://plaza.umin.ac.jp/~zen-jun/%E5%85%A8%E5%BE%AA%E9%81%8E%E5%8E%BB/public_html/secret_file/HPkoza_No.1_I..I..pdf

イメージインテンシファイアメーカー 8社

*一部商社などの取扱い企業なども含みます。

イメージインテンシファイア 2024年3月のメーカーランキング

*一部商社などの取扱い企業なども含みます2024年3月の注目ランキングベスト8

注目ランキング導出方法| 順位 | 会社名 | クリックシェア |

|---|---|---|

| 1 | 株式会社ノビテック |

23.1%

|

| 2 | 有限会社ナカニシイメージラボ |

15.4%

|

| 3 | デルフトハイテック株式会社 |

15.4%

|

| 4 | 浜松ホトニクス株式会社 |

15.4%

|

| 5 | 西華デジタルイメージ株式会社 |

7.7%

|

| 6 | ファインセンシング株式会社 |

7.7%

|

| 7 | キヤノン電子管デバイス株式会社 |

7.7%

|

| 8 | 株式会社東京インスツルメンツ |

7.7%

|

注目ランキング導出方法について

注目ランキングは、2024年3月のイメージインテンシファイアページ内でのクリックシェアを基に算出しています。クリックシェアは、対象期間内の全企業の総クリック数を各企業のクリック数で割った値を指します。社員数の規模

- 浜松ホトニクス: 3,884人

- キヤノン電子管デバイス: 403人

- 東京インスツルメンツ: 43人

設立年の新しい会社

- 西華デジタルイメージ: 2012年

- ファインセンシング: 2008年

- ナカニシイメージラボ: 1999年

歴史のある会社

- キヤノン電子管デバイス: 1915年

- 浜松ホトニクス: 1953年

- 東京インスツルメンツ: 1981年