プラズマCVD装置

メーカー11社一覧 【2024年】

プラズマCVD装置についての概要、用途、原理などをご説明します。また、プラズマCVD装置のメーカー11社一覧や企業ランキングも掲載しておりますので是非ご覧ください。プラズマCVD装置関連企業の2024年3月注目ランキングは1位:株式会社アルバック、2位:LAM RESEARCH CORPORATION、3位:ジャパンクリエイト株式会社となっています。

プラズマCVD装置と関連するカテゴリ

1975年~1995年株式会社日立製作所勤務エネルギー研究所にて原子炉材料の放射線照射効果研究に従事。研究成果により、日本・米国原子力学会賞受賞。1996年~2015年同生産技術研究所にて半導体デバイスの環境中性子線起因ソフトエラー研究に従事。研究成

プラズマCVD装置とは

プラズマCVD装置とは、化学気相成長法の一種を行う装置です。

プラズマCVDはPlasma-Enhanced Chemical Vapor Depositionの略で、原料ガスを低温プラズマ状態 (陽イオンと電子に電離したグロー放電) にし、活性なイオンやラジカルを生成して基盤上で化学反応を起こし、堆積させて薄膜を形成します。

プラズマCVD装置の使用用途

プラズマCVD技術は、切削工具の強化膜 (窒化チタン、窒化炭素、DLC (英: Diamond Like Carbon) ) 、半導体の絶縁膜・保護膜・配線・電極材料 (窒化シリコン、酸化シリコン、銅、アルミニウム、タングステン、多結晶シリコン、化合物半導体など) などに使われています。経済・産業発展の鍵を握るエネルギーの制御や供給を行うための高性能パワーデバイスへの活用も急速に広がっています。

プラズマCVD装置への供給ガスには通常、水素、窒素、アルゴン、アンモニアなどのキャリアガスに、SiH4 (シラン) 、WF6 (六フッ化タングステン) などの原料ガスを混入させたものを用いる場合が多いです。

1. 酸化物

二酸化ケイ素 (SiO2) はシリコンの酸化物です。電気絶縁性と熱安定性に優れており、半導体デバイス層間絶縁膜で使われています。

半導体の薄膜化により、電流が予定していない箇所から漏れ出してしまうリーク電流が発生しやすくなります。SiO2があることで、リーク電流の防止につながります。

2. 窒化物

窒化ケイ素 (Si3N4) はシリコンの窒化物です。強度や熱伝導率に優れており、熱量が多く発生するパワーデバイス向けの基板材料に用いられています。

窒素、アンモニアはSiH4とともに窒化物を形成する際に用いられているため、原料ガスの役割も持っています。一般的な半導体はメモリなど、演算や記憶に関する働きをします。一方パワーデバイスはダイオードのように、ためのものです。

3. 炭化物

炭化ケイ素 (SiC) はGaN (窒化ガリウム、ガン) 、AlGaNなどとともに化合物半導体の仲間でシリコンの炭化物です。Si3N4同様、強度や熱伝導率に優れていることから、SiのIGBTに代わってパワーデバイス向けで使われています。

シリコン化合物に比べて電力損失が少なく、装置の小型化につながります。

4. 金属・金属化合物

トランジスタのゲートはゲート酸化膜 (熱酸化で形成します) とゲート電極 (多くは多結晶シリコン) から形成されます。ゲート電極、ソース・ドレインのコンタクトに使われるタングステンプラグはプラズマCVDで形成されます。 (図3参照)

プラズマCVD装置の原理

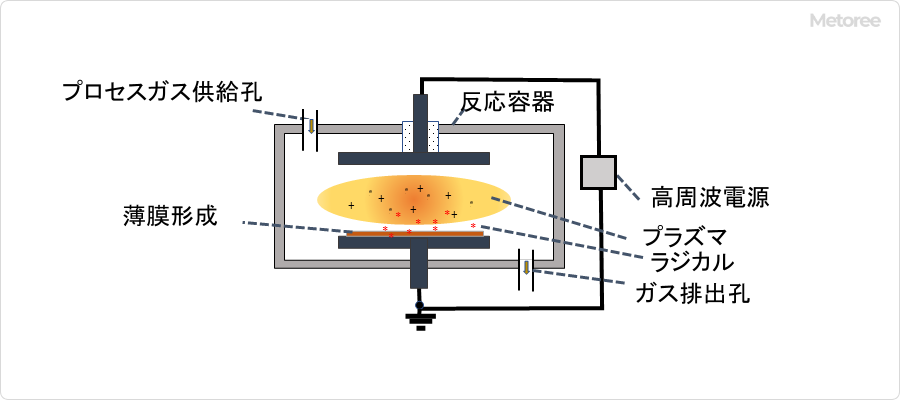

図1. プラズマCVD装置の基本構成

原料ガスは目的に応じて10-4~100Pa程度の幅のある減圧範囲から目的に応じた条件を選びます。最も一般的にプラズマ励起に用いられている電源周波数は13.56 MHz (RF:Radio Frequency) であり、放電形式は図1に示すように平行平板電極を用いた容量結合型になります。

並行平板の一方をプロセスガスを供給するシャワーヘッドに用いたり、一方にヒータを入れて温度調節したりする場合もあります。電源周波数、並行平板型以外の電極構造、原料ガスの組成、吐出量、温度など、コントロール可能なパラメータは多いです。そのため、無機物質から有機物質まで、様々な機能性を持たせた各種の薄膜の成膜が可能です。

プラズマCVD装置のその他情報

1. 半導体デバイスの構造と製法

図2. 半導体デバイス (メモリ) の基本構造

プラズマCDV装置は半導体デバイスの製造に多用されますが、例えばメモリデバイスの場合は、図2に示すように基板 (ウエハー) 上に形成されたMOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) の上に多層の複雑な配線層が形成され、層間絶縁膜で分離されています。

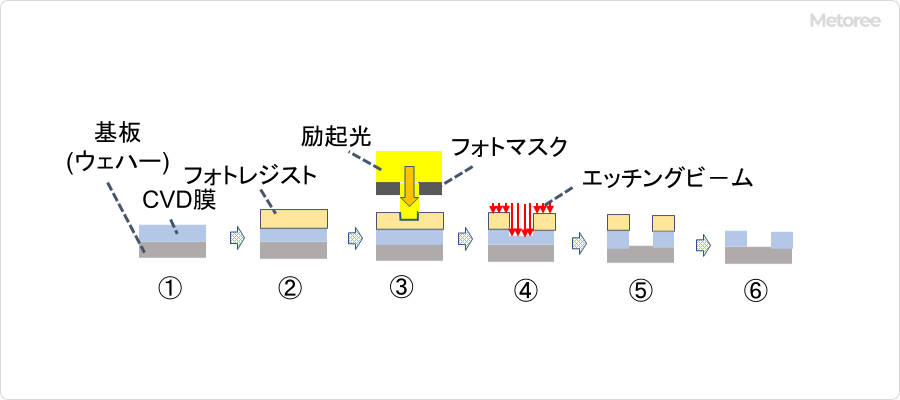

MOSFETのゲート電極、配線層、層間絶縁膜などの形成にプラズマCVD装置が主として用いられますが、成膜後に細かいパターン形成が必要です。パターン形成には、基本的には印刷技術が用いられ、図3に示すように以下の手順の繰り返しになります。

図3. 半導体デバイスの基本成膜プロセス

-

- 下地のパターンの上に、新たに形成するパターンの材料 (多結晶シリコン、Al、 C、W、 SiO2、Si3N4など) を均一にCVDで成膜します。

- 1の成膜の上に、 (ポジまたはネガ) フォトレジスト膜を形成します。ポジ膜は励起光のよって、溶剤に溶けにくくなり、ネガ膜は溶けやすくなります。

- レジストを溶かし、成膜の上に溶け残ったレジストのパターンを形成します。

- パターン上部からエッチング (剥離工程) をかけ、成膜を除去します。

- レジストを除去します。

- 成膜にパターンが形成されます。

以上のプロセスを繰り返すことによって、図2に示したような半導体デバイスが形成可能です。

2. 熱CDVと光CDV

与えるエネルギーによって、プラズマCVD、熱CVD、光CVDに分類できます。

- 熱CVD

供給ガスを高温で処理することにより、成分を熱分解・化学反応させ、成膜する方法です。基板がプラスチックなど、熱に弱いものには使えません - 光CVD

レーザー光や、紫外線のエネルギーを用いて科分解・化学反応を活性化する方法

プラズマCVD装置メーカー 11社

*一部商社などの取扱い企業なども含みます。

・特殊表面処理によるメタルコンタミ低減

・広範な膜特性の制御が可能

・ウエハ/ガラス/樹脂等、様々な基板材質に成膜可能

各種装置をオーダーメイドで承っております

製品をみる 会社サイトをみる

プラズマCVD装置 2024年3月のメーカーランキング

*一部商社などの取扱い企業なども含みます2024年3月の注目ランキングベスト10

注目ランキング導出方法| 順位 | 会社名 | クリックシェア |

|---|---|---|

| 1 | 株式会社アルバック |

17.1%

|

| 2 | LAM RESEARCH CORPORATION |

15.8%

|

| 3 | ジャパンクリエイト株式会社 |

14.5%

|

| 4 | Applied Materials, Inc. |

14.5%

|

| 5 | コーンズ テクノロジー株式会社 |

7.9%

|

| 6 | SPPテクノロジーズ株式会社 |

7.9%

|

| 7 | 住友精密工業株式会社 |

5.3%

|

| 8 | 神港精機株式会社 |

5.3%

|

| 9 | サムコ株式会社 |

3.9%

|

| 10 | アリオス株式会社 |

2.6%

|

注目ランキング導出方法について

注目ランキングは、2024年3月のプラズマCVD装置ページ内でのクリックシェアを基に算出しています。クリックシェアは、対象期間内の全企業の総クリック数を各企業のクリック数で割った値を指します。社員数の規模

- アルバック: 1,361人

- 住友精密工業: 1,096人

- 神港精機: 194人

設立年の新しい会社

- SCREENファインテックソリューションズ: 2014年

- SPPテクノロジーズ: 2011年

- LAM RESEARCH CORPORATION: 1980年

歴史のある会社

- 神港精機: 1949年

- アルバック: 1952年

- 住友精密工業: 1961年

プラズマCVD装置注目ランキング

製品の閲覧数をもとに算出したランキング

電話番号不要

何社からも電話がかかってくる心配はありません

まとめて見積もり

複数社に何度も同じ内容を記入する必要はありません

返答率96%以上

96%以上の方がメーカーから返答を受け取っています

プラズマCVD装置注目ランキング (対応の早い企業)

平均返答時間が24時間以内の企業の中での注目ランキング

ICPCVDプロセスモジュール PlasmaPro 100 ICPCVD

オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社

80人以上が見ています

最新の閲覧: 3時間前

平均返答時間: 7.96時間

電話番号不要

何社からも電話がかかってくる心配はありません

まとめて見積もり

複数社に何度も同じ内容を記入する必要はありません

返答率96%以上

96%以上の方がメーカーから返答を受け取っています

プラズマCVD装置の製品 10点

10 点の製品がみつかりました

神港精機株式会社

薄膜形成装置 プラズマCVD装置

130人以上が見ています

最新の閲覧: 3時間前

600mm 基板に対応した大型プラズマCVD装置です。 緻密なシリコン酸化膜の形成が可能で薄膜キャパシタの作製に適しています。

ジャパンクリエイト株式会社

独自のプラズマ制御方式 立体物用プラズマCVD装置

130人以上が見ています

最新の閲覧: 3時間前

■特徴 ・チャンバー容積 1m3 ・独自のプラズマ制御方式 ・多段式大量一括処理可能 ・高い汎用性を備えたシンプルな構造 ・様々な製品材...

株式会社魁半導体

真空 直接気化式-薄膜形成装置 DH-CVD

120人以上が見ています

100.0% 返答率

業界初、液体原料から直接成膜する安全なプラズマ CVD。 ■製品概要 ・魁半導体独自の「DH-CVD」技術を応用した薄膜形成装置 ・有機金属...

オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社

プラズマ励起化学気相堆積ロセスの柔軟なソリューション PlasmaPro 800 PECVD

110人以上が見ています

最新の閲覧: 19時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

8.0時間 平均返答時間

PlasmaPro 800は、プラズマ励起化学気相堆積 (PECVD) プロセスの柔軟なソリューションを、大きなウェハバッチと300mmウェハにおいて、コ...

オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社

コンパクトな多様なエッチングとデポジションのソリューション PlasmaPro 80 PECVD

100人以上が見ています

最新の閲覧: 19時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

8.0時間 平均返答時間

PlasmaPro 80は、コンパクトな省スペースのシステムであり、多様なエッチングとデポジションのソリューションを、使い易いオープンロー...

オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社

多様なエッチングとデポジションのソリューションを、使い易い大気装入方式で実現 PlasmaPro 80 RIE

80人以上が見ています

最新の閲覧: 19時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

8.0時間 平均返答時間

■概要 PlasmaPro 80 リアクティブイオンエッチング (RIE) は、コンパクトな省スペースのシステムであり、多様なエッチングとデポジショ...

オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社

ICPCVDプロセスモジュール PlasmaPro 100 ICPCVD

80人以上が見ています

最新の閲覧: 3時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

8.0時間 平均返答時間

ICPCVD (誘導結合プラズマ) プロセスモジュールは、低温で高品質の薄膜を製造するように設計され、高密度リモートプラズマによりダメー...

オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社

ナノ材料の高い成膜特性を実現 PlasmaPro 100 Nano CVD

80人以上が見ています

最新の閲覧: 3時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

8.0時間 平均返答時間

化学気相堆積 (CVD) やプラズマCVD (PECVD) は、1Dナノ材料や 2Dナノ材料の成長、ヘテロ接合の形成に適したツールです。PlasmaPro 100 N...

オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社

プラズマCVDシステム PlasmaPro 100 PECVD

70人以上が見ています

最新の閲覧: 19時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

8.0時間 平均返答時間

PlasmaPro 100 PECVD システムは、屈折率、応力、電気特性、ウェットケミカルエッチング速度などの膜特性を制御し、優れた均一性を持つ...

伯東株式会社

PE-CVD (バッチ/インライン)

20人以上が見ています

100.0% 返答率

■概要 centrotherm photovoltaicsは、太陽電池業界の先端技術を牽引する世界有数の企業です。1963年の拡散炉初号機製造から始まり、太陽...

プラズマCVD装置のカタログ 4件

Metoreeに登録されているプラズマCVD装置が含まれるカタログ一覧です。無料で各社カタログを一括でダウンロードできるので、製品比較時に各社サイトで毎回情報を登録する手間を短縮することができます。

カタログを企業ごとに探す

- 全ての企業

- ジャパンクリエイト

- テルモセラ・ジャパン

- サクラクレパス

- ナノテック

カタログを種類ごとに探す

- 全ての種類

- 製品個別カタログ

- 製品総合カタログ

ジャパンクリエイト株式会社

CVD装置製作実績

カタログ概要

プラズマCVD装置・研究開発/量産・太陽電池・立体物・金属容器・医療容器・ガラス基板MOCVD装置ALD装置

タグ付けカテゴリ

プラズマCVD装置 CVD装置2023年7月13日

テルモセラ・ジャパン株式会社

ウエハースケール グラフェン合成装置【nanoCVD-WGP】

カタログ概要

欧州アカデミックパートナーとの共同開発。ウエハースケール・グラフェン合成装置。 Φ3inch、Φ4inch ウエハーサイズ対応プラズマCVD 装置。不純物を抑制し清...

タグ付けカテゴリ

プラズマCVD装置 グラフェン CVD装置2023年9月15日

株式会社サクラクレパス

プラズマインジケータ PLAZMARK総合カタログ

カタログ概要

「プラズマ見える化」ツール プラズマインジケータの製品カタログです。

タグ付けカテゴリ

プラズマCVD装置 プラズマクリーナ プラズマ処理装置 プラズマ装置 +22024年1月11日

プラズマCVD装置のカタログ4件分をまとめてダウンロードできます!お迷いの方は便利な無料の一括ダウンロード機能をご利用ください。

企業

ジャパンクリエイト株式会社 テルモセラ・ジャパン株式会社 ナノテック株式会社 株式会社サクラクレパス