スプリングピン

メーカー7社一覧 【2024年】

スプリングピンについての概要、用途、原理などをご説明します。また、スプリングピンのメーカー7社一覧や企業ランキングも掲載しておりますので是非ご覧ください。スプリングピン関連企業の2024年3月注目ランキングは1位:株式会社三和バネ、2位:株式会社ヨコオ、3位:株式会社モリシタとなっています。

スプリングピンとは

スプリングピン(英語:Spring Pin, Roll Pin)は、薄板を円筒状に曲げた中空のピンにすり割り加工(スリット加工)を施した、断面がC型形状をしたピンです。

中空であるため、中実ピンと比較して軽量で、ピン外径より少し小さい穴径の加工された穴に挿入し、ピンが外側へ広がろうとするスプリング力で固定や回転拘束するために使用します。

一般的には、ロールピン、テンションピンなどとも同義語として使用されています。

スプリングピンの規格としては下記があります。

- JIS B2808 スプリングピン

- ASME B18.8.2, ASME B18.8.4M Slotted Spring Pins

- ISO 8752 (DIN 1481) Slotted Spring Pins

スプリングピンの使用用途

スプリングピンは、部品同士の位置決め、回転防止や抜け止めなどの用途で使用します。特に、ピンのスプリング力が働き固定することから、高い穴径精度は不要でリーマ加工無しでドリル穴加工のままの十分な固定が可能です。そのため、中実の平行ピンやテーパーピンに比べて使い勝手がよく簡単に使用することができます。また、スプリング力により振動に対しても脱落しにくい特徴もあります。

スプリングの種類は主に、一般用(ストレート)と軽荷重用(波型)の2種類があり、それぞれの特徴によって使い分けます。

一般用は、簡易的な締結や位置決めなどに使用します。すり割り(スリット)はストレートと波型があり、両端はテーパ状やR加工が施されているため、穴に挿入しやすくなっています。

軽荷重用は、一般用より挿入するための荷重は小さくより簡易的な締結で、アルミニウムや樹脂などの軽量で高い強度が必要ない場合に使用します。すり割り(スリット)は波型で絡みにくく自動挿入のような場合に適しています。

スプリングピンの使用例(シャフトとピニオンギアの回転止め締結)は下図に示しますので参照してください。

スプリングピンの選定例は下記を参照してください。

スプリングピンの選定例は下記を参照してください。

- ピン外径: 各メーカーの寸法表などに記載されていると、穴径の組み合わせから選定します。

- ピンの強度: 各メーカーの寸法表などに記載されている、せん断荷重に適合していることを確認します。

また、スプリングピンの材質は、ばね用鋼やステンレス鋼(SUS304CS、SUS420CJ)などが使用されています。

スプリングピンの原理

スプリングピンの主な特徴は、ピン外径より少し小さい穴径の加工された穴に挿入し、ピンが外側へ広がろうとするスプリング力で固定や回転拘束が可能であることです。したがって、高い精度の穴径が不要でリーマ加工のような仕上げ加工を省くことができ、ドリル穴あけ加工のままで使用できるため、工程が少なく製造コストも安価になります。

ただし、中実に平行ピンやテーパーピンに比べせん断強度は低く、荷重が大きく精度の高い締結部には向いていません。より強度が必要な場合は、ピン外径の異なる2つのピンを重ねて使用する方法もあります。

ピンの軸方向と平行方向に振動が発生するような場合は、ピンが抜けやすくなりますので使用するうえでは注意が必要です。また、締結物が繰り返し回転するような場合も、ピンが抜けやすくなるため注意が必要です。

スプリングピンの挿入は、ピン端面をハンマーなどで軽くたたき挿入します。スプリングピンが入りにくい場合は、穴径を少し大きくして微調整してください。スプリングピンの引き抜きは、ピンポンチなどをピンの先端に当てハンマーなどで軽くたたき引き抜きます。

スプリングピンメーカー 7社

*一部商社などの取扱い企業なども含みます。

スプリングピン 2024年3月のメーカーランキング

*一部商社などの取扱い企業なども含みます2024年3月の注目ランキングベスト7

注目ランキング導出方法| 順位 | 会社名 | クリックシェア |

|---|---|---|

| 1 | 株式会社三和バネ |

22.9%

|

| 2 | 株式会社ヨコオ |

18.8%

|

| 3 | 株式会社モリシタ |

16.7%

|

| 4 | 株式会社オチアイ |

14.6%

|

| 5 | 大陽ステンレススプリング株式会社 |

12.5%

|

| 6 | 宇都宮螺子株式会社 |

8.3%

|

| 7 | Was Sheng Enterprise Co., Ltd. |

6.3%

|

注目ランキング導出方法について

注目ランキングは、2024年3月のスプリングピンページ内でのクリックシェアを基に算出しています。クリックシェアは、対象期間内の全企業の総クリック数を各企業のクリック数で割った値を指します。社員数の規模

- ヨコオ: 960人

- 大陽ステンレススプリング: 450人

- オチアイ: 300人

設立年の新しい会社

- Was Sheng Enterprise Co., Ltd.: 1985年

- 三和バネ: 1961年

- 大陽ステンレススプリング: 1958年

歴史のある会社

- ヨコオ: 1922年

- モリシタ: 1935年

- 宇都宮螺子: 1950年

スプリングピン注目ランキング

製品の閲覧数をもとに算出したランキング

電話番号不要

何社からも電話がかかってくる心配はありません

まとめて見積もり

複数社に何度も同じ内容を記入する必要はありません

返答率96%以上

96%以上の方がメーカーから返答を受け取っています

スプリングピン注目ランキング (対応の早い企業)

平均返答時間が24時間以内の企業の中での注目ランキング

電話番号不要

何社からも電話がかかってくる心配はありません

まとめて見積もり

複数社に何度も同じ内容を記入する必要はありません

返答率96%以上

96%以上の方がメーカーから返答を受け取っています

スプリングピンの製品 11点

11 点の製品がみつかりました

ナノ精密株式会社

JIS平板・ファスナー類 スプリングピン

220人以上が見ています

最新の閲覧: 21時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

22.6時間 平均返答時間

ナノ精密・台湾 (パートナーのAGS社) が現地メーカーとのコミュニケーション含む仕入れから品質管理、梱包、出荷まで輸出業務の一切を...

日東精工株式会社

Sピン スプリングピン

140人以上が見ています

最新の閲覧: 14時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

20.9時間 平均返答時間

ねじ締結以外の締結方法に関する製品を提供します。また、十字穴や弊社特殊駆動部製品に対応したビットもご提供いたします。 Sピン ス...

ボサード株式会社

ピン・止め輪

110人以上が見ています

最新の閲覧: 5時間前

返信の早い企業

100.0% 返答率

10.3時間 平均返答時間

ピン ・ キー ・ 止め輪は、主に位置決め・抜け止め・固定のために用いられ、産業機械をはじめ、あらゆる業界の多種多様な製品に用いら...

9種類の品番

スプリングピンのカタログ 9件

Metoreeに登録されているスプリングピンが含まれるカタログ一覧です。無料で各社カタログを一括でダウンロードできるので、製品比較時に各社サイトで毎回情報を登録する手間を短縮することができます。

カタログを企業ごとに探す

- 全ての企業

- 日本コネクト工業

- ヨコオ

カタログを種類ごとに探す

- 全ての種類

- 製品個別カタログ

- ノウハウカタログ

株式会社ヨコオ

ウェアラブル機器 採用事例

カタログ概要

◆ウェアラブル端末の本体とクレードルの充電接続用途 小型化かつワイヤレス化を実現するため【省実装面積】で評価を得ています。 ワイヤレスイヤホンを...

タグ付けカテゴリ

スプリングピン スプリングピンコネクタ フローティングコネクタ ケーブルコネクタ +12022年5月12日

株式会社ヨコオ

ドローン 採用事例

カタログ概要

ドローンにおけるバッテリー接続用途・カメラ等のオプション接続用途などの接続コネクタ用途

タグ付けカテゴリ

スプリングピン スプリングピンコネクタ メスコネクタ 中継用コネクタ2022年5月12日

株式会社ヨコオ

車載機器 採用事例

カタログ概要

◆車載カメラ及びスマートミラーなどの車載機器用途

タグ付けカテゴリ

スプリングピン スプリングピンコネクタ フローティングコネクタ 同軸コネクタ2022年5月12日

株式会社ヨコオ

スマートホーム・IoT 採用事例

カタログ概要

IoT機器を中心としたスマートホーム用途

タグ付けカテゴリ

スプリングピン スプリングピンコネクタ ケーブルコネクタ メスコネクタ2022年5月11日

株式会社ヨコオ

モバイル情報端末機器 採用事例

カタログ概要

◆モバイル端末のバッテリー接続、クレードル接続用途

タグ付けカテゴリ

スプリングピン スプリングピンコネクタ フローティングコネクタ バッテリーコネクタ +22022年5月12日

株式会社ヨコオ

光学機器 採用事例

カタログ概要

◆光学機器におけるレンズマウントなどの交換レンズ接続用途 ◆ウェアラブルカメラにおける充電クレードル接続用途 レンズマウントなどのアクセサリー接続用途...

タグ付けカテゴリ

スプリングピン スプリングピンコネクタ バッテリーコネクタ メスコネクタ +12022年5月11日

株式会社ヨコオ

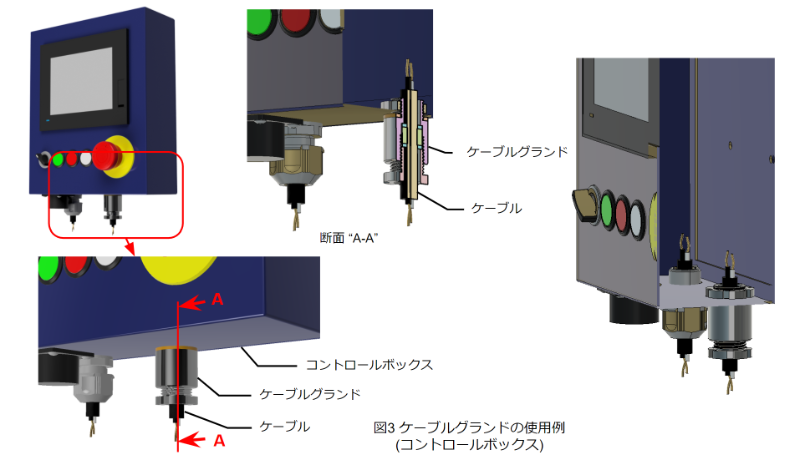

産業機器 採用事例

カタログ概要

◆物流倉庫などの搬送用ロボットの充電時及び通信時の接続コネクタ用途

タグ付けカテゴリ

スプリングピン スプリングピンコネクタ ケーブルグランド バッテリーコネクタ +22022年5月11日

株式会社ヨコオ

無線機器 採用事例

カタログ概要

無線機器のバッテリー接続・クレードル接続・アクセサリー接続などの着脱用途

タグ付けカテゴリ

スプリングピン スプリングピンコネクタ バッテリーコネクタ メスコネクタ +12022年5月11日

日本コネクト工業株式会社

スプリングプローブコネクタ

カタログ概要

【8Y127シリーズ・8Y254シリーズ・8Y500シリーズ】は、-40~+160℃(8Y127は150℃)と広い温度範囲下で使用できるスプリングプローブコネクタ。面実装タイプとデ...

タグ付けカテゴリ

スプリングピン スプリングピンコネクタ バッテリーコネクタ2023年4月20日