キャパシタ

メーカー10社一覧 【2024年】

キャパシタについての概要、用途、原理などをご説明します。また、キャパシタのメーカー10社一覧や企業ランキングも掲載しておりますので是非ご覧ください。キャパシタ関連企業の2024年3月注目ランキングは1位:神栄キャパシタ株式会社、2位:株式会社トーキン、3位:太陽誘電エナジーデバイス株式会社となっています。

キャパシタとは

キャパシタとは、2枚の金属板に電気を流さない物質を挟んだ部品です。

コンデンサとも呼ばれます。主にコンピュータ基盤上などで使用され、一般的にキャパシタには電荷をためること及び交流を進相させることという2つの機能があります。

キャパシタの使用用途

キャパシタは、家電製品から産業機器まで幅広く使用されています。電子回路をもつ製品には必ず内蔵される部品です。キャパシタの具体的な使用用途は以下の通りです。

- エアコンや冷蔵庫などの空調機器制御基盤

- 給湯器の制御基盤

- テレビやレコーダの制御基盤

- 変電所の力率改善用電力装置

- コンピュータ制御基盤やACアダプタ

キャパシタの原理

キャパシタは、2つの電極となる金属の間に、誘電体をはさんだ部品です。キャパシタの両極間に直流電圧を掛けると、電荷が誘電体を超えられないために電極に蓄えられます。

電荷が蓄えられることにより、初めは見かけ上両極間を導通しているようにふるまいます。徐々に電荷が飽和してくると完全に両極間を開放したように動作します。これがキャパシタの原理です。

キャパシタのこれらの性質により、以下のように使用されます。

- バックアップ電源

蓄えた電荷を放出することで、一時的にバックアップ電源の役割を果たすことが可能です。 - 電圧の平滑化

電荷を貯め、または放出することで脈流を平滑化することが可能です。ACアダプタなどはこの機能を使用しています。 - ノイズの除去・一部の周波数電圧の取出

ノイズとなる周波数帯の電圧を平滑化することで除去します。コイルと共に共振回路を製作すれば一部の周波数帯の信号のみを取り出すことが可能です。

キャパシタの種類

キャパシタには、電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、電気二重層コンデンサなどの種類があります。

1. 電解コンデンサ

陽極の金属に表面処理を行い、酸化皮膜を形成して誘電体とします。陰極には電解質水溶液などを使用します。性能と価格面から、一般的な陽極材料はアルミニウムなどです。

2. フィルムコンデンサ

電極は、金属箔や蒸着金属を用います。誘電体材料はプラスチックフィルムです。フィルムコンデンサは極性を持たないために交流回路で使用可能です。

3. 電気二重層コンデンサ

電気二重層コンデンサは誘電体を用いない方式です。代わりに電気二重層と呼ばれる境界層を使用して電荷を蓄えます。

キャパシタのその他情報

1. キャパシタの容量の読み方

キャパシタの性能は静電容量で表します。静電容量の単位はpFまたはμFで、大容量のキャパシタを除くとpFが一般的です。

静電容量の読み方は、100pF以上と100pF未満、表示にRを使用している場合によって変わります。100pF以上の場合、末尾が乗数を表します。例えば、「541」のキャパシタは54×10¹=540pFとなります。

100pF未満の場合は、数字をそのまま読むだけです。Rが使われている場合、Rを小数点に読み換えます。例えば、「4R7」のキャパシタは4.7pFとなります。また、キャパシタの許容差はアルファベットで表します。

「B」の場合、10pF以下は±0.5pF、10pF以上では±0.1%を表します。例えば、「102J」のキャパシタは10×10²±5%=950pF〜1,050pFとなります。

2. キャパシタの寿命

キャパシタは電極と誘電体を交互に重ねた構造です。誘電体には静電容量を増やすための電解液が含まれており、時間が経つと蒸発します。これはドライアップと呼ばれ、内部の電解液が抜けると寿命です。

そのため、キャパシタの寿命は周囲温度が影響します。周囲温度が10℃上がると蒸発速度は約2倍です。逆に温度が10℃下がると蒸発速度は約1/2倍になります。

一般的なキャパシタは105℃、2,000時間で規定されています。周囲の温度が10℃下がると寿命は4,000時間になり、30℃下がると約1.8年です。また、キャパシタは電流によって自己発熱します。この温度上昇も寿命に影響を与えるので考慮が必要です。

そのほかに印加電圧による寿命も存在します。定格電圧では視できる程度ですが、過電圧や逆電圧を印加した時に電極で化学反応を生じて寿命を短くします。

参考文献

https://article.murata.com/ja-jp/article/basics-of-capacitors-1?intcid1=mar_art_xxx_tao_xxx_tao-link

https://contents.zaikostore.com/semiconductor/183/

https://product.tdk.com/info/ja/contact/faq/faq_detail_D/1432773354136.html

https://detail-infomation.com/capacitor-how-to-read-capacitance-and-tolerance/

https://detail-infomation.com/electrolytic-capacitor-lifespan/

キャパシタメーカー 10社

*一部商社などの取扱い企業なども含みます。

キャパシタ 2024年3月のメーカーランキング

*一部商社などの取扱い企業なども含みます2024年3月の注目ランキングベスト10

注目ランキング導出方法| 順位 | 会社名 | クリックシェア |

|---|---|---|

| 1 | 神栄キャパシタ株式会社 |

26.6%

|

| 2 | 株式会社トーキン |

17.0%

|

| 3 | 太陽誘電エナジーデバイス株式会社 |

13.8%

|

| 4 | 日本ケミコン株式会社 |

9.6%

|

| 5 | エルナー株式会社 |

8.5%

|

| 6 | ニチコン株式会社 |

7.4%

|

| 7 | TDK株式会社 |

6.4%

|

| 8 | Viking Tech Corporation |

4.3%

|

| 9 | VINATech Co.,Ltd. |

4.3%

|

| 10 | Maxwell Technologies, Inc. |

2.1%

|

注目ランキング導出方法について

注目ランキングは、2024年3月のキャパシタページ内でのクリックシェアを基に算出しています。クリックシェアは、対象期間内の全企業の総クリック数を各企業のクリック数で割った値を指します。社員数の規模

- TDK: 116,808人

- 日本ケミコン: 6,197人

- ニチコン: 5,409人

設立年の新しい会社

- 神栄キャパシタ: 2011年

- Viking Tech Corporation: 1997年

- VINATech Co.,Ltd.: 1990年

歴史のある会社

- 日本ケミコン: 1931年

- TDK: 1935年

- エルナー: 1937年

キャパシタのカタログ 6件

Metoreeに登録されているキャパシタが含まれるカタログ一覧です。無料で各社カタログを一括でダウンロードできるので、製品比較時に各社サイトで毎回情報を登録する手間を短縮することができます。

カタログを企業ごとに探す

- 全ての企業

- カルコジェニック

- 日本ケミコン

カタログを種類ごとに探す

- 全ての種類

- 製品総合カタログ

- ノウハウカタログ

日本ケミコン株式会社

【日本ケミコン】電気二重層キャパシタ総合カタログ

カタログ概要

日本ケミコンの電気二重層キャパシタ(EDLC, DLCAP)総合カタログです。電気二重層キャパシタ全シリーズの仕様を掲載しています。データ更新日◆2023年10月12日...

タグ付けカテゴリ

キャパシタ 電気二重層コンデンサ2023年10月16日

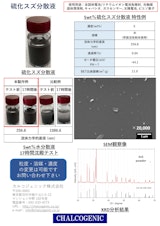

カルコジェニック株式会社

SnS dispersion

カタログ概要

SnS dispersion catalogEnglish version

タグ付けカテゴリ

キャパシタ ピエゾ素子 ガスセンサー 分散剤 +82023年6月21日